« Une jeune fille de dix-huit ans chef de bande », titre Police Magazine le 5 juillet 1931. L’article est flanqué d’une publicité qui nous apprend que « le port du maillot exige une belle poitrine ». Malgré ça, Dorcas Bacon attire le regard. Sur la photographie qui l’accompagne, ses manches retroussées révèlent deux bras tatoués. À gauche : une dague, un crâne et les mots Death Before Dishonor sur un ruban. À droite : un serpent enroulé sur lui-même et les mots The Godless Girl.

De Dorcas Bacon, la presse française ne nous apprend pas beaucoup plus. On sait qu’elle ne manquait pas de « Roméos », qu’elle aurait tiré deux coups de révolver sur un homme et serait alors en prison… Et c’est à peu près tout. « W. W. », le mystérieux auteur du papier, s’intéresse moins à la trajectoire de la jeune femme qu’à son apparence pittoresque. Tatouages et mains « d’étrangleur », traits « bien virils », elle incarne un « milieu » criminel outre-Atlantique qui paraît curieusement exotique à l’œil français. « Magnifique spécimen, en somme, de ces impitoyables “désaxés”, comme en connaissent souvent les bas-fonds de l’Amérique ! », écrit-il. Affaire close. Dans l’entre-deux-guerres, la fascination du grand public pour le crime et les criminels connaît un souffle nouveau : des journaux comme Détective et Police Magazine entendent chroniquer les « milieux » criminels et les grandes affaires. Ils montrent également un fort intérêt pour les « gangsters » à l’américaine, dont le mythe circule par le roman et le cinéma. Si ces journaux prétendent vouloir avant tout produire de l’information de qualité, ils ne se privent pas d’un peu de sensationnalisme… et d’approximations. C’est donc dans la presse étatsunienne que j’ai retrouvé la trace de Dorcas Bacon. Le Detroit Free Press lui consacre un article le 23 mars, alors qu’elle se trouve en détention provisoire. On y apprend qu’elle a commis une série de hold ups qui a culminé avec son arrestation, le 21 mars. Là aussi, l’autrice de l’article, une certaine Dorothy Williams, ne cache pas sa fascination pour ses tatouages. Godless Girl serait le credo de la jeune femme, qui se serait fait tatouer à seize ans. C’est là que s’arrêtent les similitudes avec Police Magazine. Dorcas ne serait pas vraiment une cheffe de bande. Employée comme domestique dans une maison de Grosse Pointe, dans la banlieue de Détroit, elle aurait tout simplement braqué un drug stores (peut-être deux, certains articles mentionnent trois lieux) et un restaurant pour aider sa tante, qui avait besoin d’argent.

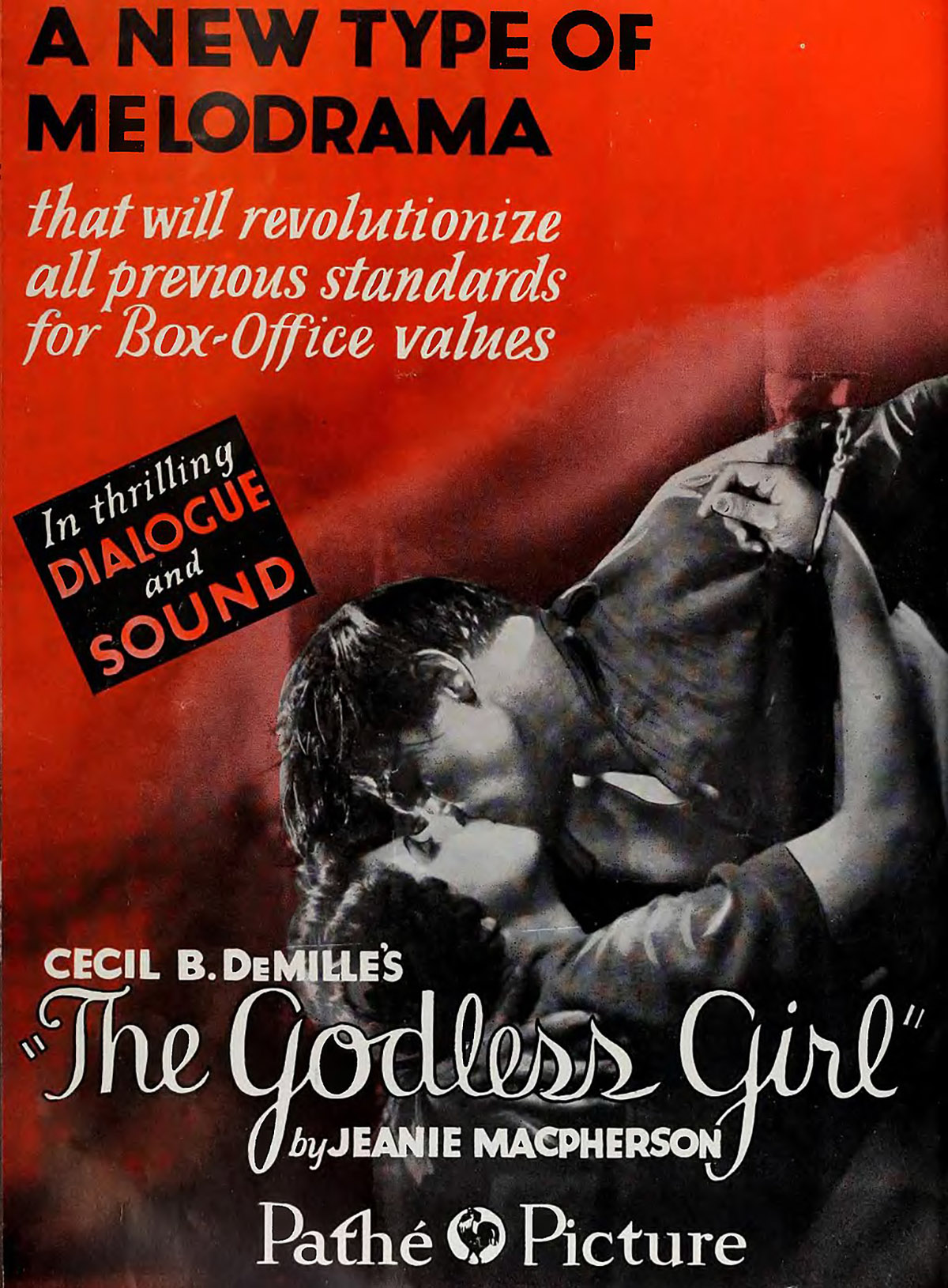

Pas vraiment une cheffe de bande, même si elle avait un complice : un homme qui a accepté de la conduire d’un lieu à l’autre avant son arrestation. Curieuse personnalité que cette jeune femme, qui annonce son intention de plaider coupable et dit qu’elle aurait été prête à tuer si nécessaire. D’ailleurs, elle a vraiment tiré deux coups de feu, en fait dans la direction du vendeur d’un des drug stores. Née à Memphis, Tennessee, elle a déménagé à Cadillac, Michigan, avec ses parents quand elle avait cinq ans, avant d’aller vivre avec cette tante dans le besoin. Le samedi 4 avril, elle est condamnée à une peine de deux à dix ans de prison. Comme dans Police Magazine, c’est surtout son apparence qui fascine : ses mugshots apparaissent dans plusieurs journaux, assortis d’une description de ses tatouages et de bien peu d’informations sur l’affaire elle-même. C’est sûrement d’un de ces articles brefs que le magazine français a tiré ses informations lacunaires. En noir et blanc et parfois avec un sourire narquois, Dorcas Bacon défie la police et le lecteur du regard. « Godless Girl », titre le Lincoln Star le 31 mars. Son tatouage devient le résumé de sa personnalité, son surnom de délinquante. Peut-être qu’elle a tiré son inspiration d’un film du même nom, réalisé par Cecil B. DeMille et sorti en muet puis en parlant entre 1928 et 1929. Les dates concordent, même si ce drame mettant en scène une adolescente athée, un meurtre et une prison pour mineurs a fait un four complet au box-office. Dorcas a-t-elle fait partie des quelques spectateurs, a-t-elle été inspirée par une affiche ? On ne le saura pas.

Dernier épilogue à l’histoire de Dorcas Bacon. En 1936, le Philadelphia Inquirer revient sur la brève épopée criminelle de la jeune femme. L’article est hautement romancé, cinq années d’écart n’ont pas aidé la fiabilité du récit. Adieu, l’altruisme d’une Dorcas qui voulait aider sa tante. Cette fois, son seul mobile est la misandrie : « Je hais les hommes », aurait-elle déclaré à la police. Elle aurait été traumatisée lors de son court apprentissage comme infirmière, durant lequel un patient aurait tenté de l’agresser sexuellement. Le papier est douteux, se trompe même sur la durée de sa condamnation… Mais, une dernière fois, il attire l’attention sur son tatouage, Godless Girl. « Dieu est un homme. Je le hais lui aussi ! », aurait-elle déclaré. Déclaration-choc pour un récit calibré pour choquer les pieux États-Unis. Sources Dorothy Williams, « Tattooed Girl Bandit Caught », Detroit Free Press, 23 mars 1931. « Godless Girl », Lincoln Star, 31 mars 1931. « Dorcas Bacon Gets Two to Ten Years », Detroit Free Press, 5 avril 1931. W. W., « Une jeune fille de dix-huit ans chef de bande », Police Magazine, 32, 5 juillet 1931. Arthur Kent, « Calling All Cars! », The Philadelphia Inquirer, 18 octobre 1936. Sources des illustrations « Une jeune fille de dix-huit ans chef de bande », Police Magazine, 32, 5 juillet 1931 (collection personnelle). A.P. Photo, « Godless Girl », Lincoln Star, 31 mars 1931, via archive.org (domaine public). Affiche de Cecil B. De Mille, « The Godless Girl », 1928-1929, via Wikimédia (domaine public). Pour aller plus loin « The Godless Girl », The Hope Chest. Bad news from the past, 10 mars 2009 (URL : https://mrparallel.wordpress.com/2009/03/10/the-godless-girl/, page consultée le 22 décembre 2022). Nicolas Picard, « Une autre forme d'“apothéose infâme”. Médias et public face à la célébrité criminelle (années 1930-1950) », Hypothèses, 15/1, 2012, p. 145-155.