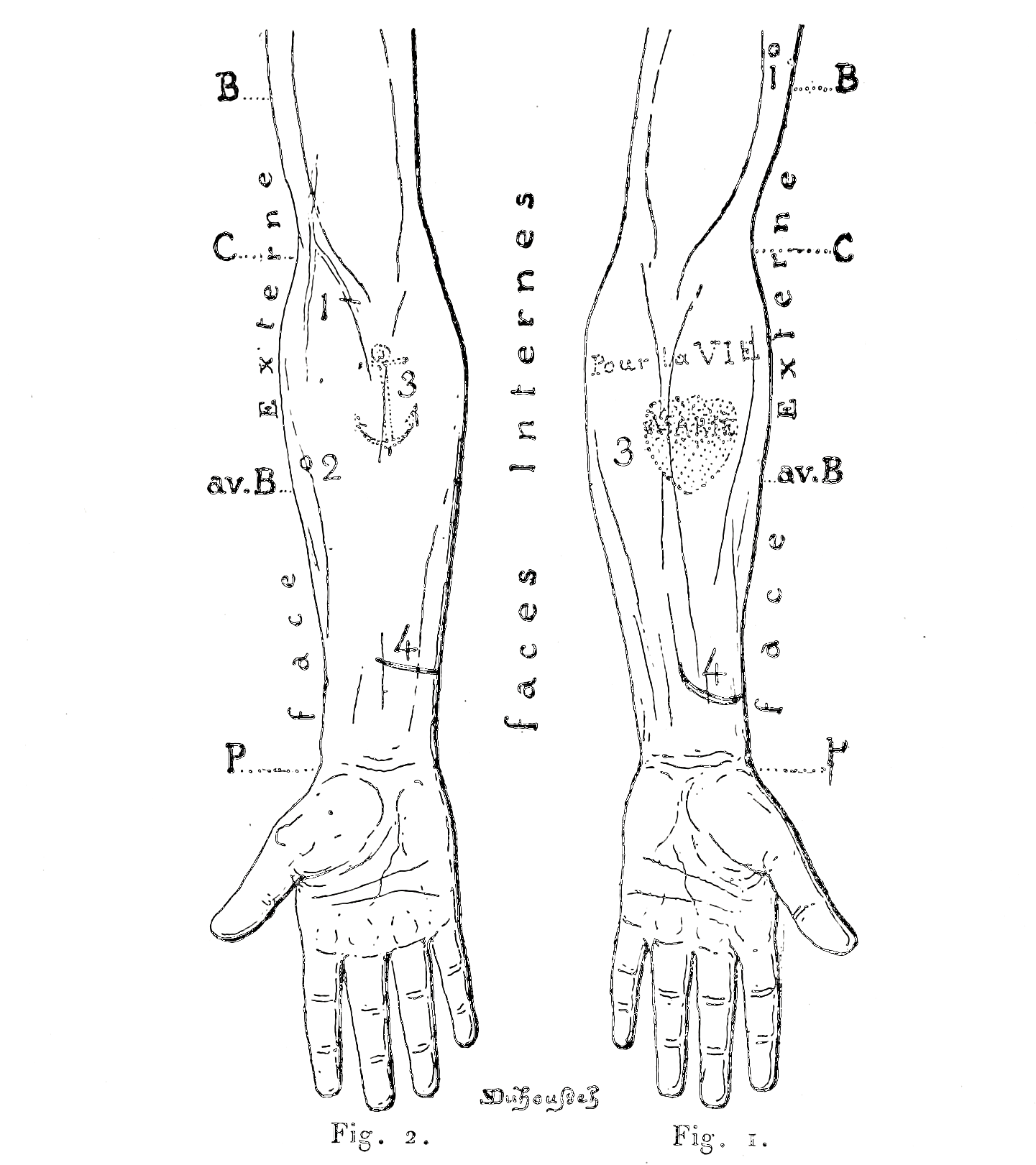

Ce n’est qu’après sa mort que la France découvre Elisa Vandamme. Mars, 1910 : elle avait seize ans. Prostituée, elle a été étranglée par un de ses clients. Son démembrement a lancé la police de Paris dans une chasse au trésor morbide, avec pour point de départ la découverte de sa tête rue Botzaris. Au cœur de l’enquête se trouve son signalement, établi lors d’une rencontre précédente avec la police. On y mentionne un tatouage entre son pouce et son index gauche et un autre, sur le biceps de son bras droit : « Enfant du malheur ». L’expression titille ; elle est presque ironique.

La presse s’engouffre dans ce détail tragique pour retracer une existence malheureuse : un père alcoolique qui a achevé sa vie à l’asile, une mère noyée accidentellement dans le canal Saint-Martin. Découpeuse de carton puis mécanicienne en chaussures, elle quitte le foyer de sa tante à seize ans pour « être libre ». Tous les soirs, elle suit le même trajet pour racoler : boulevard Ménilmontant, puis une rue près de la place de la République. Elisa Vandamme appartient et incarne un monde d’argot et de mœurs étranges. On l’y surnomme « la Teigne », on y rencontre une « Marie du Bitume ». On s’y tatoue, aussi. Dans le cadre de l’affaire Élisa Vandamme, le tatouage permet de localiser et de reconnaître les parties du corps de la victime. D’ailleurs, le tueur ne s’y est pas trompé : quand ses mains sont retrouvées après une semaine, on constate qu’il a pris soin de retirer son épiderme entre le pouce et l’index. Puis le tatouage paraît, pour quelques jours, pointer dans la direction du coupable. Dans une ville peuplée de bandes criminelles et délinquantes, où de telles marques sont des « signes de ralliement d’apaches », les points entre pouce et index intriguent. Trois, deux ou cinq, les journalistes peinent à s’accorder sur leur nombre ; et puis, sont-ils le signe de la bande de la Courtille ou celui des apaches de Ménilmontant ? Quoi qu’il en soit, Le Matin imagine, à tort, une histoire de vengeance interne.

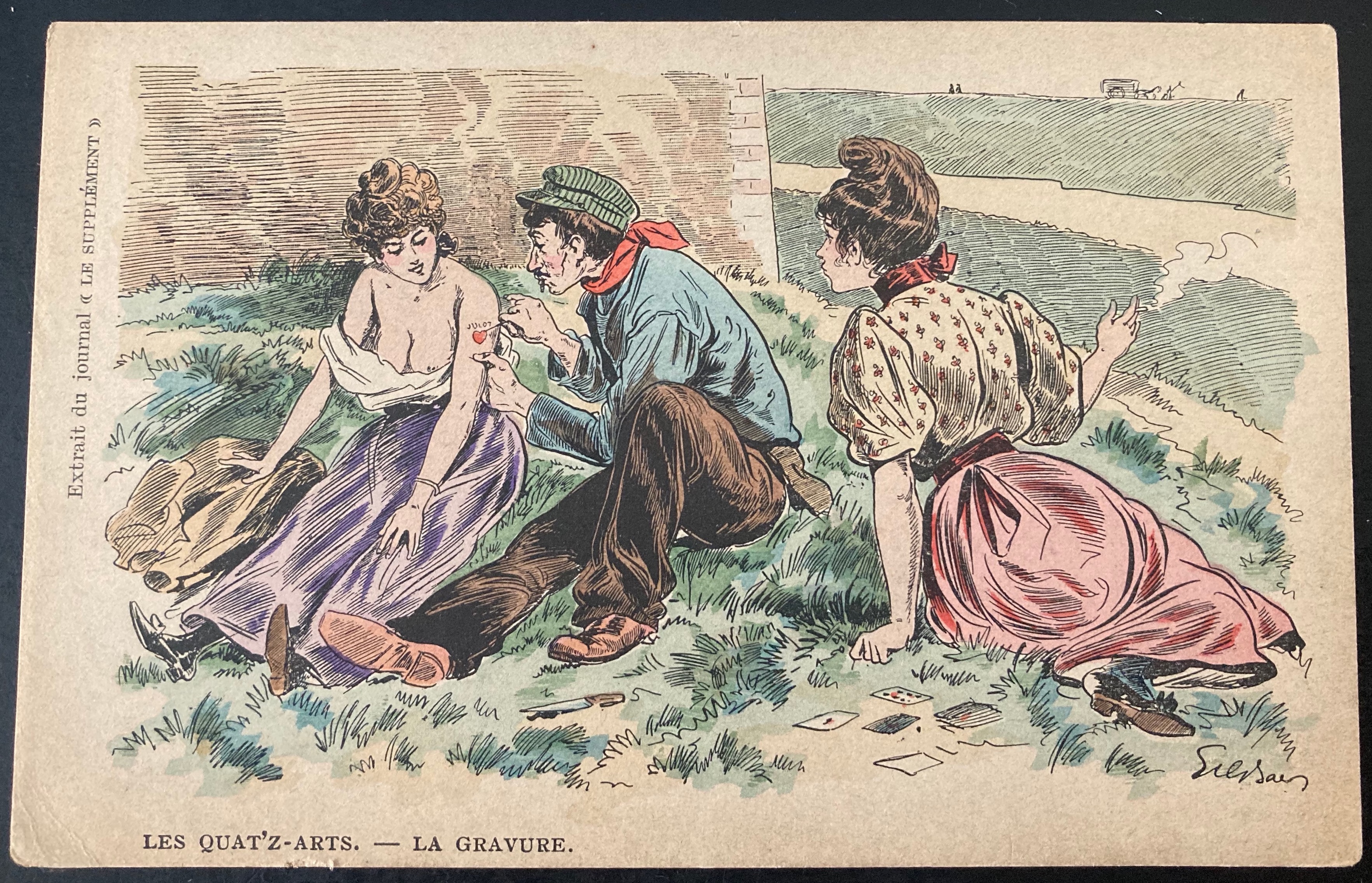

Mais entre les lignes du fait divers, on peut deviner d’autres pratiques du tatouage, étrangères au monde social des journalistes. Les tatouages d’Élisa Vandamme étaient visibles ; pourtant, la plupart des gens de son entourage ignoraient qu’elle se prostituait. C’est dire à demi-mots que le tatouage ne se limitait pas aux milieux du crime, de la délinquance et de la prostitution. Et ce même si elle avait un autre tatouage, décrit comme étant « d’un caractère équivoque » par le Petit Journal. Il était inconnu de la police, même s’il se trouvait à côté du tatouage « Enfant du malheur » : peut-être était-il très récent. D’ailleurs, Élisa Vandamme avait même un quatrième tatouage. Il était inconnu des services de police et absent de son signalement, qui souvent ne prennent en compte que les marques visibles sans retrait des vêtements. « D. S. C. À Gaby » : la suite de lettres peut sembler opaque au premier regard. Il faut, en vérité, lire « Donne son cœur à Gaby », comme l’indique Le Petit Parisien alors que Gabriel-Antoine, son ancien compagnon, fait son entrée dans l’affaire. Elle avait quatorze ans, il en avait seize, et elle se serait fait tatouer pour lui « donner une preuve de [son] attachement ». Quelque temps plus tard, suite à une rixe impliquant Élisa et un déserteur, leur histoire s’achevait avec l’envoi en prison de Gabriel, accusé d’avoir poignardé la jeune fille.

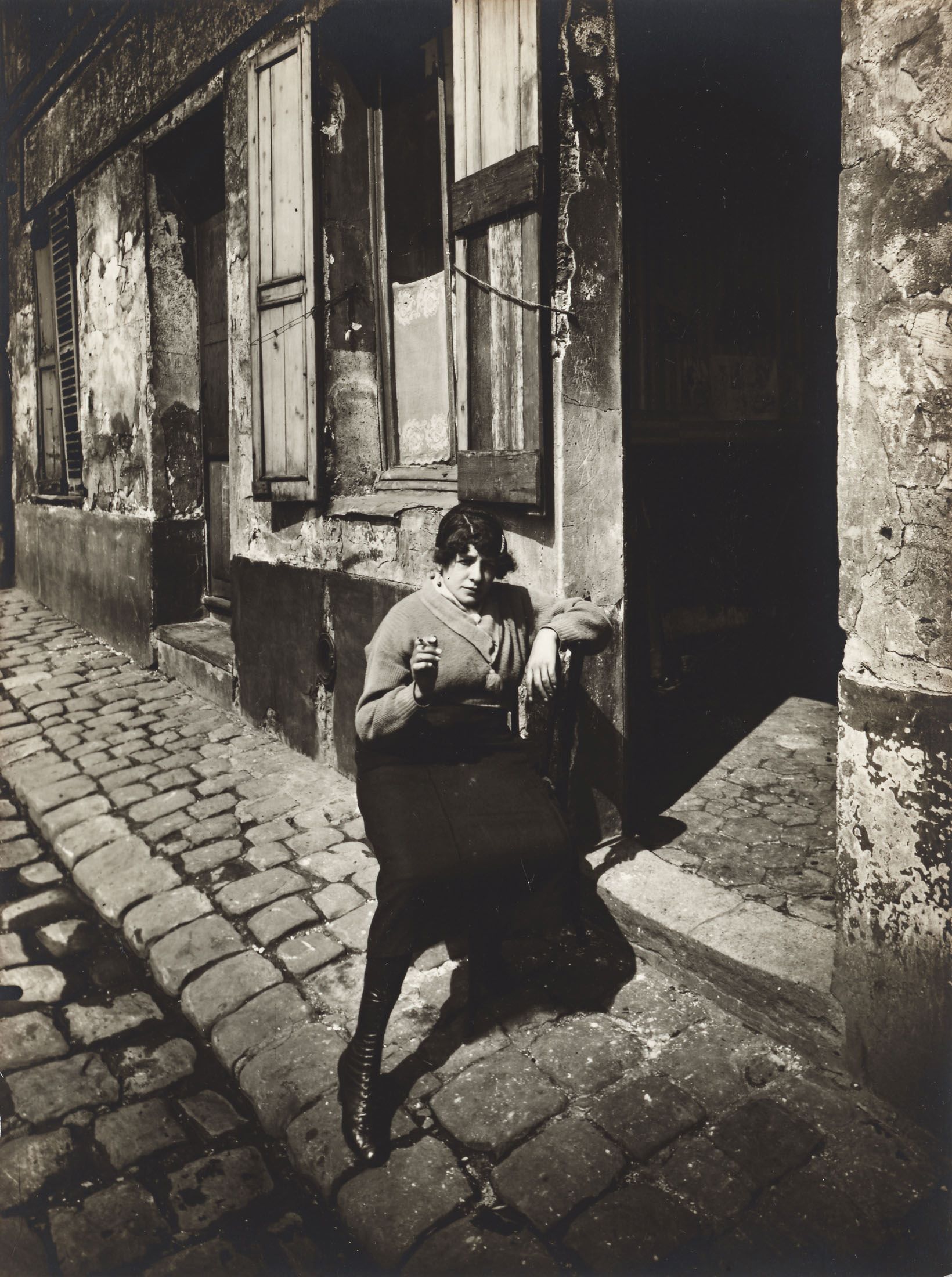

Ces serments d’amours populaires sont sanctionnés par la fiction : dès 1889, Oscar Méténier écrivait dans Madame La Boule « Une fois marquée, c’est pour toute la vie et vous mourrez avec… C’est notre mariage à nous autres, qui nous foutons un peu des mômeries du maire et du curé. » L’auteur, ancien secrétaire de commissariat, voulait documenter ces mœurs populaires. Ces tatouages d’amours étaient une alternative au mariage, dans une couche de la population pour laquelle le mariage ne revêtait tout simplement pas la même importance que dans la bourgeoisie. En 1891, Le Figaro interroge le Père Rémy, tatoueur parisien, qui raconte qu’il « y a beaucoup de femmes […] qui viennent me demander de leur tatouer sur le bras le nom de leur amant » ; avant de préciser qu’il le leur déconseille, car elles le regrettent toujours. Le tatouage joue un dernier rôle dans l’affaire Élisa Vandamme : il fait partie du récit du crime lors de l’interrogatoire, participe à prouver la minutie de l’assassin. Élisa Vandamme, « l’enfant du malheur », sera quant à elle périodiquement évoquée par la presse « à faits divers » jusqu’à 1938. Un article grinçant sur « l’homme sans tête de Seine-Port » dans Détective, évoque ainsi le « puzzle sanglant » de 1910. Mais durant les deux mois de cette affaire à rebondissement, il aura jeté une lumière tout à fait singulière sur une pratique qui passe souvent inaperçue dans l’histoire : celle d’un tatouage qui témoignait, en dernier, de l’existence et de l’individualité d’une victime. Sources Oscar Méténier, Madame La Boule, Paris, G. Charpentier et Cie, 1889. « L’horrible découverte de la rue Botzaris », Le Petit Journal, 3 mars 1910. « La tête coupée a été reconnue », Le Petit Parisien, 3 mars 1910. « Le mystère de la tête sans corps », Le Petit Parisien, 5 mars 1910. « Deux mains coupées. Sont-ce celles d’Élisa Vandamme ? », Le Petit Journal, 9 mars 1910. « À travers l’Actualité », Le Public, 11 mars 1910. « Le crime de la rue Botzaris », Le Matin, 9 avril 1910. « L’assassin d’Élisa Vandamme raconte son Crime », Le Journal, 11 mai 1910. Emmanuel Car, « L’homme sans tête de Seine-Port », Détective, 21 avril 1938. Sources des illustrations Eugène Atget, « La Villette. Fille publique faisant le quart », 1921 (Wikimedia – Domaine public). Exemples de localisations de marques particulières issus de Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique, instructions signalétiques, Melun, Imprimerie administrative, 1893 (Wikisource – Domaine public). « Les Quat’z-Arts. La gravure », Journal « Le Supplément », carte postale non circulée (collection personnelle). Pour aller plus loin Anne-Claude Ambroise-Rendu, Crimes et délits. Une histoire de la violence de la Belle époque à nos jours, Paris, Nouveau Monde éditions, 2006. Laetitia Gonon, Le Fait divers criminel dans la presse quotidienne française du XIXᵉ siècle. Enjeux stylistiques et littéraires d’un exemple de circulation des discours, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012. Dominique Kalifa, « Crime, faits divers et culture populaire à la fin du XIXe siècle », Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 19, 1995, pp. 68-82. Dominique Kalifa, L’Encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, 1995.