Nous sommes en septembre 1895. C’est d’abord une annonce dans le journal Le Gaulois : « Il y a aussi une grande dame de la cour d’Angleterre, une pairesse, qui porte un dessin gravé dans la peau. Cette pairesse tatouée est Lady Randolph Churchill ». La nouvelle est aussitôt reproduite par l’ensemble de la presse parisienne. En effet : la marque sur le bras de la mère du futur premier ministre Winston Churchill incarne singulièrement la « grande mode » du tatouage qui saisit alors Londres.

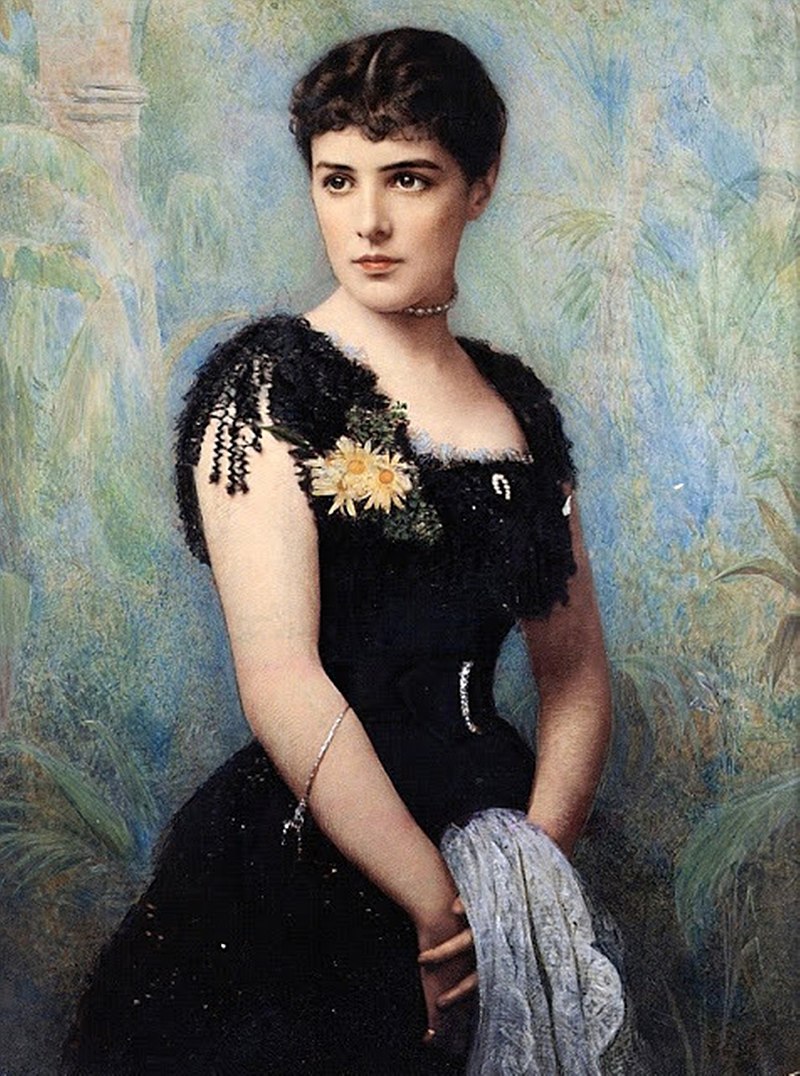

Née Jennie Jerome en 1854 à New York, la « pairesse tatouée » est la fille d’un spéculateur américain. Elle a épousé Lord Randolph Henry Spencer-Churchill le 15 avril 1874, apportant sa fortune familiale à une lignée désargentée. On la connaît comme une femme indépendante et aventureuse : elle aurait eu de nombreuses liaisons, elle s’est plusieurs fois remariée et, surtout, elle a joué un rôle conséquent dans les carrières politiques des hommes de son entourage. En 1895, son époux Randolph décède, probablement des suites d’une longue syphilis : quand la rumeur de la marque sur son bras parvient en France, Jennie Churchill est donc une jeune veuve, et l’évocation du corps tatoué a quelque chose de scabreux. Pour la presse, il y a un écart troublant entre son titre et une marque qu’on associe alors en France essentiellement à la prostitution, rendu plus titillant encore par la relative liberté de ses mœurs.

Donc comment aurait-elle été tatouée, et où ? L’anecdote originelle provient d’une dépêche parue simultanément dans plusieurs titres américains en novembre 1894, identifiée par l’historienne Amelia K. Osterud. On y découvre le couple Churchill, en voyage depuis l’Inde. Sur le bateau, Jennie Churchill remarque « un soldat britannique tatouant un matelot », demande à voir quelques-uns des modèles qu’il offre à piquer. Charmée par le « symbole talmudique de l’éternité — un serpent mordant sa queue dans sa bouche », elle lui offre son bras, au grand dam de son mari. « Mais le tatouage était fait — à ce que l’on dit — et on le décrit comme un serpent admirablement exécuté, bleu foncé, avec les yeux verts et la mâchoire rouge. Il est généralement dissimulé au regard des communs par un large bracelet en or, mais ses amis intimes ont le privilège de le voir et d’entendre son histoire ». Les principales caractéristiques du tatouage sont posées, aussitôt reprises dans le monde entier ; la plus importante est que le tatouage est invérifiable, dissimulé sur une portion de peau qui ne se montre pas en public.

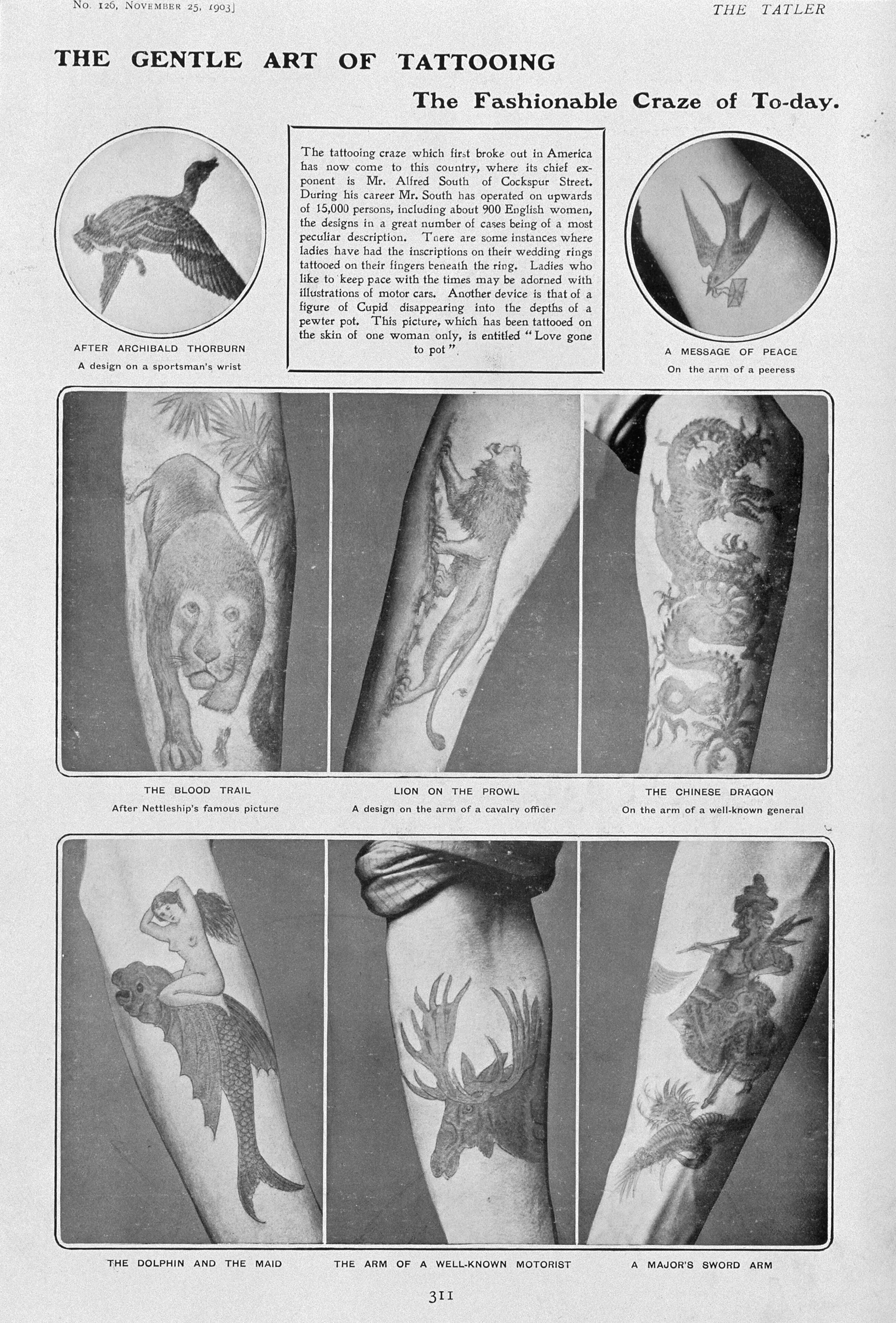

Une rumeur, donc. Elle est plausible car, socialement, la pratique était plus admise en Angleterre qu’elle ne l’était en France. « Ladies et gentlemen livrent sans hésiter leur aristocratique épiderme à l’opérateur », commente-t-on dans La Lanterne en septembre 1894, « il est plaisant de constater une aussi répugnante manie chez un voisin qui se pique de goût, de bon ton et de savoir-vivre ». Souvenir et preuve de voyage, coquetterie orientalisante, le tatouage se ramène de là où se trouvent les experts renommés de cet art. Édouard VII fut tatoué d’une croix lors d’un pèlerinage à Jérusalem en 1862 ; le futur George V fut tatoué d’un dragon lors d’une escale au Japon en 1881. Mais la mode s’installe également sur le territoire, c’est d’ailleurs la raison de l’attention de la presse parisienne. En septembre 1894, Paris annonce ainsi que, de l’autre côté de la Manche, un tatoueur s’adresse maintenant aux « grandes dames » et aux « snobs » : c’est Sutherland MacDonald, qui œuvre dans son studio des bains turcs du 76 Jermyn-Street. Cet ancrage permet une envolée du nombre de tatoués dans les années 1900. En 1903, L’Écho de Paris les estime à 15000, dont 900 « dames de la gentry ». Sutherland MacDonald, Alfred South et les autres tatouent alors des symboles délicats et des monogrammes sur les hommes autant que sur les femmes. Ils sont devenus experts quand il s’agit de tatouer sans douleur : MacDonald est connu pour avoir supposément injecté de la cocaïne dans la peau afin de l’anesthésier. Pendant la seconde guerre des Boers, de multiples journaux commentent qu’il est devenu commun de voir des femmes tatouées les initiales d’un amant parti au combat. Donc, tatouée ou non ? Jennie Churchill aurait tout à fait pu l’être. Son tatouage ne fut cependant jamais photographié ou représenté de façon précise ; il est donc fort possible que se ne soit qu’une légende. Elle est en tout cas demeurée un exemple emblématique de l’histoire du tatouage : la pairesse incarne le temps des « femmes tatouées, j’entends des femmes de marque », disait le journal Gil Blas en 1906. Derrière la figure mythique de Jennie Churchill se cachent de multiples anonymes ou discrètes, qui visitaient les salons de tatouage qui fleurissaient alors en Angleterre pour se faire orner de symboles. Sources « Fashionable Savages », Globe, 21 octobre 1892. « The Fashion to be Tattooed”, Hull Daily Mail, 11 novembre 1892. Michel Delines, « Chronique. Le tatouage dans le grand monde », Paris, 24 septembre 1894. Tiphaine, « Chronique. Londres tatoué », La Lanterne, 28 septembre 1894. « Ce qui se passe. Échos de Paris », Le Gaulois, 8 septembre 1895. « Échos », Le Mot d’ordre, 15 mai 1895. « Gai ! Gai ! Tatouons-nous ! », L’Écho de Paris, 5 novembre 1903. « Échos. Tatouages », Gil Blas, 5 juin 1906. Sources des illustrations Portrait de Lady Jennie Spencer-Churchill, auteur inconnu, vers 1880 (Wikimedia – Domaine public). Portrait de Lord Randolph Churchill et Lady Jennie Jerome, Georges Penabert, 1874, The Churchill Archives Centre (Wikimedia – Domaine public). “The Gentle Art of Tattooing”, The Tatler, 25 novembre 1903, Wellcome Collection (Domaine public). Pour aller plus loin Katherine Dauge-Roth, Signing the Body. Marks on Skin in Early Modern France, New York, Routledge, 2020. Alistair O’Neill, London. After a Fashion, Londres, Reaktion Books, 2007. Amelia K. Osterud, « Jennie Churchill and her fabled tattoo », Tattooed lady history, 2015. « Early Modern Tattoos with Matt Lodder », That Shakespeare Life, 1er février 2021.