Nous retrouvons Stephane Guillerme pour la suite de ses aventures en IndeIl était temps de changer de décor, de migrer vers l’Est et d’aller visiter les fameux et énigmatiques Ramnami du fin fond du Chhattisgarh, au centre-est de l’Inde, dans une zone géographique chargée d’histoires historico-religieuses. Dans un des textes fondamentaux de l’Hindouisme, le Râmâyana*, le dieu Râma (ou simplement Ram) s’exila du royaume de son père pendant quatorze ans avec sa femme Sîtâ et son frère Lakshmana. Ils passèrent une partie de cet exil dans une forêt du nom de Dandaka, apparemment pas si éloignée de l’endroit où résident nos amis si tatoués.

L’aventure débutait mal : mon unique et tout simple appareil photo Canon G12 venait de lâcher quelques jours plus tôt, juste en arrivant dans un authentique village Baiga dont les femmes sont les plus tatouées d’Inde (http://jeterlencremagazine.com/baiga/ ++++ http://jeterlencremagazine.com/baiga-2/ ). Coup de bol dans la galère, j’avais tout juste eu le temps de prendre quelques photos avant la panne totale. Aléas du voyage, bien que quand on trace la route avec de petits budgets, galères et Système D font obligatoirement partis de la pérégrination. Mais il y a toujours une petite lumière dans la nuit, et ce fût un Indien rencontré sur internet via Couchsurfing qui me mit en relation avec un couple de locaux qui comptaient aller à la rencontre des Ramnami. Nous nous en fûmes ensemble et de temps en temps ils eurent la gentillesse de me prêter un appareil Nikon auquel je n’eus guère le temps de m’adapter. Néanmoins je peux aisément illustrer ce périple merveilleux aux confins du vaste sous-continent. Je vous y amène, let’s go !

Raipur, capitale du Chhattisgarh, jusqu'à Sarangarh, village posé le long de la rivière Mahanadi, au coeur des territoires hébergeant les Ramnami : 7 heures de secousses mais pas de celles que je préfère. Ici ce n'est plus l'Inde profonde mais l'Inde abyssale ! Au fur et à mesure que la route défilait dans le vieux bus d’état auquel il manquait une vitre sur deux, que je me tassais de 1 centimètre par 10 kilomètres et que je mangeais mon sac de poussière à chaque minute, j'imaginais l'hôtel qui m'attendait : une hutte avec toilettes dans tes rêves ou un charpoï* fait de vieilles lanières de cuir usé posé en extérieur à côté d’un boui-boui de bord de route. Ou bien encore, fantaisie oblige, un hôtel 5 étoiles avec jacuzzi dans la salle de bain et un masseur aux doigts fermes pour me remettre d'aplomb et d'équerre de ce trip houleux sur les routes apocalyptiques de la région. On peut rêver, non ? Atterri tard dans la nuit rurale de Sarangarh, je me suis trouvé un hôtel à l'heure où les lumières te laissent un champ d'imagination sans limite. Les tâches deviennent ainsi des touches personnelles de l'artiste, les odeurs corosives sont des masalas de senteurs sublimes, le gnome à l'accueil est une hôtesse divine. Bien entendu il n'y avait ni jacuzzi, ni odeurs sublimes, ni masseur, et encore moins d’hôtesse divine. J'avais dû me tromper de fiche, me tromper de mantra et réciter plutôt celui qui permet au bus de ne perdre ni vis ni boulon dans le chaos de la route et d'arriver en un seul bloc. Bien évidemment toutes ces peines, tous ces dégâts du voyage avaient un but qui n'était pas celui de satisfaire à mes pulsions masochistes mais celui de rencontrer certaines personnes qui pourront justement vous paraître un peu masochistes : les Ramnami.

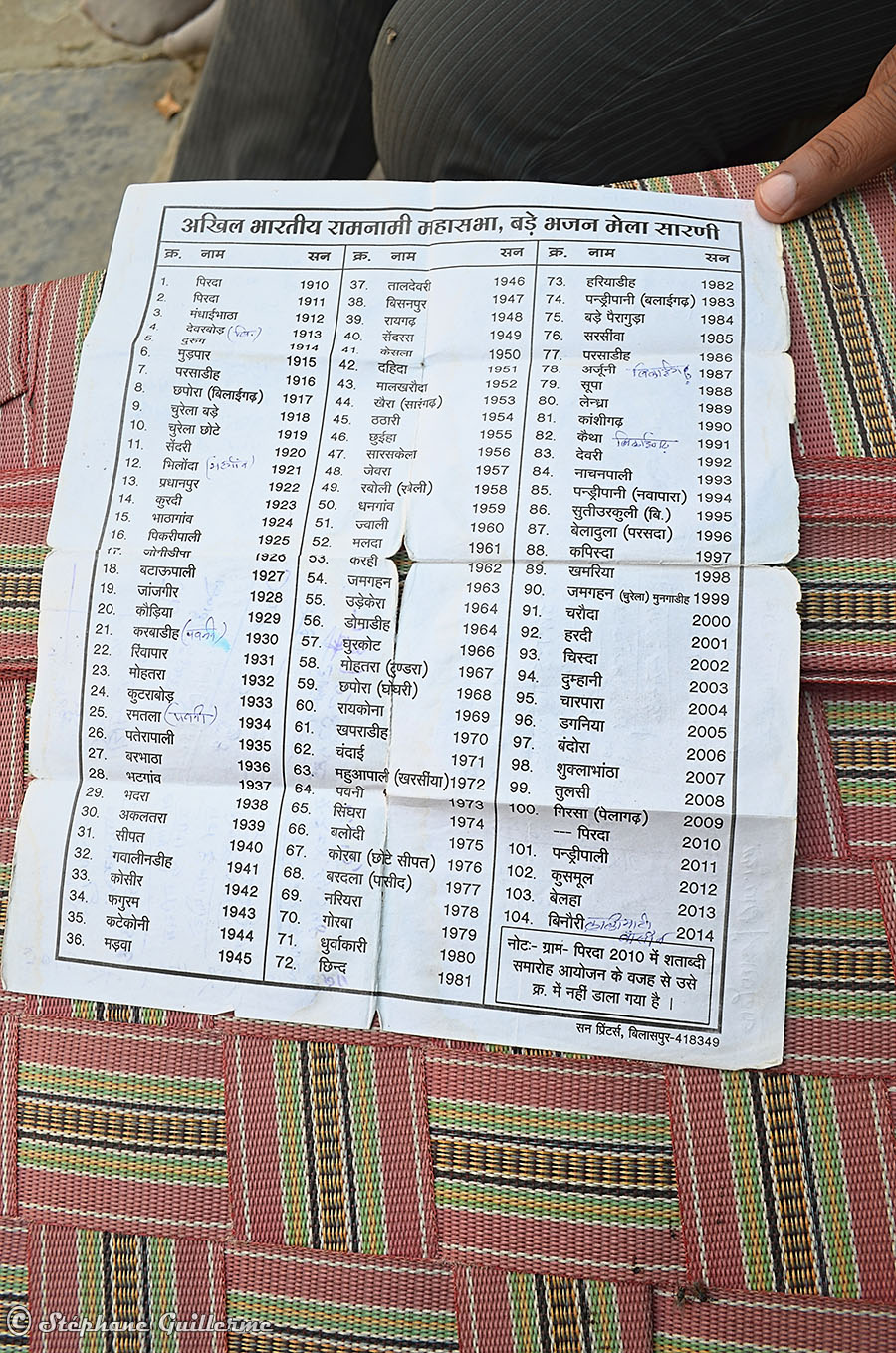

Les Ramnami vivent à l’est de Raipur, capitale de l’état du Chhattisgarh. Ils vivent dans une région traversée par la rivière sainte répondant au doux nom de Mahanadi. Ils sont installés des deux côtés de ce cours d’eau. Ils sont agriculteurs, végétariens, et les anciens Ramnami, gardiens de la tradition, passent leur temps libre (c-a-d en dehors des champs) à réciter des textes sacrés dédiés à Ram ou chanter des louanges (Bhajan kirtan) au même dieu. Ils n’ont pas de hiérarchie religieuse, ne prient aucune idole, n’ont aucun rituel particulier et complexe comme au sein de l’hindouisme traditionnel. Ils ne bâtissent pas de temple mis à part un petit édifice ouvert aux quatre vents et traversé au centre d’un pilier orné du nom de Ram et que l’on appelle un jait khambh (pilier de la victoire). Chaque année un nouvel édifice est bâti à l’endroit de leur rencontre annuelle, toujours dans un endroit différent depuis la fin du 19ème siècle. Leur livre sacré est le Ramcharitmanas. Ce livre est tout simplement le Râmâyana* traduit du sanskrit* à l’hindi* par le grand érudit et poète du 16ème siècle : Tulsidas. Il fit cette traduction afin de rendre accessible au plus grand nombre les savoirs, les sagesses et les prescriptions du Râmâyana. Ainsi l’homme du commun, maintenant, pouvait-il lui aussi chanter et méditer au nom de Ram, et dans une langue qu’il comprenait. Mais comme rien n’est vraiment simple dans la mythologie hindoue, les Ramnami ne vénère pas le dieu Rama mais LE NOM DE RAM(A). Une subtilité digne des plus grands. Le dieu Râma de l’hindouisme, 7ème avatar* de Vishnou, aurait 12 kalas*. Selon Tulsidas et les Ramnami, LE NOM DE RAM possède 16 kalas. Et pour compliquer la confusion, Krishna, 8ème avatar de Vishnou a lui aussi 16 kalas. Bref, même avec des connaissances en hindouisme il faut quand même s’accrocher . This is India, Man. Another world.

Ce groupe social, le Ramnami samaj, est apparu voici 120 ans, principalement constitué d'intouchables (appelés également harijan ou bien encore dalit) qui, pour diverses raisons, se mirent à se tatouer le corps en intégralité du nom du dieu unique qu’ils vénèrent : Ram. En ces temps reculés, un grand nombre d’intouchables étaient particulièrement méprisés des hautes castes, le sanskrit* du Râmâyana leur était incompréhensible, les temples leur étaient interdits. La réponse de ces exclus du système fut de sacraliser leur corps qui devenait ainsi leur temple personnel. Vers 1890 le supposé fondateur du mouvement, un certain Parashuram, lança le mouvement en se tatouant une seule fois le nom du dieu Ram sur son front. Puis ce fut les enchères. Ce mot sacralise leurs corps. Ces intouchables se mirent à se faire tatouer des répétitions du mot Ram, en ligne, RAMRAMRAMRAMRAM, des centaines de fois (il est dit 1.001 fois), sur les bras, les jambes, les cuisses, le visage, dans les oreilles, sur les paupières, à l’intérieur de la bouche sur l’intérieur des lèvres, sur la langue, aucune zone n’est épargnée. Il est même raconté qu’à la grande époque, vers 1930, certains allaient jusqu’à risquer l’aveuglement en se faisant tatouer le nom de Ram dans le blanc des yeux. Ce fut leur réponse magistrale à une société verticale dont ils habitaient les abysses.

Une autre histoire raconte que l’initiateur, Parashuram était atteint de lèpre. Afin de préserver les autres habitants de sa maladie il quitta le village. Un jour il rencontra un saddhu qui lui prédit que le lendemain le mot RAM serait inscrit sur sa poitrine. En effet le lendemain RAM était inscrit de manière indélébile sur sa poitrine, et la lèpre s’en était allé de son corps. Parashuram considéra que ce tattoo était un prasad, une offrande que lui faisait le dieu. Depuis ce jour ses amis dalits persécutés allaient eux aussi s’incrire le nom de Ram sous l’épiderme, ultime prasad, offrande que eux pauvres intouchables pouvaient faire au dieu.

Voici 7 ans déjà, lors de notre rencontre, il ne restait plus que 6 Nakhshikha, 5 hommes et 1 femme. En hindi NAKH signifie ongle et SHIKHA signifie tête. Tatoué des ongles jusqu’à la tête, total tattoo. Néanmoins il reste encore de nombreuses personnes non-intégralement tatouées dont certaines apparemment continuent de se faire tatouer, zone par zone, inlassablement. Aujourd’hui les jeunes Ramnami refusent de se faire tatouer. Autant porter dans la rue une pancarte avec cette inscription : « Le porteur de cette pancarte est, selon l’hindouisme, un déchet de l’humanité. » La jeunesse Ramnami veut se fondre dans la société comme un sucre dans un thé chaud. Leur nom suffit généralement à les ostraciser, pas la peine d’en rajouter. Au mieux, certains jeunes très attachés à leur histoire « tribale » se feront juste tatouer une fois ou deux d’affilés le nom de Ram. A vrai dire cette pratique a déjà commencé voici bien longtemps, à peu près au moment de l’Indépendance de l’Inde en 1947, et particulièrement après une législation de 1955. Ces réformes leur assuraient certains droits, une certaine protection d’état. Ainsi de nombreux Ramnami cessèrent de passer sous le métal des aiguilles. Mais une règle demeure pour continuer à marquer un attachement à leur histoire : se faire tatouer au moins une fois le nom du dieu avant l’âge de deux ans, de préférence sur la poitrine. Ceux que j’ai pu rencontrer étaient tatoués à l’intérieur du bras RAMRAM, comme celui sur la photo. Il a à peu près le même âge que le Ramnami intégralement tatoué, et qui répond au nom très succint de Shri Shri Shri Aacharya Dharmaguru Mehatta Ram Tandon Ramnami. La transition débuta à leurs naissances. Il en est de même pour les femmes. D’ailleurs la femme de Shri Shri Shri Aacharya Dharmaguru Mehatta Ram Tandon Ramnami (pas très succint en fait) ne s’est pas fait tatouer comme ses parents et aïeux. Juste quelques RAM en rayon constituant un cercle plutôt discret, entre les yeux. Rajoutons que de nombreux Ramnami de la vieille tradition, hommes et femmes, sont vêtus de tissus également imprimés de RAMRAMRAMRAM que l’on appelle « Le Ram odhni », tout comme celui porté par la femme de Shri Shri Shri Aacharya Dharmaguru Mehatta Ram Tandon Ramnami. Et pour se distinguer d’une autre manière encore, ces adeptes portent sur la tête un couvre-chef fait de bambou, de tissus imprimé du nom de Ram ainsi que de plumes de paon. Rajoutons encore que le paon est lié au culte de Vishnou dont Râma est la 7ème incarnation (avatar).

Et pour en revenir au sujet du tatouage, il fut un temps où les Ramnami se faisaient tatouer avec des plumes. Puis cela évolua avec les aiguilles. Selon Shri Shri Shri Aacharya Dharmaguru Mehatta Ram Tandon Ramnami 3 aiguilles attachées ensemble étaient utilisées pour la corps alors que seulement deux étaient utilisées pour le visage. Quelqu’un d’autre me dira qu’un faisceau de 7 aiguilles est utilisé. L’encre était réalisée à partir d’eau mélangée à de la suie obtenue à l’aide d’une lampe à kérozène. Quelqu’un d’autre me dira que l’encre est obtenue à partir d’une plante appelée Kajli que l’on cuisine et que l’on mélange à une autre décoction obtenue à partir de l’écorce de l’arbre Babool. Le processus de tatouage prenait environ 8 heures par jour pendant 18 jours pour marquer le corps en entier. J’ai entendu différentes versions de ce fait mais ça tournait plutôt autour du même temps de tatouage. Et à la question : « ça doit faire mal ? » il m'a répondu : « Tes tatouages c'est de la décoration, les miens sont pour Dieu. » No comment.

* Râmâyana : Un des deux textes fondateurs de l’hindouisme, avec le Mahâbhârata (dont est tirée la fameuse Bhagavad-Gîtâ). Le Râmâyana conte l’histoire du dieu Râma et de sa femme Sîtâ. L’histoire enseigne le Dharma, un élément essentiel de l’hindouisme : l’ensemble des lois universelles que chaque hindou doit suivre en fonction de sa naissance, de son rang social. En clair : respecter les obligations et les contraintes de sa caste (Varna en hindi). Plus précisément de sa jati, sa sous-caste. * sanskrit : langue très ancienne maîtrisée uniquement par les lettrés. Il est dit qu’elle serait une langue cousine du latin. * hindi : langue plus moderne issue du sanskrit et parlé aujourd’hui dans à peu près toute la moitié Nord de l’Inde. * kalas : qualités, pouvoirs * charpoï : lit indien réalisé à partir d’un cadre en bois (en métal parfois aujourd’hui) et de lannières tressées. Elles seront en cuir (à l’ancienne) ou en synthétique (souvent ce que l’on voit aujourd’hui). Très commun en Inde, à l’intérieur comme à l’extérieur des demeures, et dans les endroits où s’arrêter le long des routes majeurs de Mother India.