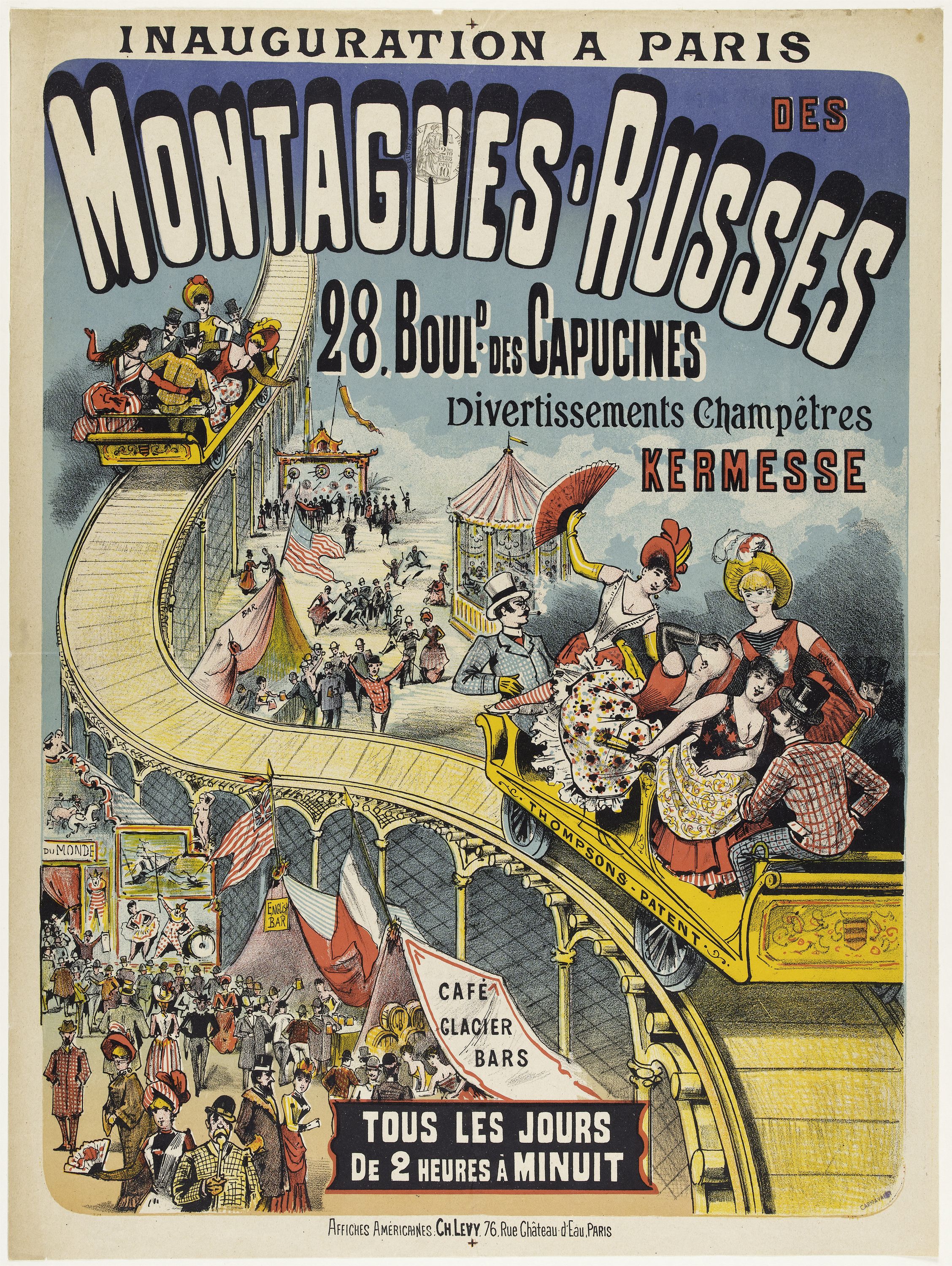

Paris, 1892 : une affiche placardée dans la ville annonce la venue d’un remarquable phénomène. La « belle Irène » sera au Jardin de Paris, sur les Champs-Élysées. Sous une robe courte, largement décolletée, on la devine toute tatouée ; on lit son nom en étendard sur sa poitrine. Ce n’est pas la première venue d’Irene Woodward en France. En 1890, elle avait déjà fait sensation aux Montagnes-Russes du boulevard des Capucines. « Cette gracieuse personne est peinte en bleu », écrivait alors Le Matin, « Miss Irène est [comme une] exposition de peinture ».

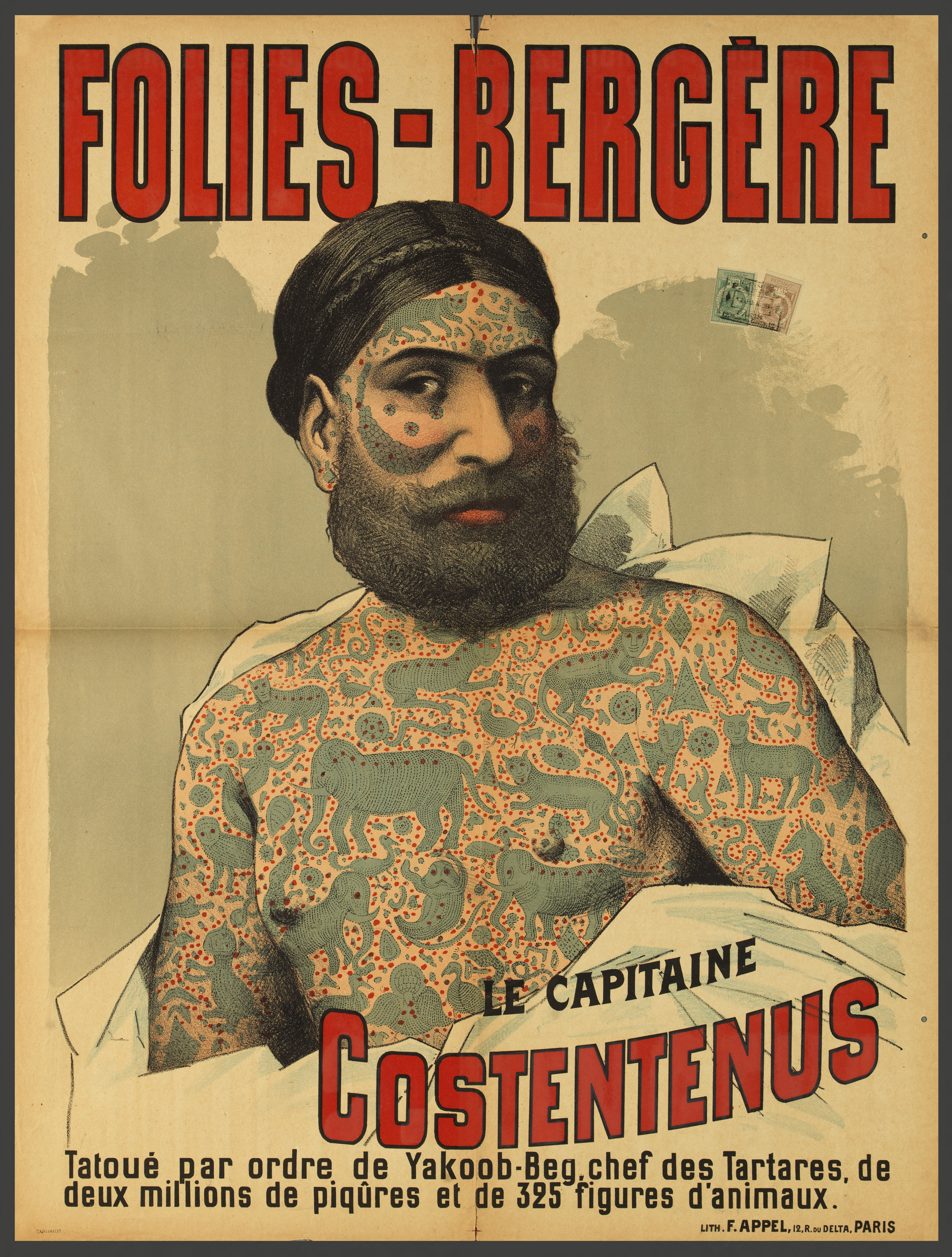

Ses tatouages racontent une histoire : celle de la barbarie et de la conquête de l’Ouest. « Cette jeune personne, qui est âgée de vingt ans, a été dans son enfance, ainsi que toute sa famille, prisonnière des troupes indiennes pendant les guerres de sécession. Afin de l’épargner d’un massacre, son père résolut de la tatouer, le tatouage étant chez les Indiens l’objet d’une vénération absolue et l’indice d’une puissance supérieure. », lit-on en 1890 dans le Figaro. Suivant le modèle instauré par le Capitaine Costentenus aux Folies-Bergère en 1874, Irene fait la tournée des rédactions de presse. Il s’agit de profiter de l’énorme influence des journaux pour créer la curiosité, inviter les lecteurs à venir vérifier l’étendue et la nature des tatouages. Ses tatouages font un patchwork curieux, entre « attributs de franc-maçonnerie » gravés par le père maçon, « préceptes indiens » pour séduire leurs bourreaux, et puis des fleurs, des croix et des soleils… Le corps d’Irene incarne les paradoxes d’un pays où les normes occidentales côtoient des autochtones présentés en grossières caricatures du « sauvage ». Sa peau reflète une guerre culturelle. Elle se présente, de surcroît, comme la martyre d’un travail qui aurait duré six ans, dans des conditions extrêmes où elle devrait sa survie à sa foi : le journaliste souligne les maximes tatouées, « Ne désespère jamais » et « confiance en Dieu ». Ce type de mise en scène de la rencontre avec « l’autre » est à la mode. Il tient de l’héritage des exhibitions d’Olive Oatman aux États-Unis, elle qui avait effectivement été tatouée au menton par des Mohaves ; il a été prolongé en Europe par le Capitaine Costentenus et Emma et Frank de Burgh. En France, les tatoués de la fin du XIXe siècle se produisent dans les salles de spectacle tapageuses à la mode — les Folies-Bergère, le Skating de la rue Blanche.

L’histoire d’Irene mériterait cependant d’être prise avec un peu de réserve. L’article du Figaro mentionne qu’elle appartient à la troupe du businessman américain P. T. Barnum. De ces phénomènes humains que réprouve la morale française — la Préfecture de Police de Paris a interdit l’exhibition des phénomènes médicaux en 1890 — il a fait tout un show-business. Surtout, ses méthodes lui ont souvent valu, dans la presse, le qualificatif de « charlatan ». Plus généralement, les soupçons de tatouages peints et de fausses difformités vont de pair avec le monde des « phénomènes ». Certaines publicités pour Irene ressemblent ainsi à des attestations d’authenticité : quelques jours après ses débuts aux Montagnes-Russes, Le Figaro souligne ainsi qu’elle a fait l’objet d’une « réunion médicale » : « Tous les médecins présents ont constaté que les tatouages de cette jeune fille étaient bien réels. Cette constatation va faire un nouveau succès à miss Irène ». Le spectateur parisien est exigeant, même dans des lieux de loisirs légers où l’on va pour se faire surprendre par toute une programmation de curiosités et de bizarreries.

Pourtant, s’il y a bien une chose authentique chez Irene, ce sont ses tatouages. En revanche, l’histoire est douteuse. D’après Amelia K. Osterud, « Irene Woodward » s’appelait en réalité Ida Levina Lisk. Née en 1857, cette fille de cordonnier a grandi à Philadelphie. C’est après avoir vu le Capitaine Costentenus à Denver qu’elle aurait choisi elle-même de se faire tatouer, à New York, en 1882. Elle y a débuté sa carrière de phénomène la même année. Avec son époux George E. Sterling, elle entama une tournée européenne en 1889, d’abord sous la houlette du Greatest Show on Earth de Barnum puis indépendamment. Royaume-Uni, France, Allemagne… c’est bien la preuve de la viabilité de tels plans de carrière à la grande époque des phénomènes humains. L’histoire de sa captivité n’était qu’une mise en scène. Qu’importe : elle lui doit son succès. Après une quinzaine d’années de voyage, Irene prit sa retraite avant de mourir à cinquante-huit ans, en octobre 1915. La presse américaine s’épancha en théorie sur les causes de son cancer de l’utérus : avait-il été causé par l’encre de ses tatouages ? Ces tatouages furent en tout cas reproduits sur une trentaine de figures de cire dans des musées anatomiques européens, garantissant sa durable renommée. Longtemps après sa mort, ils rappelaient aux visiteurs l’époque à laquelle l’Europe tomba sous le charme de la belle Irène… Jeanne Barnicaud Sources Jean Frollo, « Barnum et Cie », Le Petit Parisien, 29 janvier 1885. « Échos. À travers Paris », Le Figaro, 23 février 1890. « Courrier des théâtres. Petites nouvelles », Le Figaro, 5 mars 1890. Aurélien Scholl, « Chronique parisienne », Le Matin, 12 avril 1890. « Petit courrier », Le Gaulois, 11 juin 1892. Sources des illustrations (Attention, le type de licence doit être précisé) « Jardin de Paris. La belle Irene », Imprimerie Charles Lévy, affiche, 1892, Musée Carnavalet Histoire de Paris (Domaine public). « Folies-Bergère. Le capitaine Costentenus », Imprimerie Lith. F. A. Appel, affiche, 1889, Musée Carnavalet Histoire de Paris (Domaine public). « Inauguration à Paris des Montagnes-Russes », Imprimerie Charles Lévy, affiche, entre 1882 et 1888, Musée Carnavalet Histoire de Paris (Domaine public). Pour aller plus loin Jeanne Barnicaud, « L’homme tatoué : anatomie d’un phénomène », Retronews. Le site de presse de la BnF, 2021. Marion Bergogne, Les Fêtes foraines parisiennes (1874-1938), Mémoire de Master 2 en histoire, sous la direction de Dominique Kalifa, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2012. Jane Caplan (dir.), Written on the Body. The Tattoo in European and American History, Londres, Reaktion Books, 2000. Amelia K. Osterud, The Tattooed Lady. A History, Lanham, Boulder, New York et Londres, Taylor Trade Publishing, 2014. Amelia K. Osterud, « Where Irene is now », Tattooedladyhistory, 5 décembre 2016.