Avec 40 ans de métier derrière lui, le tatoueur français de Saint-Étienne Phil Sharks fait partie des rares professionnels de l’hexagone à pouvoir justifier d’une telle longévité. Aujourd’hui âgé de 57 ans, il revient pour Inkers sur ses débuts et retrace du même coup les balbutiements du tatouage en France dans les années 1980. Phil y évoque les détails de sa passion qui, après l’avoir sortie d’une jeunesse dans l’impasse, a finalement fait de lui le tatoueur historique de sa ville d’adoption. « Sainté », dont il aime louer la simplicité et le bon vivre, seule ville française à posséder grâce à lui son musée du tatouage.

Depuis combien de temps tu tatoues Phil ?

Si je compte à partir du moment où je me suis procuré mes premières véritables machines, des Spaulding (fabricant et revendeur américain de matériel à tatouer), donc quand j’ai commencé sérieusement à tatouer, je dirais 1986.

Tu avais joué un peu de l’aiguille avant ?

Oui, je tatouais les copains à la main. Ma mère étant couturière c’était pratique pour se procurer les aiguilles. Comme je le disais, les Spaulding ont été mes premières véritables machines mais avant elles j’en ai eu une autre, en 1980-82. Celle-ci était peu commune, c’était une machine de vétérinaire, une rotative monobloc qui servait à tatouer les oreilles des animaux. Le transfo était celui d’un train électrique, la pédale un interrupteur mural. On ne peut donc pas vraiment considérer cela comme du tattoo mais on se sabotait bien entre copains et c’était, en fin de compte, sympathique.

Avais-tu eu des occasions d’observer du tatouage à la machine ?

J’avais des potes à Paris auxquels je rendais visite - avant d’y habiter au milieu des années 1980- et je suis allé plusieurs fois chez Bruno, chez Marcel mais aussi chez Yvon aux Puces de Clignancourt. En les accompagnant j’avais vu ce que ça donnait et je dois dire que cela m’attirait. Mais, mes premières véritables influences se trouvaient dans la musique, dans les pochettes des disques des groupes qu’on écoutait, Rose Tattoo ou les Stray Cats. Comme Bon Scott, le chanteur d’AC/DC, ils mettaient bien en avant leurs tatouages. J’écoutais du punk mais aussi à la fin des années 1970 du rock sudiste comme Molly Hatchett. La pochette d’un de leurs disques nous a permis de découvrir l’illustrateur américain Franck Frazetta.

Tu finis par te faire tatouer?

Oui, par des vieux loulous plus âgés qui m’ont aussi appris à tatouer à la main. Ils tatouaient super bien et très vite on s’y est mis avec mes potes, en faisant des choses qui nous inspiraient. J’ai conservé mon premier tattoo, fait en 1978, le rat des Stranglers de la pochette de leur premier album « Ratus Norvegicus ». La machine on n’y pensait pas vraiment mais c’est finalement un de ces loulous qui me fournira cette première machine de véto que j’évoquais. Je la lui ai échangée contre un ampli de guitare - le mec était très bon guitariste-, dans des conditions… un peu particulières.

C’est à dire ?

Aujourd’hui je peux le dire, il y a prescription. Cet ampli, un Ampeg, appartenait en fait à un mec que je n’aimais pas. Je savais où il habitait et un jour, en 1981, je suis rentré chez lui, par la porte de la cave qui était ouverte…. L’ampli faisait 80 watts, il avait deux baffles, alors une fois chargé à l’arrière de ma mobylette - j’avais un petite Motobécane 51- c’était super lourd !

Tu étais prêt à tout pour avoir ta machine ?

C’est ça. Le soir-même je me sabotais la peau en essayant tout ça. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, ça crachait dans tous les sens, les aiguilles que j’utilisais n’étaient pas adaptées et tout ça a fini par ressembler à une tâche d’encre dans laquelle je tatouais comme je pouvais tout en souffrant le martyr.

Tu as conservé ces tatouages de l’époque?

Regarde (il montre son bras), ce Corto Maltese je me le suis fait moi-même avec cette machine véto. Le rouge c’était de la gouache, est parti il y a quelques années seulement. Tu vois le turquoise ? Il date des années 1980, c’est une couleur Spaulding, il tue.

Que se passe-t-il après cette machine?

On a commencé entre copains puis au milieu des années 1980 les choses sont devenues plus sérieuses avec l’arrivée des magazines bikers en France, du genre Easyrider. À l’intérieur on trouvait des pubs, dont celles de Spaulding pour son matériel à tatouer. Comme beaucoup l’ont fait à l’époque j’ai moi aussi demandé leur catalogue et le temps que je le reçoive j’avais eu le temps de me dire que ça me branchait. L’argent en poche, j’ai commandé mon premier matériel…

Ça ne devait pas être donné?

J’ai eu de la chance. Je n’avais pas une thune mais j’ai sympathisé avec un mec plus âgé, chef d’entreprise, qui m’a demandé de combien j’avais besoin. « 5000 francs » je lui ai répondu - ce qui était énorme. « Eh bien je te les prête » il m’a dit. Une fois le matériel reçu j’étais comme un fou. Je dormais presque avec ! Plus tard j’ai eu l’occasion de le remercier.

À ce moment-là tu te dis que tu peux en faire ta profession ?

J’avais toujours aimé dessiner et j’aimais le tattoo. Et puis j’avais découvert à Paris tous ces tatoueurs qui travaillaient à la machine et je trouvais ça cool. Mon problème c’était d’apprendre. Parce qu’une fois reçu le fameux matériel Spaulding il y avait tellement d’éléments que je ne savais pas quoi en faire. J’étais dans… l’observation.

Quelle était ta situation à l’époque ?

Je ne faisais rien. Rien à part des conneries. Je n’avais envie de rien. Avec mes potes nous aimions la musique, on se défonçait et rien ne nous plaisait. On s’en branlait total. Nous n’aimions pas le monde dans lequel nous vivions et nous n’avions surtout pas envie de ressembler au monde qui nous entourait, aux adultes de l’époque. Le tattoo a été comme une révélation. Je me suis dit : « Tiens, voilà quelque chose qui m’intéresse ». Mon vieux ne pouvait pas voir ça. Il disait : « Ce n’est pas un métier ».

Tu avais des rêves ?

Etre une rockstar, prendre plein de drogues gratuitement et baiser plein de filles.

Faire partie d’un groupe de bikers aussi ?

C’était un monde qui m’attirait beaucoup. J’aimais ce côté hostile : tu arrives et tu terrorises un peu tout le monde. Mais faire parti d’un clan et d’un gang ne me branchait pas. Je suis trop indépendant, je n’aime pas l’autorité. Faire du tattoo n’était cependant pas un long fleuve tranquille. Ce n’était pas un métier. Que ce soit pour obtenir le matériel ou encore pour entrer chez les tatoueurs, ce n’était pas évident. Chez Bruno par exemple (premier tatoueur professionnel français, installé dans le quartier de Pigalle à Paris, mais aussi distributeur de matériel avec la marque Jet France), les mecs n’étaient pas très chaleureux. Il fallait mettre une pièce de cinq francs dans un tourniquet pour entrer avant d’être reçu par des gars en blouse grise. Ce n’était pas le tattoo « cool ». Chez les autres tatoueurs parisiens c’était différent, plus mystérieux, avec une ambiance. Il y avait Marcel mais aussi Christian de Belleville. Lui était dans un esprit plus zen, plus rock’n’roll, plus simple. Il y avait une âme chez ces mecs là que l’on ne trouvait pas chez Bruno.

Comment se passent tes débuts en tant que professionnel?

J’avais un pote, originaire de Roanne comme moi, qui faisait du tattoo sur Clermont-Ferrand et il m’a expliqué deux-trois trucs. À Lyon, j’allais chez Franck et Joce. Je regardais. Je n’avais pas la thune pour me faire tatouer mais j’accompagnais les copains et si tu t’entendais bien avec eux ils n’étaient pas avares de renseignements. J’ai donc commencé à me saboter ainsi que mes potes. Je progressais assez vite sur certains plans. Sur d’autres c’était plus compliqué, mais j’étais à fond.

Après l’ennui, tu avais enfin un objectif ?

Oui, je n’avais plus envie de faire le con. Je ne pensais pas toutefois en faire mon job. Parce qu’il faut se rendre compte qu’à l’époque il y avait un tatoueur par grande ville et puis c’était tout. Donc, les perspectives étaient minces. Mais j’avais envie de le faire bien. Quoi qu’il en soit, en 1986 j’ai 21 ans et je suis à Roanne. Chez moi j’aménage une pièce pour tatouer mais je suis finalement obligé de la libérer avec l’arrivée de mon fils ; donc je prends une petite boutique. C’est laborieux. J’avais fait beaucoup de bêtises et dans une petite ville il est difficile de se débarrasser de l’image que les autres se sont faites de toi. Les gens avaient même l’impression que je m’enfonçais encore un peu plus.

Tu es resté à Roanne ?

Au bout d’un an j’ai voulu partir. J’ai alors fait le point et je me suis rendu compte que 80% de ma clientèle venait de Saint-Etienne et des alentours. Depuis Roanne c’était facile d’aller à Lyon qui se trouvait à même distance et où il se passait plus de choses, mais je ne me serais pas vu y habiter. À Saint-Etienne, il y avait un côté working-class qui me plaisait bien.

Pas de tatoueur à Saint-Etienne ?

Un mec était resté trois mois sinon, personne. Une fois ici, j’ai réalisé que c’était plus cool que ce que j’avais pu imaginer. Trouver un local n’a pas été facile mais la solution est arrivée par l’intermédiaire d’un vieux militaire solitaire et bourru, même pas tatoué, à qui j’ai vraisemblablement plu. Je lui ai dis sans détour ce que je voulais faire et il a accepté, m’accompagnant même à l’agence immobilière. J’étais dans un quartier discret, pas trop visible mais accessible, en plein centre. Je le dis souvent : dans les villes comme ça, il faut être situé comme un sex-shop, accessible mais pas trop visible. Ma boutique était old-school, tu ne voyais pas l’intérieur, c’était assez sombre et il y avait toujours ce côté mystérieux qui attisait toutes sortes de fantasmes : trafic d’armes, de drogue…

Comment se sont passés les premiers mois ?

Ça a démarré tout de suite.

A quoi ressemblait ta clientèle ?

Une certaine zone est venue au début mais ça tombait bien parce que j’étais plutôt rentre-dedans. J’aimais bien ce côté bad boy, un peu destroy. J’avais besoin de me défouler un peu - plus verbalement que physiquement faut-il préciser. Je faisais bien sentir qu’ici on pouvait rigoler mais qu’il ne fallait pas me prendre pour un con. Et puis, je connaissais un peu de monde à travers la musique donc j’avais des clients issus du milieu punk et rock’n’roll. Ça bougeait pas mal à Saint-Etienne à ce niveau-là. J’ai ensuite très vite eu des gens de tous les milieux, ils pouvaient venir en toute discrétion. Ça m’a formé. J’ai appris à m’exprimer plus correctement, à me comporter différemment.

Tu as droit à un peu de publicité ?

Oui, par l’intermédiaire du journal local, et j’en ai profité pour valoriser l’image du tatouage en insistant sur l’hygiène, sur le fait que le temps des tatoueurs sans gants qui stérilisaient au briquet était terminé. J’insistais bien afin de changer la connotation sale et dangereuse qui collait encore à la peau du tattoo.

A quel moment tu te dis : « J’ai réussi mon coup » ?

Quand j’ai eu un carnet de rendez-vous suffisamment rempli, avec une liste d’attente satisfaisante. Au début des années 1990, il fallait patienter trois à six mois, ce qui était énorme. J’avais des clients qui venaient de partout, de Suisse, d’Italie. Ça c’était une reconnaissance. Du coup on les recevait bien. La reconnaissance ce n’est pas ce que l’on te dit mais la manière dont les gens font les choses. J’avais enfin un revenu régulier, un appart ainsi qu’un propriétaire qui, pour une fois, ne me faisait pas la gueule.

Tu suis un peu ce qui se passe dans le milieu?

Oui, grâce aux publicités parues dans les magazines de bécanes. A Paris, en1988-89, j’achetais des publications étrangères à la librairie Brentanos, dans le quartier d’Opéra, où je trouvais Tattoo Outlaw Bikers et Tattoo Revue. Il y avait aussi Hot Bike. On achetait ces mags de bécanes de façon à savoir qui faisait quoi en France et ce qu’il s’y passait. À Paris, je trouvais aussi des infos à la librairie « Parallèles ». Et puis Tattoo Time est arrivé. J’ai découvert les tatoueurs américains Greg Irons, Ed Hardy et le Hollandais Henk Schiffmacher, des gens que j’ai rencontré par la suite dans les conventions.

Tu voyages ?

Oui, j’avais besoin de rencontrer d’autres gens, de découvrir d’autres techniques, d’autres outils. J’avais envie de me surpasser tout le temps. Les conventions commençaient à se développer. J’allais un peu en Angleterre, chez Dennis Cockel à Soho, Jock à King’s Cross… Chez lui c’était roots, mais c’était le tattoo comme on pouvait l’imaginer à l’époque, avec moquette usée et flashs jaunis. La première véritable convention c’est peut-être Dunstable en Angleterre, organisée par Lal Hardy. J’y ai rencontré Ron Ackers en 1990-91, dans le stand de vente de matériel tenu par Micky Sharpz, Micky Bee. J’avais bien accroché. Puis plus de conventions sont arrivées et j’essayais de toutes le faire. Ca m’a bien aidé, j’ai passé un cap.

En France, comment cela se passe ?

C’était plus fermé. Il y avait des mecs comme Tin-Tin dont j’avais entendu parler à Toulouse, des Lyonnais aussi avec les anciens skins, c’était cool. Je rencontre plein de gens. Dans les années 1980, je dirais qu’il y avait une cinquantaine de tatoueurs, au maximum. Et puis ça se développe. Dans les années 1990, je dirais que le nombre triple. Question convention, celle de Bourges m’a bien marquée, puis celle de Paris en 1991 à l’Elysée Montmartre - j’ai même participé à la seconde édition où j’ai rencontré du beau monde dont Crazy Ace de Toronto. Dans la région Rhône-Alpes, j’ai été le premier à organiser une convention en 1993-1994, au château de la Ferrière à Andrézieux. Il y avait Neusky, Gros-Gros de Vichy, Jammy de Arles, une trentaine de tatoueurs au total. Puis une seconde à Saint-Etienne, avec des groupes de musique que j’aimais bien. Ca faisait vivre le tatouage ici, où j’étais encore le seul tatoueur.

Pas de tattoo sans musique et pas de musique sans tattoo ?

C’est d’abord la musique. C’est par elle que je suis arrivé au tattoo.

Quand tu commences, question dessin tu t’en tiens aux flashs envoyés par Spaulding avec son matériel ?

Je dessinais tout le temps. Les flashs de Spaulding étaient tout petits, cela nous obligeait à aller au magasin de photocopies pour les agrandir avant de les personnaliser. J’aimais bien copier pour apprendre. Mais ce que j’aimais moins faire c’est justement ce qui a popularisé le tattoo dans les années 1990 : le tribal. Je préférais le japonais. Très tôt j’ai découvert Horiyoshi III et j’ai halluciné. Le travail d’Horikin également, lui qui était entièrement tatoué et qui avait aussi tatoué sa femme. C’était quelque chose dans les années 1980.

Quelles étaient tes références parmi les illustrateurs de l’époque?

J’ai accroché à fond sur Franck Frazetta quand j’ai vu que je pouvais tatouer ses dessins, comme la pochette du groupe Molly Hatchett. Plus tard il y a eu Boris Valejo… À Lyon, Franck Tattoo adorait ça, il faisait beaucoup d’adaptations de Frazetta à main levée. L’explosion des jeux de rôles dans les années 1990 a aussi ouvert la voie à de nouveaux illustrateurs, dont certains très talentueux comme l’Américain Gérald Brom. Ils apportaient d’autres idées, une certaine fraîcheur. Et puis les gens commençaient à mélanger les pochettes de disque au tatouage traditionnel. Ils étaient plus à l’écoute de ce qu’il était possible de faire. J’avais pas mal de hard-rockeurs - avant que l’on parle de metalleux. Je n’aime pas forcément cette musique mais des groupes comme Iron Maiden ou Megadeth avaient des pochettes de fou que les fans me demandaient de reproduire. Je m’’éclatais à faire ces grosses pièces.

Finalement tu restes à Saint-Etienne ?

Oui, mais pas seulement parce que ça marchait bien question boulot. J’ai tout simplement appris à aimer cette ville, avec son côté prolétaire, simple, convivial. Tu vas dans un bar, les gens te parlent facilement. C’est une ville agréable.

Tu en es finalement devenu le tatoueur historique et comme tu disais, à l’époque c’était un tatoueur par ville. Comment cela s’est passé avec la concurrence?

J’ai commencé à en avoir au début des années 2000. Je me doutais bien qu’il y aurait une évolution mais je ne me doutais pas que ça deviendrait aussi important. Il y a 6-7 ans les tatoueurs ont déboulé de partout. Quand de nouvelles boutiques s’installent, en général ils ne viennent pas me voir. Mais moi, je me présente dans chacune d’elles. Je vois comment ils sont, quelle est leur réaction, s’ils sont sympas. Des fois c’est hypocrite et parfois ils viennent, j’apprécie.

Aujourd’hui, quel regard portes-tu sur l’évolution du tatouage dans ta ville?

C’est un peu comme partout, il y en a pour tout le monde. Je n’arrive même plus à critiquer ceux qui font ça chez eux puisque certains sont plus doués que d’autres avec pignon sur rue. Le tattoo touche tout le monde. Je dirais même que - c’est peut-être méchant- c’est devenu un métier traditionnel, limite un peu beauf et plus trop rock’n’roll. Ca a perdu de son âme. J’ai des pièces de collection rares et j’invite tout le monde à venir les voir mais, en fin de compte, très peu prennent la peine de pousser la porte. Tu ne peux pas parler d’histoire avec eux, certains ne savent même pas monter ou démonter une machine coil. Mais tu me diras, il n’y a plus besoin maintenant.

Que regrettes-tu le plus de ces années passées ?

Les mecs avaient une âme d’artiste -même si je n’aime pas ce mot - ils avaient une culture artistique et s’inspiraient de peintres et d’illustrateurs. Et puis, il fallait vraiment aimer le tatouage puisque ce n’était pas un métier ouvert à tout le monde. Il fallait accepter de te faire rejeter, surtout dans des petites villes comme ici. Beaucoup ne se seraient pas lancés à l’époque où j’ai démarré. Aujourd’hui, certains le font parce qu’ils pensent gagner de l’argent facilement, parce qu’ils veulent être considérés comme des artistes. Moi, j’insiste bien sur le fait que je suis un artisan. Ce que je veux dire c’est que beaucoup frime sans connaître les origines du métier. Mais on vit dans un monde superficiel et moi j’aime les gens discrets, efficaces, qui font ce qu’ils ont à faire.

Tu regrettes ce temps où, en bons artisans, les tatoueurs avaient plus la maîtrise de leur matériel et qu’ils faisaient - par exemple- leurs propres couleurs ?

Je ne regrette pas parce que c’était quand même contraignant et aujourd’hui il y a des couleurs performantes. Mais cela avait aussi son charme et faisait partie du job. On ne se plaignait pas autant que maintenant. On était content de recevoir nos pigments et de faire nos couleurs nous-mêmes - que tu faisais en fait une fois en grande quantité et pour une longue durée -. Mais le truc que les tatoueurs aujourd’hui ne connaissent pas ou peu, c’est la soudure. Il fallait préparer toute ta semaine d’aiguilles – enfin moi je fonctionnais à la semaine-. Je les soudais, je les passais ensuite aux ultra-sons puis je les séchais, avant de les emballer pour les stériliser.

Tu travailles aujourd’hui avec une palette de couleurs retreinte ?

Oui, je reste sur des choses très primaires. Cela permet au moins d’être sûr de leur disponibilité quand certaines apparaissent un jour et disparaissent un autre. Au moins les couleurs de base je les retrouve à chaque fois.

On voit pas mal de réalisme dans ton travail actuellement.

Effectivement, je m’en sors pas trop mal. Je suis revenu à des choses plus basiques, old-school et réalistes, qui tiennent dans le temps.

Tu nous présentes le studio et les personnes avec qui tu travailles aujourd’hui ?

John -Jojo- est avec moi depuis huit ans. C’est un grand passionné qui aime tout ce qui est géométrique, déstructuré, qu’il interprète avec un style bien à lui. C’est un touche à tout qui a fait son apprentissage en même temps que Jess - Martucci, maintenant à Londres-. J’ai eu plusieurs autres personnes entre-temps et puis Gaëtan est arrivé il y a deux ans, plutôt versé dans le néo-trad. Enfin, Mélanie est là comme apprentie depuis un an et demi. C’est une bonne équipe.

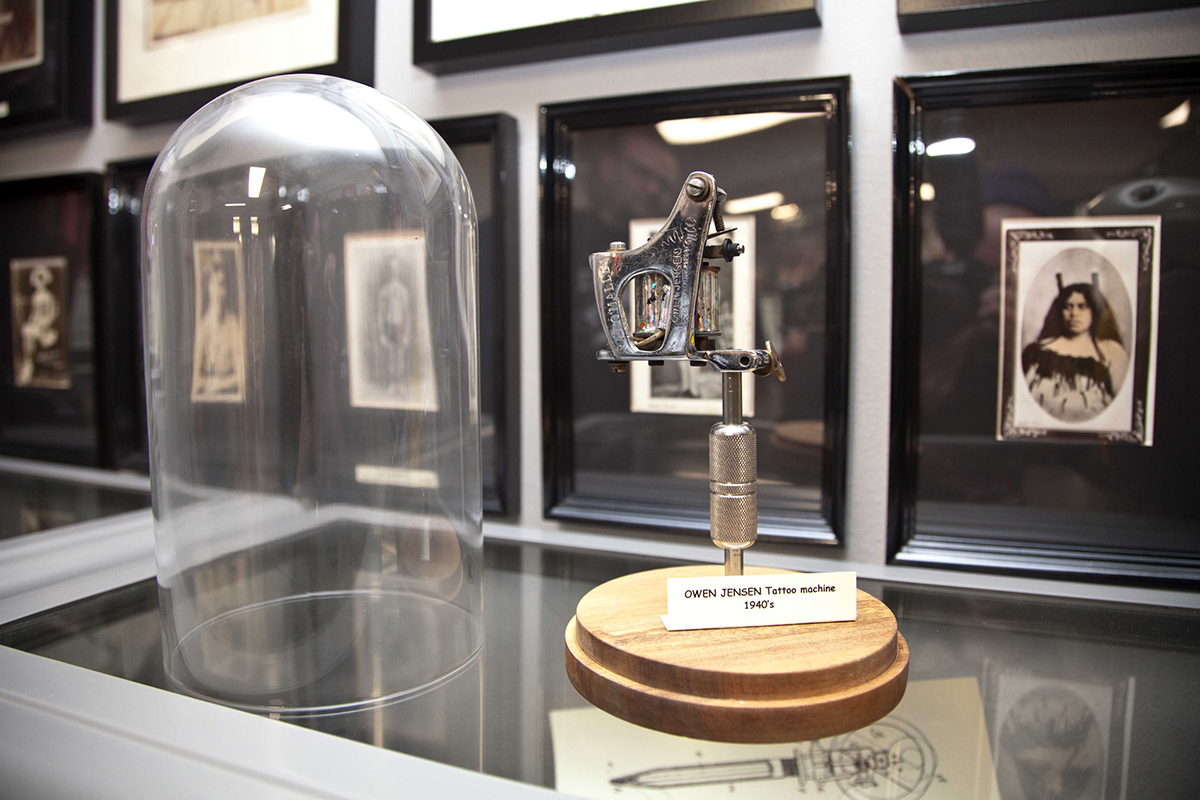

Ce studio, dans lequel tu es installé depuis trois ans, est aussi un musée du tatouage. Tu y exposes une partie de ta collection d’objets liés à son Histoire. Peux-tu nous en parler?

J’ai eu envie d’en faire profiter d’autres gens. Et faire un musée sur le tatouage dans un studio cela faisait partie du truc, de nombreux tatoueurs l’ont fait avant moi. C’est une façon de donner un peu d’âme à ma boutique et d’échanger avec les curieux qui viennent.

Où commence cette collection ?

Dès le début du tatouage j’ai été obligé de m’intéresser à son histoire puisque les tatoueurs qui amenaient le tattoo en faisaient parti : Bob Roberts, Lyle Tuttle, Jack Rudy, Brian Everett, Ed Hardy, etc., c’est l’Histoire du tattoo américain. Ensuite il y a les plus anciens et avant de boire du rhum Sailor Jerry je savais déjà qui il était. Dans les années 1990 et 2000, j’étais à fond dans le boulot et pendant 15-20 ans j’ai pris un peu de distance avec cet aspect historique. Je m’y suis remis quand j’ai réalisé la valeur du matos que j’avais, comme ma première machine de chez Spaulding, les livres que j’avais collectés, quelques hakata dolls (poupées japonaises peintes en céramique)... De nouvelles publications historiques sont aussi sorties et m’ont éclairé sur ce qui s’était passé. Cela m’a remis dedans et je me suis dit pourquoi pas faire une petite collection. Cela m’a vite passionné. J’ai découvert des choses, c’était encore possible de faire des bonnes affaires à l’époque.

Quelles sont tes pièces préférées ?

Ma bécane d’Owen Jensen ; un kit de Détroit des années 1930 dont je n’arrive pas à identifier clairement l’origine ; j’ai un kit aussi de Chicago avec transformateur sur support bois, pédale et machines ainsi qu’un kit rotatif portable à pile – c’est carrément la première machine rotative à pile vendue par les frères Moskowitz de New-York fin des années 1970 début 1980. Il y a aussi mon petit dessin de Sailor Jerry, avec l’acetate et la carte de visite ; c’est symbolique mais c’est chouette. J’ai enfin une photo de 1944 signée par Charlie Wagner (tatoueur de New-York du début 20e) lui-même. Elle est tirée d’une série que je voyais partout, mais aujourd’hui j’ai maintenant un original. Ça fait plaisir. Et puis j’ai des photographies albuminées originales de tatoués japonais, c’est tellement beau !

Y a-t-il une pièce qui manque à ta collection ?

Celle que j’aimerais acquérir, comme beaucoup, c’est la machine originale à tatouer d’Edison (à partir de laquelle sera brevetée la première machine électrique à tatoueur en 1891 par Samuel O’Reilly). Pour l’instant, je n’ai qu’une copie, faite par de jeunes Russes. + IG : @philsharks Sharsk’s Tattoo 33 Rue de la Résistance, 42000 Saint-Étienne www.sharkstattoo.com