Décédé en 2017 à l’âge de 88 ans, Horihide était une légende de l’irezumi. Originaire de la ville de Yokosuka, à côté de Tokyo, le Japonais avait embrassé la profession à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le Japon dévasté et sans avenir, la base de la marine impériale occupée par les forces américaines avec sa clientèle de soldats yankees apparut comme une opportunité à saisir. Passé progressivement des pin-ups à l’iconographie japonaise, Horihide a poursuivi toute sa vie, avec une détermination inébranlable, sa recherche pour la maîtrise de l’art.

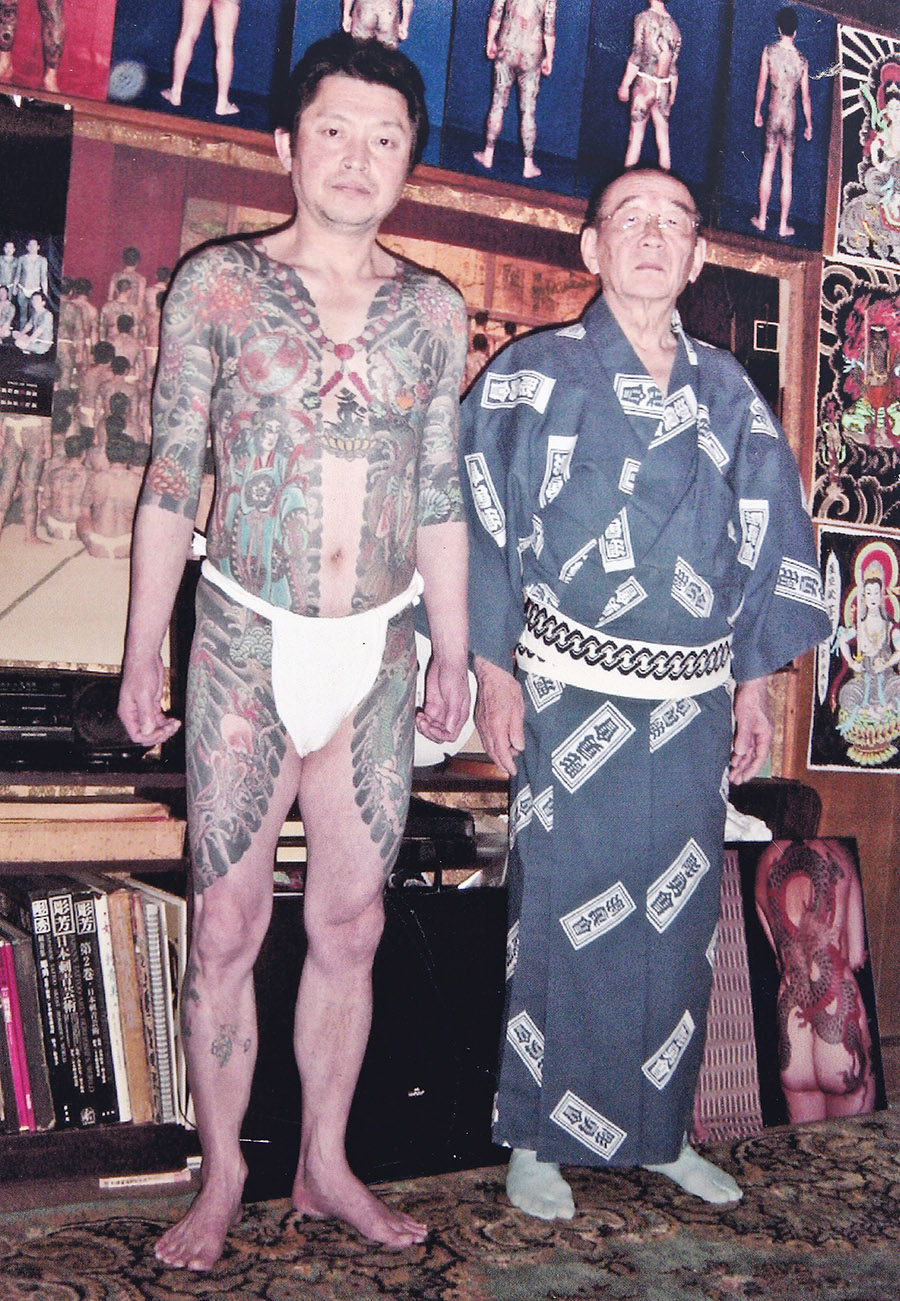

Combien de tatoueurs peuvent prétendre avoir exercé professionnellement pendant plus de 60 ans et fait preuve d’une telle constance dans la qualité de leur travail? En 2016, lors de ma dernière visite, Horihide montrait encore un amour de l’art exceptionnel. Tous les jours, il dessinait dans le petit studio aménagé à côté de sa maison à Yokosuka. Sur de grandes feuilles de papier, il répétait inlassablement des motifs qu’il avait reproduit toute sa vie sur les corps de ses clients. A 87 ans, il cherchait encore et encore la vérité des formes, des gestes et des expressions, de nouvelles compositions. Le trait était fin et élégant, le résultat époustouflant de maîtrise. Les chanceux qui rendaient visite à Horihide en revenaient impressionnés. Ils étaient non seulement séduits par la qualité de ses dessins, mais aussi par sa personnalité. Affable et poli, il dégageait une autorité naturelle qui imposait, malgré son âge avancé. Au cours de nos longs entretiens, j’ai pu apprécier la vivacité de son esprit et la fraîcheur de sa mémoire. Il était ainsi capable de revenir avec une précision étonnante sur les épisodes de sa vie exceptionnelle. Devant cette force de la nature, comment ne pas penser à Hokusaï ? Comme le génie japonais, Horihide a toute sa vie cherché à repousser les limites de son art. Né en 1929, Horihide – de son vrai nom Hideo Kakimoto- nous a quitté au printemps 2017. Il avait 88 ans. L’histoire du tatouage au Japon a perdu l’un de ses grands maîtres. Il restera quoi qu’il en soit dans nos mémoires. RIP sensei.

Dans quelles circonstances avez-vous commencé à tatouer ? J’ai commencé il y a 65 ans, en 1950-51. A l’époque, juste après la 2nde guerre mondiale, il n’y avait pas de travail au Japon mais par contre, il y avait beaucoup de soldats américains. Pendant la guerre du Vietnam et de Corée, les bateaux arrivaient à la base navale de Yokosuka. Les soldats qui en descendaient étaient souvent déjà tatoués, mais ils en voulaient d’autres. Les Américains souffraient. Quand les soldats restaient trop longtemps sur le front, des semaines, ils devenaient fous. Un des moyens qu’ils avaient trouvés pour oublier ce qu’ils avaient vécu était de se faire tatouer, afin de ne plus réfléchir. Comme il n’y avait pas de travail ailleurs à l’époque, je me suis lancé dans la profession. Je devais avoir 20-21 ans.

Comment travailliez-vous? J’étais jeune, je débutais, mais j’étudiais pour m’améliorer. Un jour, un soldat américain est arrivé sur un bateau. Il possédait une machine à tatouer et l’avait emmené avec lui. Comme il avait des problèmes d’argent, il a cherché à la vendre. J’ai aussitôt saisi l’opportunité, emprunté l’argent nécessaire et acheté cette machine. Je ne me souviens plus exactement de la somme que j’ai payée mais aujourd’hui cela pourrait représenter quelque chose comme 500 000 yens (environ 3800 euros), au minimum. Je m’en suis servi dès le lendemain, et comme j’étais jeune je progressais rapidement. A l’époque dans la profession, seul le tatoueur Horigoro II de Tokyo possédait une machine.

Comment cela se passait-il avec les soldats étrangers? Pour un tatoueur, un bateau qui entrait au port c’était l’assurance d’une importante quantité de travail. Ils n’arrivaient pas de façon régulière donc il fallait en profiter quand ils étaient là. Habituellement ils restaient une semaine à quai. Les journées de travail étaient alors harassantes. Je travaillais sans m’arrêter du matin jusqu’au soir. Pendant 12h, je restais assis pour tatouer, sans manger. J’ai tatoué jusqu’à 100 personnes en une seule journée. C’était des petits tatouages, je passais en moyenne 10 minutes par client. Je m’appliquais pour le tracé, je l’étais un peu moins pour le remplissage. Pour m’aider, j’avais deux assistants: un pour négocier en anglais, un autre pour récolter l’argent.

Comment s’est ensuite déroulée votre carrière ? J’ai tatoué les soldats américains jusqu’à la fin de la guerre du Vietnam avec des motifs essentiellement occidentaux. En parallèle je travaillais le style japonais. J’essayais d’apprendre mais les tatoueurs japonais ne montraient pas leurs dessins et ne souhaitaient pas partager leur technique. J’ai fini par avoir des clients japonais et j’ai dû améliorer mon niveau. Je les tatouais le soir, en fin d’après-midi. Jusqu’à ce que je trouve un rythme de croisière : la moitié du mois était consacrée aux étrangers et l’autre à mes clients situés en-dehors de Tokyo pour lesquels je me déplaçais. J’ai fini par en avoir trop et mon planning était complet, j’avais jusqu’à deux ou trois mois de réservation à l’avance. J’ai été occupé comme ça pendant une vingtaine d’années, de l’âge de 30 ans jusqu’à mes 50 ans environ.

Quelles étaient les relations entre tatoueurs à l’époque? Il ne fallait pas compter sur le soutien de la profession. Il n’y avait aucune communication entre les autres tatoueurs, aucun échange d’information. Nous étions tous rivaux. A mon époque, la réputation d’un tatoueur se faisait grâce au bouche à oreille. Pour travailler, chacun trouvait par lui-même ses propres outils, les couleurs et les encres. Afin de constituer ma propre palette j’ai du faire mes propres recherches. J’utilisais des colorants employés dans la peinture japonaise. Pour savoir s’ils étaient adaptés au tatouage je faisais des essais sur mon corps. Certains étaient mauvais pour la santé, provoquait la fièvre, mais je les testais quand même. A l’époque, il y avait de très bons tatoueurs à Tokyo, comme Horiuno II, Horigorô II, Horikin, Yamekuma… Horiuno II faisait le tatouage à la main, il était considéré comme un maestro. Ses tatouages étaient reconnaissables à ses lignes épaisses, on les voyait de loin et il était possible de reconnaître rapidement les motifs. Il était tellement populaire que le personnage d’un tatoueur dans un film de Yakuza réalisé dans les années 50 a été écrit d’après lui.

Les autorités japonaises font pression actuellement sur la profession et un jeune tatoueur (Taiki Masuda) a même porté l’affaire devant la justice. Quelles restrictions avez-vous connues au cours de votre carrière ? Quand l’interdiction. qui pesait sur le tatouage a été levée à la fin de la 2e Guerre Mondiale, tout a changé (Le tatouage a été officiellement interdit au Japon entre 1872 et 1945). Mais certains parmi les policiers n’en avaient pas eu connaissance et une fois j’ai failli me faire arrêter. L’interdiction la plus évidente était relative au tatouage des mineurs. J’ai été arrêté trois fois en dix ans pour cette raison. Sans le savoir je m’étais fait avoir. A chaque fois j’ai payé des amendes dont le montant s’élevait à l’époque à 50 000 yens. Ce n’était pas encore très cher.

Dans quelles circonstances ces arrestations se sont-elles produites ? Mes clients, qui avaient 20 ans –l’âge de la majorité au Japon- avaient été arrêtés précédemment pour d’autres délits. Quand la police les a interrogés, elle s’est aussi intéressée à leurs tatouages. Ils ont répondu les avoir faits plusieurs années plus tôt, quand ils étaient mineurs. Les policiers sont ainsi venus me voir et me demander des comptes. Bien évidemment, quand ces jeunes se sont présentés chez moi, je ne savais pas qu’ils étaient mineurs; il arrive bien souvent que des clients mentent sur leur âge ou présentent des faux papiers. Ensuite j’en ai eu marre et j’ai refusé tous les jeunes qui se présentaient chez moi. De fait, je me suis retrouvé avec une clientèle uniquement composée d’adultes.

Que prévoyait la procédure policière dans ce genre de situation ? La confiscation des outils. Parce que ce sont des éléments constituants de la preuve de l’exercice du tatouage. A ce niveau je dois dire que j’ai plutôt eu de la chance, à la différence d’autres tatoueurs les policiers ne l’ont jamais fait. Dans les faits cependant, les outils sont habituellement rendus.

Avez-vous connu d’autres situations dans lesquelles vous avez eu affaire avec la police? Il est parfois arrivé, que des membres de groupes mafieux racontent n’importe quoi durant leur arrestation aux policiers pour se faire relâcher rapidement. Certains avaient ainsi prétendu que je conservais chez moi des armes, des sabres et des pistolets, faisant de moi quelqu’un de dangereux. Sur la base de témoignages similaires, un jour huit policiers se sont présentés avec un mandat d’arrêt. Avec un détecteur de métaux ils ont fouillé la totalité de mon studio… A leur grande déception ils n’ont rien trouvé d’autres que les objets dont j’avais une possession légale. C’était vrai que j’avais des sabres, et même des armures. Mais pour chacun d’eux j’avais les documents nécessaires.

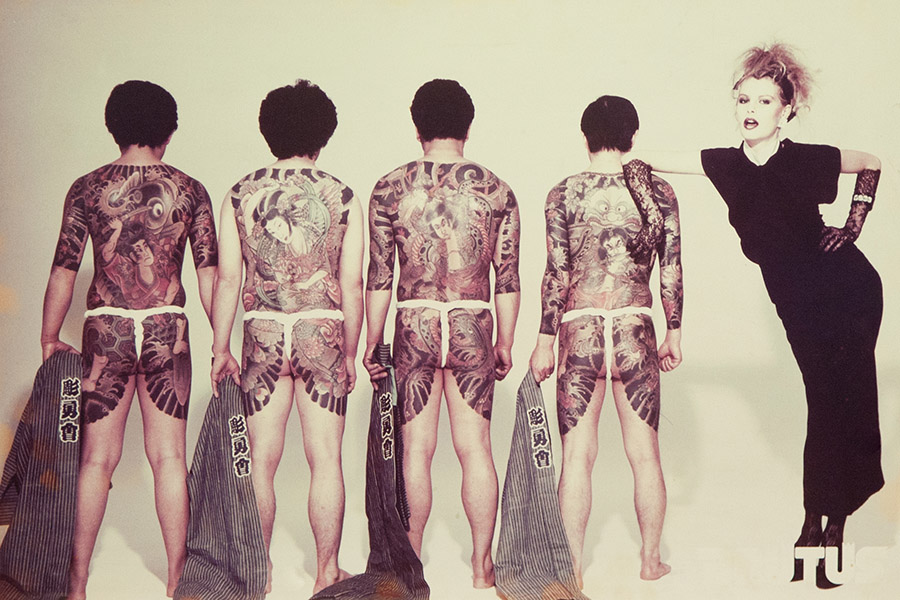

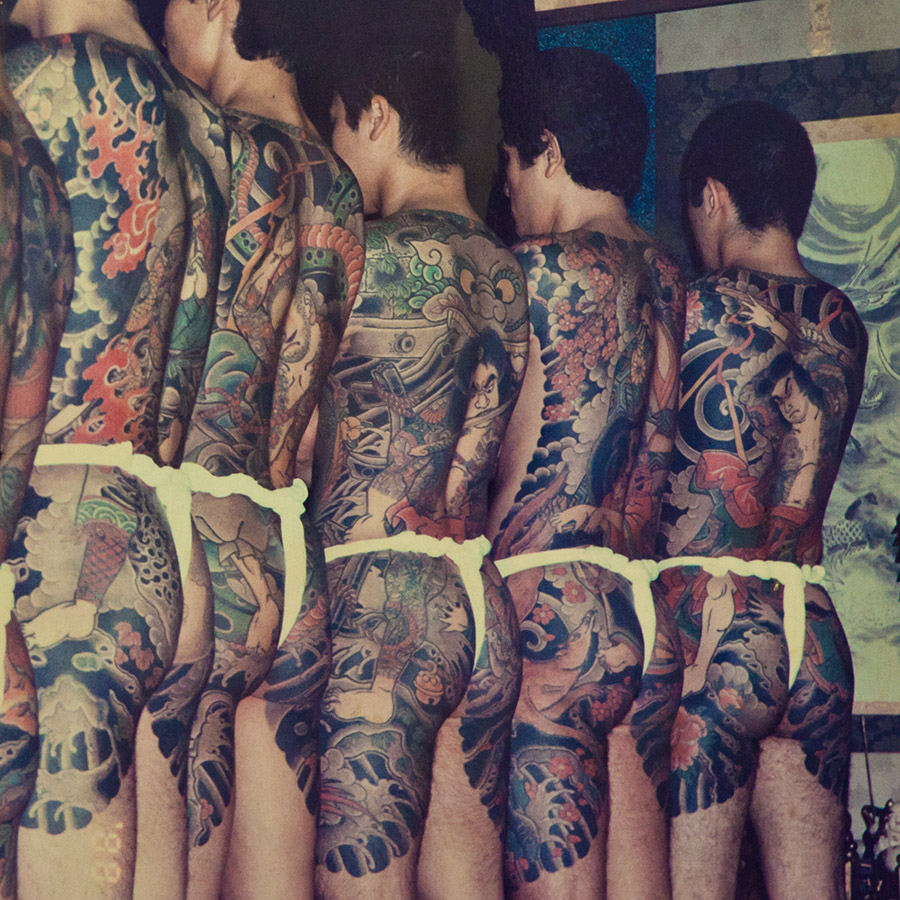

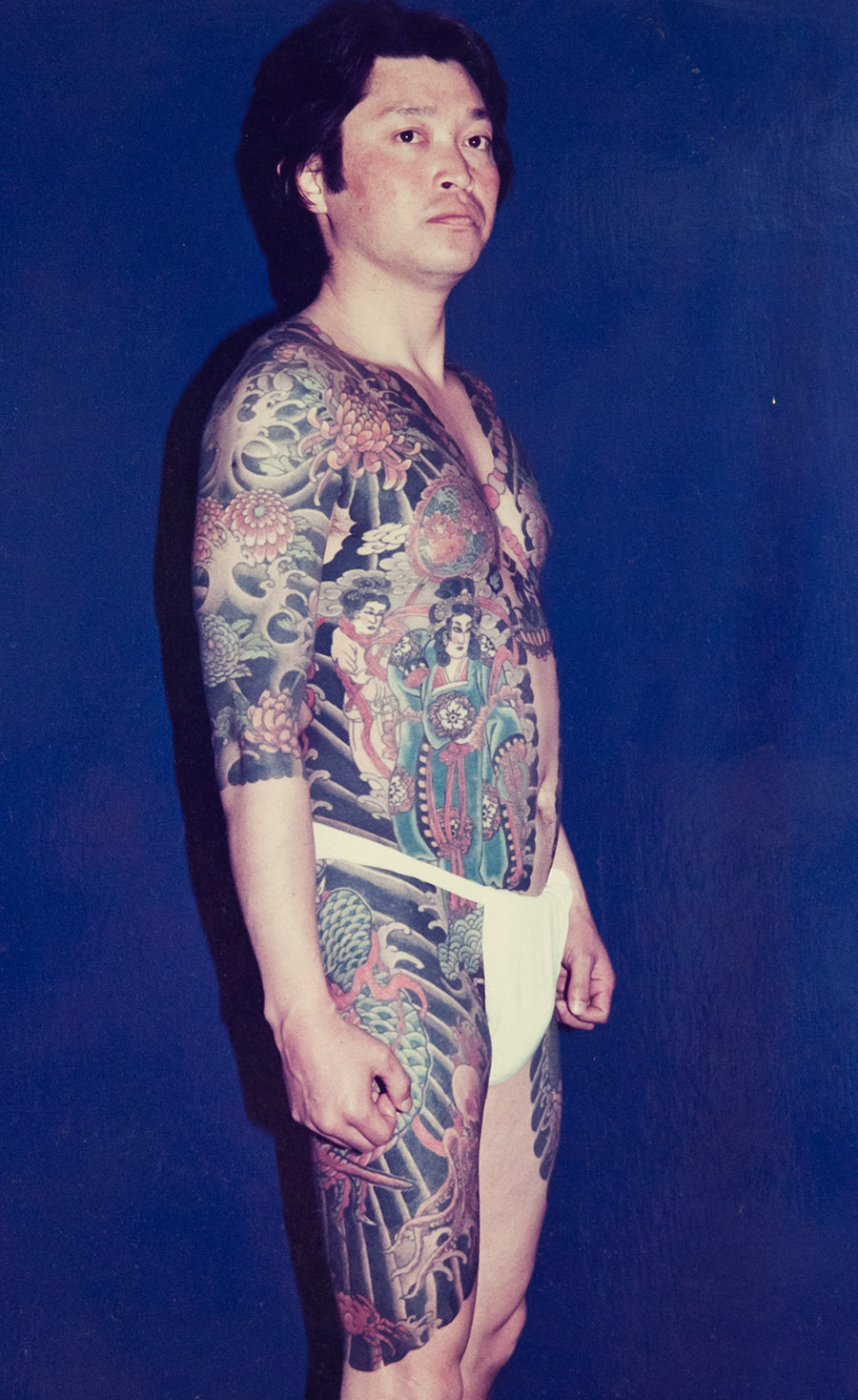

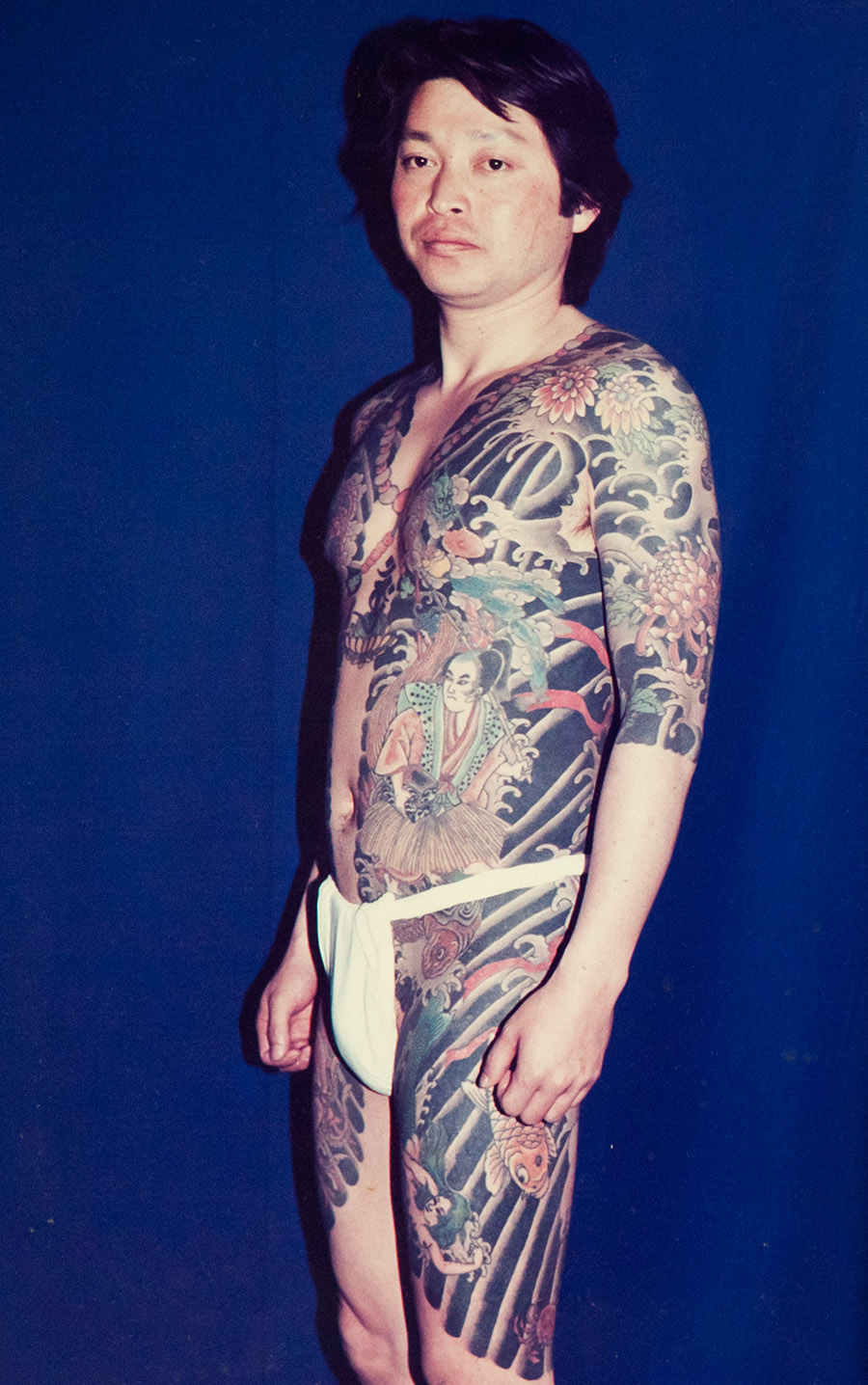

Parmi votre clientèle, vous avez tatoué des yakuza. Comment cela se passait-il avec eux ? Il y a 20-25 ans, je travaillais pour les membres de l’Inagawa-kai (L’une des trois plus grandes organisations criminelles au Japon). A 60 ans, pour le Yamaguchi-gumi (La plus grande organisation criminelle japonaise). J’allais à leur demande dans les villes de Hakata, Kobe, en voiture avec mon assistant. Une fois arrivé, les tatoués m’étaient désignés. Je travaillais 10h par jour sans m’arrêter et sur des périodes pouvant aller jusqu’à 16 jours consécutifs. C’était long et difficile. Habituellement, l’Oyabun -le chef - paie toujours pour le tatouage des membres de son clan, à l’exception de ceux qui peuvent se l’offrir avec leur propre argent, ; généralement des personnes haut placées dans la hiérarchie.

Si l’on regarde l’ensemble de votre carrière, quel pourcentage de votre clientèle les yakuza ont-ils représenté? Moins de 30%. A l’origine les artisans se faisaient tatouer et les yakuza les ont imités. Pendant l’époque d’Edo, les menuisiers, les jardiniers, les hikeshi (pompiers) se faisaient tatouer sur des surfaces visibles. Le tatouage était pour eux une sorte de hobby de luxe. C’est encore le cas aujourd’hui. Ainsi, les personnes sur ces photos (il pointe celles accrochées sur ses murs) sont jardiniers, maçons, maîtres sushi… Cette clientèle constituée de gens ordinaires partage une particularité: ils terminent souvent leurs tatouages ; à l’inverse des yakuza. Aller en prison, quitter le clan, sont autant de raisons pour eux d’arrêter de se faire tatouer. A l’exception des chefs et des autres membres importants, beaucoup de mafieux portent des tatouages inachevés.

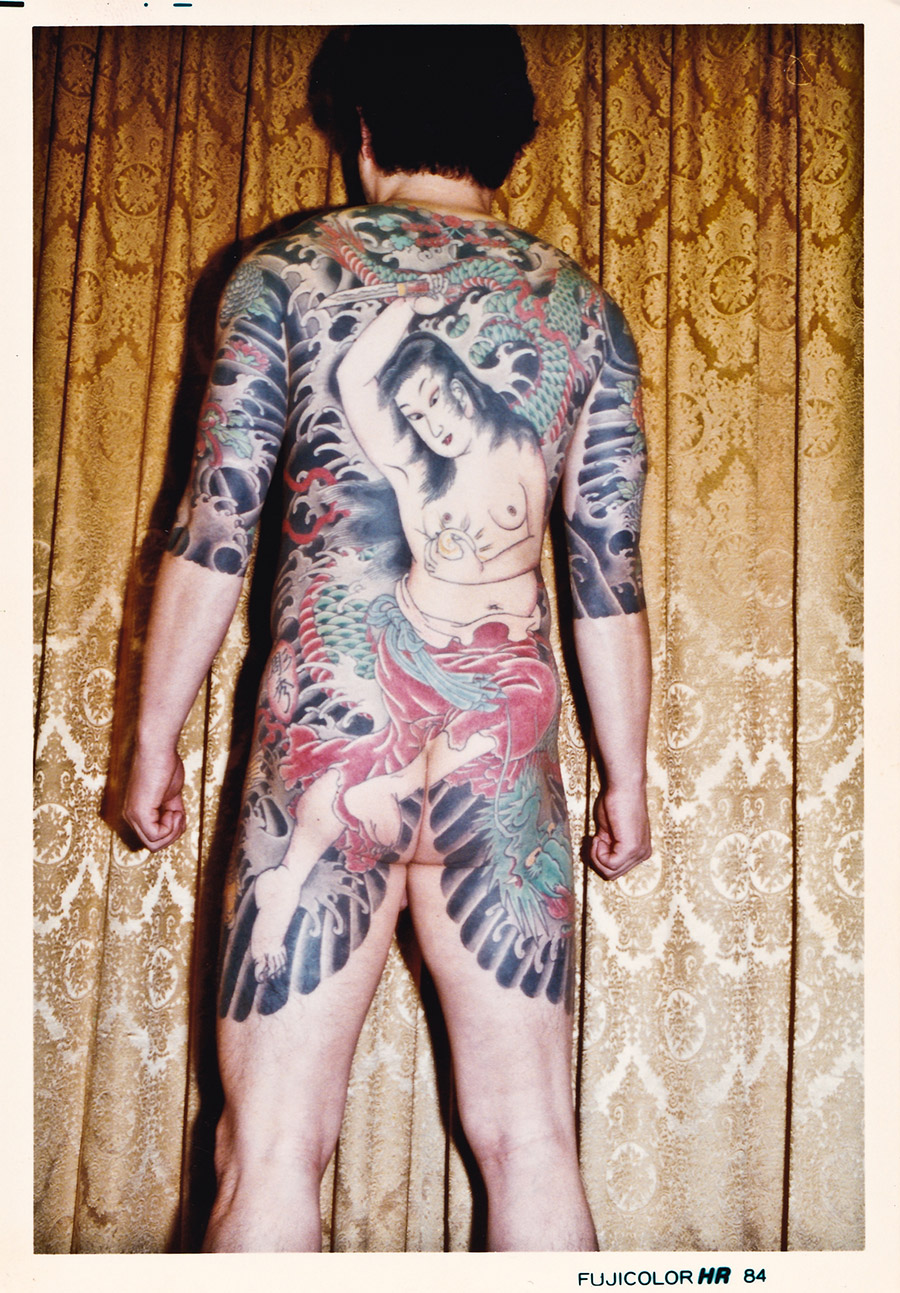

Quel regard avez-vous sur l’évolution du métier aujourd’hui? Les jeunes se contentent de copier les dessins sur des stencils puis de les coller sur le corps avant de le tatouer. Ils se ressemblent tous. A l’inverse, quand on sait dessiner, il est possible d’exprimer différemment le même motif. Chaque tatoueur a sa façon de le faire et les bons tatoueurs savent se servir d’un crayon. Quand on n’est pas sûr, on dessine sur du papier, deux, trois fois. Dans toute ma carrière je n’ai jamais fait une seule création pure. A chaque fois que j’ai fait un dessin sans me référer à une oeuvre du passé, ce n’était pas bon et je l’ai déchiré. Le seul travail dont je suis satisfait est celui pour lequel je me suis référé à celui de Kuniyoshi ou d’autres maîtres comme Hokusai, Bien sûr après l’avoir un peu modifié.

Quand avez-vous arrêté le tatouage ? Je n’ai jamais arrêté. Aujourd’hui encore je continue. J’ai un client qui vient se faire tatouer pendant deux heures tous les dimanche. Il est venu me voir il y a 4 ans pour commencer un body-suit que nous avons du interrompre deux ans plus tard parce qu’il venait de se faire mettre en prison. Nous avons repris le travail à sa sortie. Je n’ai réalisé pour l’instant que 20% de son tatouage intégral. Je ne sais pas jusqu’où nous irons, si nous aurons l’occasion de terminer ou non avant ma mort.

Vous dessinez tous les jours ? Oui et je pense que je continue de progresser. Quand j’étais plus jeune j’ai appris qu’un peintre pouvait poursuivre son art jusqu’à l’âge de 90 ans, je me demandais si cela était vraiment possible. Mais maintenant, je comprends que même si l’on vieillit, on continue, malgré tout, de progresser. C’est vrai que je n’ai plus autant de force que lorsque j’étais jeune mais je continue de m’améliorer en terme de technique et de sensibilité. Je dessine beaucoup mieux qu’avant.

Vous pouvez trouver une édition de ses dessins dans un livre édité là: https://www.tattoolifestore.com/tattoo-books-collection/horihide-by-horihide.html