Brillant illustrateur, connu pour revisiter avec modernité la culture de l’ukiyo-e, Mitomo Horihiro officie depuis quelques années derrière les aiguilles au studio Three Tides, entre Tokyo et Osaka. Très attaché à l’idée de renouer avec l’authenticité purement japonaise du wabori, le jeune tatoueur opère ainsi un retour aux sources radical. Il travaille non seulement entièrement à la main mais s’inspire aussi de façon inédite des œuvres des maîtres fondateurs Horiuno I et Horiuno II .

Le tatouage japonais est connu sous des noms différents (irezumi, horimono, shisei…), chacun portant avec lui un sens particulier. Vous préférez celui de wabori, pourquoi?

A l’origine, on l’appelait plutôt horimono. Mais avec l’arrivée du tatouage occidental et afin de le distinguer du japonais, on a commencé à utiliser le terme de wabori. Pour moi c’est un irezumi né au Japon et qui consiste à tatouer à la main après le dessin du motif sur le corps. Il connaît une certaine popularité vers la fin de la période d’Edo (1603-1868) et le début de l’ère Meiji (1868-1912). Il dure jusqu’à la fin de l’ère Taisho (1912-1926), jusqu’à ce que les tatoueurs commencent à utiliser la machine introduite de l’étranger. Le rendu n’est pas le même quand le tatouage est réalisé avec celle-ci. C’est un peu la même différence entre un stylo Bic et un pinceau. Avec un stylo il est possible de réaliser un tracé droit ; avec un pinceau les variations d’épaisseur procurent un « goût » - ce qu’on appelle aji au Japon - différent. Qu’entendez-vous par cette notion de « goût »? C’est un terme que l’on utilise aussi pour la nourriture au Japon. Dans le cas des images, quand elles sont réalisées avec une machine, elles sont linéaires; tout y est homogène et plat, sans originalité. A l’inverse, celles produites à la main sont toutes différentes, chacune ayant des nuances qui lui sont propres. Elles ont ce « goût », elles ont du aji. Prenons par exemple les images que je dessine. Je n’utilise pas de stylo mais un hude, un pinceau que je trempe dans l’encre. Les lignes que je trace sur le papier sont irrégulières, celles-ci lui donnent une personnalité. C’est pareil pour le tatouage. C’est pour ça que je veux dessiner directement sur le corps et ne pas utiliser de stencils -pour moi, c’est de la copie. Elles ont alors plus de « goût ». Le free-hand a aussi l’avantage de faciliter les modifications nécessaires à l’adaptation du dessin aux spécificités de la morphologie du corps.

Vous n’avez pas toujours travaillé à la main, vous avez notamment commencé à tatouer à la machine. Comment avez-vous développé votre appréciation du « goût » ?

Un jour j’ai pris conscience qu’il y avait une différence entre le wabori ancien et ce que je faisais. Je ne pouvais pas vraiment la pointer avec exactitude mais je savais qu’elle était là. A l’occasion d’un voyage à New-York, j’ai eu la chance de rencontrer le tatoueur japonais Horizakura, de la famille Horitoshi de Tokyo. Il avait appris le tatouage d’une manière peu conventionnelle : il se servait de la machine pour la réalisation des tracés et de la technique japonaise manuelle –tebori- à la main pour effectuer les remplissages. En regardant attentivement le résultat de son travail, les couleurs de ses tatouages me sont apparues beaucoup plus vives. C’était une évidence: je devais moi aussi utiliser cette technique.

Comment s’est fait cet apprentissage ?

J’ai appris un peu en regardant Shinji (Horizakura) travailler, puis, à mon retour au Japon, j’ai étudié par moi-même. C’est un processus qui m’est familier, je l’avais déjà expérimenté dans le cadre de l’illustration : je suis totalement autodidacte. Cela ne m’inquiétait donc pas vraiment. J’ai bien pensé aller voir un maître pour suivre son enseignement mais, après quelques recherches, j’ai réalisé que les artistes que j’admirais le plus et auprès de qui j’aurais vraiment souhaité apprendre, étaient morts. Qui sont-ils ? Il y a deux livres incontournables traitant du sujet du tatouage au Japon: Bunshin Hyakushi et Irezumi Taikan. Ils montrent le travail d’anciens tatoueurs actifs pendant les périodes Meiji et Taisho, à l’exemple de Horiuno I (1842-1927). Quand j’ai vu ses dessins j’ai d’abord pensé qu’ils étaient un peu enfantins, trop simples, minimalistes ; ils ne m’intéressaient finalement pas beaucoup. J’aime pourtant le style ukiyo-e, mais quand celui-ci est plus mature, plus détaillé… Progressivement, j’ai compris leur véritable nature. Ces dessins étaient délibérément épurés, simplifiés, afin de correspondre aux exigences du travail du tatouage à la main. Ils avaient été faits dans le but d’être tatoués. Il faut bien comprendre qu’il n’est pas possible de produire un travail trop détaillé avec le tebori. Horinuo I, mais aussi Horiuno II (1877- 1958), montraient ainsi leur capacité à se concentrer sur l’essentiel. Leurs dessins devenaient alors des références à partir desquelles je pouvais apprendre, avant de les copier. Depuis un an, je me consacre exclusivement à l’étude du travail de Horiuno I & II.

Quelle importance ces tatoueurs ont-ils dans l’histoire du tatouage au Japon ?

En se référant aux archives disponibles, et s’il fallait faire une pyramide, Horiuno I serait au sommet. Lui-même était influencé par d’autres maîtres de l’époque -Horikane et Horiiwa- mais on ne trouve plus d’archives sur ces tatoueurs. En terme de valeur Horiuno I occuperait donc la position la plus haute. Ce que l’on sait c’est qu’il était à l’époque le tatoueur le plus connu dans la ville d’Edo (l’ancienne Tokyo), ville dont il était originaire - il est né dans le quartier de Kanda (quartier populaire de Tokyo). On peut trouver des archives plus anciennes qu’Horiuno I, mais ce sont des photos colorées ou retouchées ; c’est difficile de se faire une idée exacte du rendu de l’époque. Horiuno II occupe une place très élevée dans cette pyramide ; et dans cette famille, aucun n’utilisait la machine.

Quel objectif poursuivez-vous en vous inspirant du travail de ces deux tatoueurs?

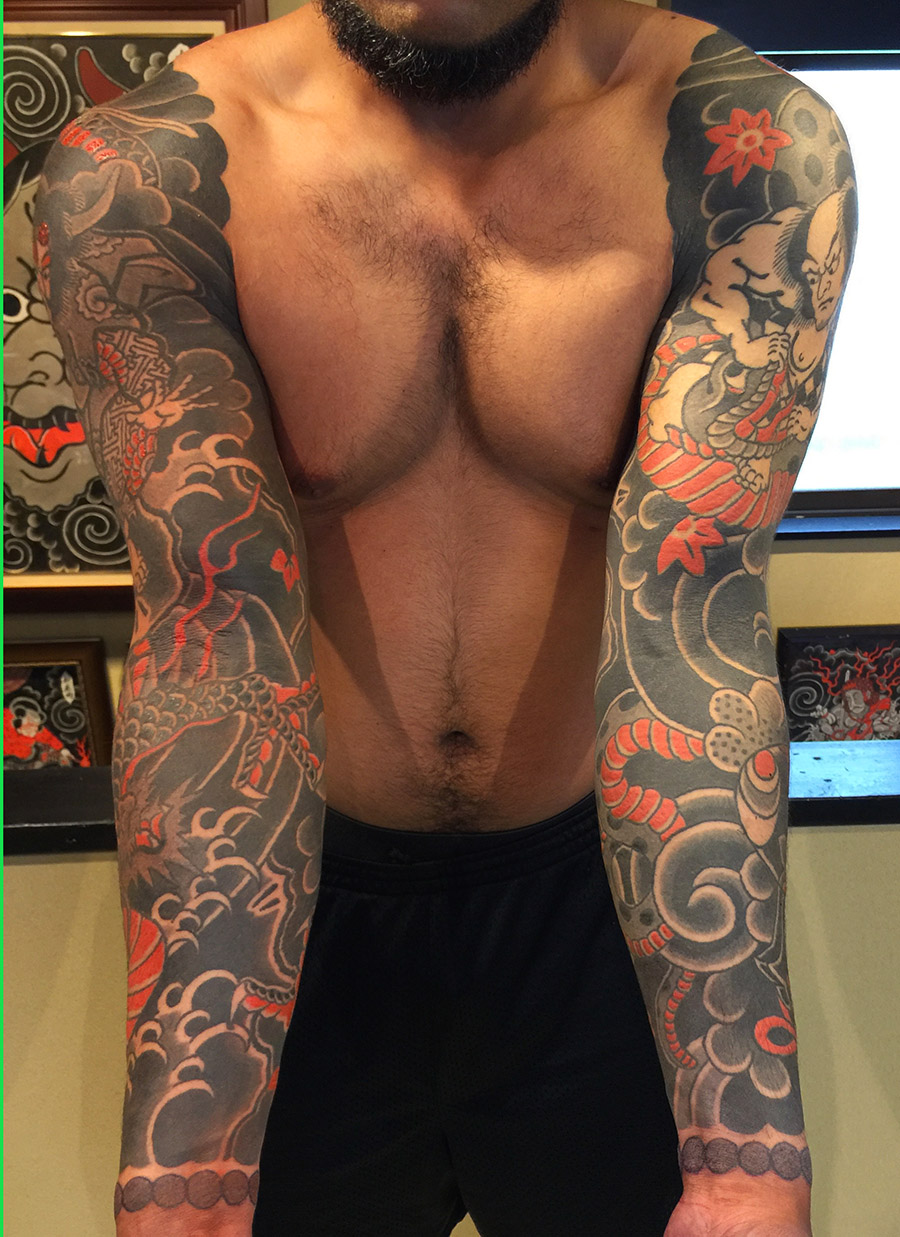

Je souhaite réaliser un tatouage encore meilleur. Je veux utiliser leur style, le protéger, renforcer ses points forts ; mais aussi « innover » et ainsi les dépasser. Je ne sais pas encore à quoi il va ressembler, je n’ai pas encore une vision claire de cet objectif mais je suis toujours en train d’apprendre, d’évoluer. Je prends ce qu’il me plait le plus chez l’un et chez l’autre. Quels sont les points forts du travail de ces deux tatoueurs ? J’aime leurs fonds. Ils sont pleins, sans bokashi (dégradés). C’est particulièrement vrai chez Horiuno I ; tardivement, Horiuno II adoptera des dégradés très légers. Ces fonds noirs font ressortir de façon très vive le sujet principal en couleur. L’image gagne ainsi en lisibilité, en comparaison avec les tatouages qui utilisent beaucoup de dégradés. Le regard n’est plus sollicité en même temps à plusieurs endroits. Et puis les compositions restent équilibrées, j’aime cette balance. Selon moi, Horiuno I est un meilleur dessinateur. Je préfère en tout cas son style, plus dur, moins pop que le second. Ce dernier manque parfois aussi de constance ; elle s’explique en partie par son manque d’expérience. Horiuno II avait 45 ans quand il a débuté dans le métier, alors qu’Horiuno I était dans sa vingtaine. Sa carrière s’étend sur une période de plus de 50 ans. C’est une très grande inspiration pour moi.

Vos illustrations prouvent votre talent dans l’utilisation des couleurs. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en passant à un style de tatouage aussi radical ?

Traditionnellement, seules deux couleurs étaient utilisées pour le tatouage : le noir et le rouge. J’avais tendance à faire sur la peau ce que je faisais en illustration. Mais le rendu des couleurs ne me satisfaisait pas, elles ne ressortaient pas autant que je le souhaitais. Alors progressivement j’ai dissocié les deux. Quand il y a trop de couleurs, le message perd de sa force. J’ai donc progressivement réduit ma palette. En tant qu’illustrateur vous intégrez des éléments modernes au style ukiyo-e dans vos images, souhaitez-vous faire quelque chose de comparable dans le wabori ? Je déteste introduire des motifs modernes dans le tatouage donc on peut dire que l’iconographie classique du wabori est figée. Je trouve ça cool. Dans un entretien qu’il donne, Horiuno I dit qu’il ne fait pas de représentations de choses atroces ou effrayantes, comme les fantômes ; par conséquent je ne le fais pas non plus et je considère qu’il n’y en a pas dans le wabori. Les ressources documentaires sur ces tatoueurs sont limitées mais j’essaie de dépasser mes compétences et développer mes connaissances. On sait par exemple que d’après des cahiers d’esquisses d’Horiuno I, et même si je n’ai pas accès au contenu de ces pages, les dessins ont été réalisés à partir des estampes de Tsukioka Yoshitoshi (l’un des plus célèbres artistes de l’estampe) du Suikoden (roman chinois populaire illustré par les artistes de l’ukiyo-e). Je peux donc supposer qu’il a fait d’autres dessins de cette série et ainsi les introduire dans mon tatouage.

Ces tatoueurs avaient un rapport différent aux outils, ils les confectionnaient eux-mêmes.

Je fais comme eux et j’essaie d’utiliser le même matériel. C’est une des particularités de mon travail. J’utilise des nomi -les « baguettes » auxquelles sont fixées les aiguilles- aussi long que ceux de Horiuno II. Je mélange mes pigments moi-même et développe ainsi mes propres petits secrets de fabrication. J’utilise aussi des aiguilles anciennes, elles ont au minimum une cinquantaine d’années. Elles sont plus longues que celles utilisées pour la machine, et sont identiques à celles utilisées par Horiuno. Je les affute moi-même, quelque chose que je suis probablement le seul à faire. Par contre, la manière dont elles sont montées doit être différente. C’était le secret des artistes, il y a très peu d’informations disponibles sur les outils. Mais même avec peu d’éléments il est toujours possible de supposer. Quelle importance ce processus a-t-il pour vous? C’est une question de fierté. En ce qui concerne le wabori, il « faut » faire les choses soi-même. Créer son propre matériel, travailler à la main, ça c’est le wabori. Si vous utilisez de l’encre qui vient de l’étranger et non de l’encre que vous avez faite vous-même, ce n’est plus du wabori. C’est une question de passion, de cœur. CONTACT : IG : @horihiro_mitomo https://www.hiroshihirakawa.com http://www.threetidestattoo.com