A l’occasion de la première rétrospective solo consacrée à un tatoueur qui ouvre ce mois (juillet2019) , il est bon d’entendre à nouveau les paroles d’Ed Hardy. Véritable légende vivante du tatouage et bien que retiré de la profession, c’est toujours avec la même verve qu’il retrace les différents épisodes qui ont construit le mythe californien, aujourd’hui reconnu par le Musée des beaux-arts De Young de San Francisco.

Quand avez-vous arrêté de tatouer Ed ?

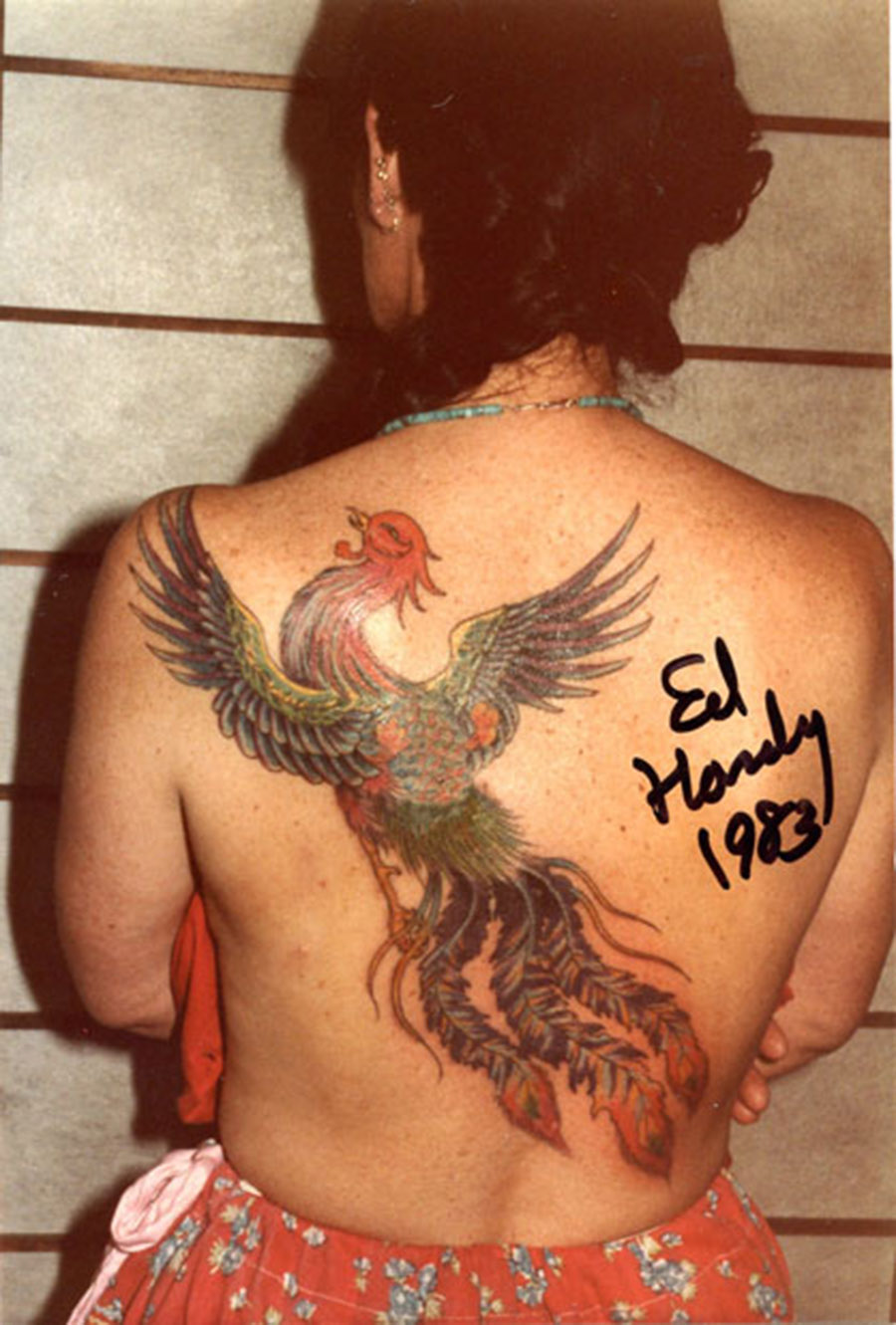

En 2008. Mary Joy (tatoueuse à Tattoo City) a mon dernier tatouage, un phenix. On vient toujours me voir à ce sujet, c’est très flatteur, mais je réponds généralement: « J’étais là suffisamment longtemps, vous auriez pu m’appeler alors ». Il y a quelques années, les gens me disaient: « Vous êtes le seul à pouvoir le faire ! ». Mais aujourd’hui ? Non, il y a des milliers de tatoueurs qui peuvent le faire.

Depuis l’époque durant laquelle vous étiez encore en activité, le monde du tatouage a considérablement changé. Ressemble-t-il à celui dont vous aviez rêvé il y a plus de 20 ans ?

Il est bien au-delà de celui que j’aurais pu imaginer ! A l’origine je me disais : « Oh, ce serait chouette s’ils voulaient tous un tatouage dans le style japonais », parce que c’était ce que je voulais faire, c’était mon grand challenge. Je suis stupéfait par la qualité du travail produit aujourd’hui dans le tatouage contemporain ainsi que par la rapidité avec laquelle c‘est arrivé. La sophistication ainsi que l’intelligence avec lesquelles travaillent les tatoueurs aujourd’hui est époustouflante. Je suis tellement content de ne pas avoir à rivaliser avec eux ! (rires) Enfin, le tatouage est devenu une option culturelle. C’était ma croisade, vraiment. Que le tatouage soit regardé à l’époque avec autant de mépris me paraissait d’autant plus injuste qu’il y avait tous ces débats autour de l’égalité raciale, du genre… Mais les gens en avaient peur. Puis je me suis dit que mon investissement à ce niveau était terminé et que j’aimerais prendre du recul, me consacrer à mon art et participer à quelques expositions. J’ai gagné ce droit après avoir tatoué toutes ces années et je ne ressens aucun malaise aujourd’hui à ne plus tatouer. Je suis vraiment retraité du tatouage.

A l’époque éprouviez-vous de la frustration à ne pas avoir le temps de vous consacrer à vos créations personnelles ?

Pas vraiment, j’y pensais souvent mais j’étais totalement absorbé par le tatouage, j’étais arrivé à un tel niveau d’exigence pour satisfaire les souhaits de mes clients et en particulier lorsqu’il s’agissait de grandes pièces épiques. Je faisais aussi beaucoup de tatouages dans le style japonais, que j’aimais tellement. Et puis je buvais beaucoup, donc dans mon temps libre j’étais pété (rires). Cela se passait à peu près de cette façon : je travaillais très dur, puis je prenais une ligne de cocaïne tracée sur un miroir, je fumais un joint, buvais six canettes de bières, et voilà. C’est comme ça que j’ai vécu ! Mais il faut préciser que je n’ai jamais tatoué après avoir pris quoi que ce soit.

Connecter avec votre art personnel a-t-il été difficile?

Je ne savais pas quoi faire, j’étais terrifié quand j’ai réalisé à quel point j’étais devenu dépendant des idées suggérées par mes clients, car ils apportaient le contenu avec eux. Le sujet mais parfois aussi le traitement visuel, certains l’avaient déjà en tête. Quelques-unes des premières pièces que j’ai faites étaient très abstraites, des choses que l’on n’avait jamais vues jusque-là dans le tatouage et à l’origine ce sont des idées apportées par les clients. Toutes ces choses fantastiques m’ont ouvert à tellement d’autres perspectives…

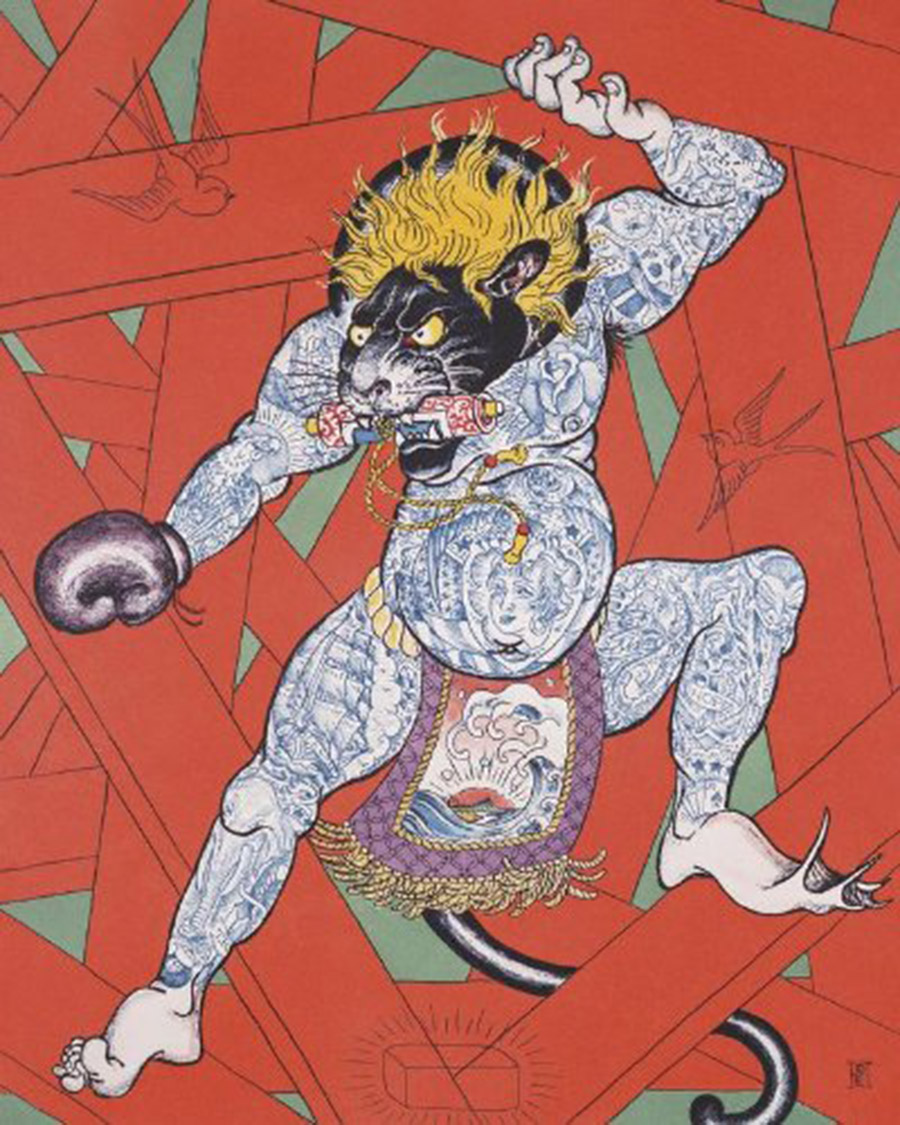

Le tatouage est toujours très présent dans vos peintures, comment l’expliquez-vous?

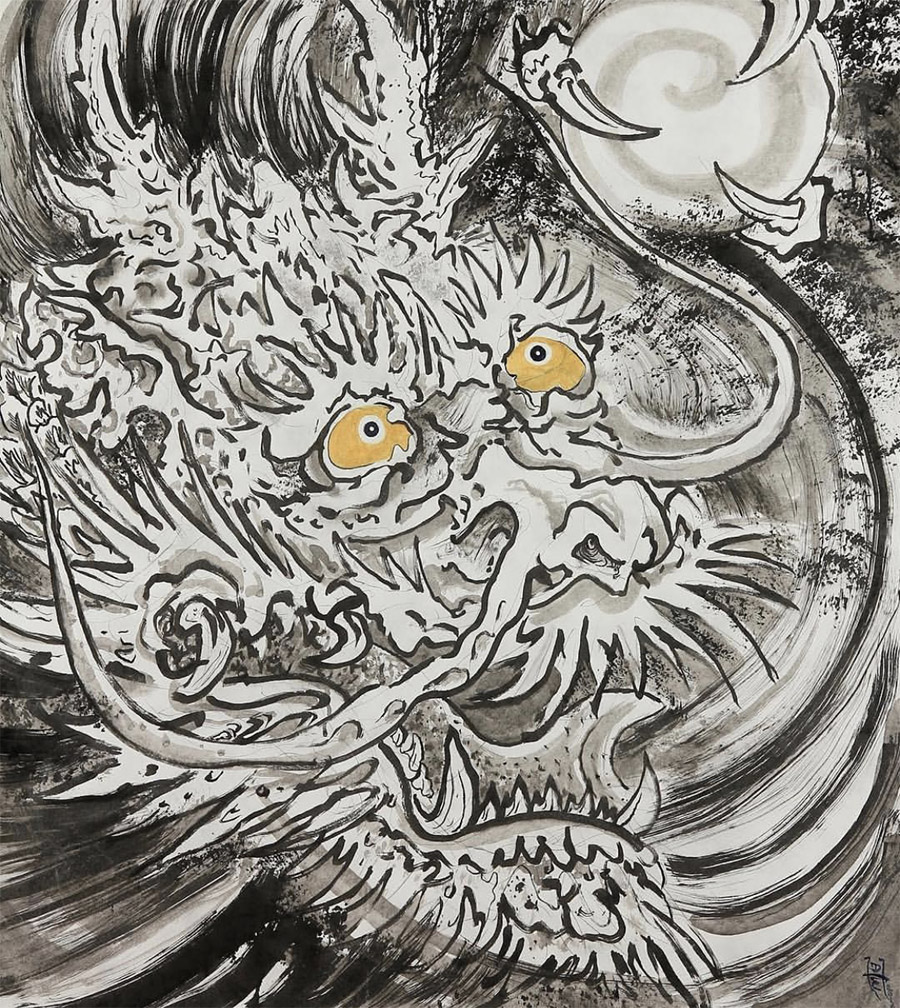

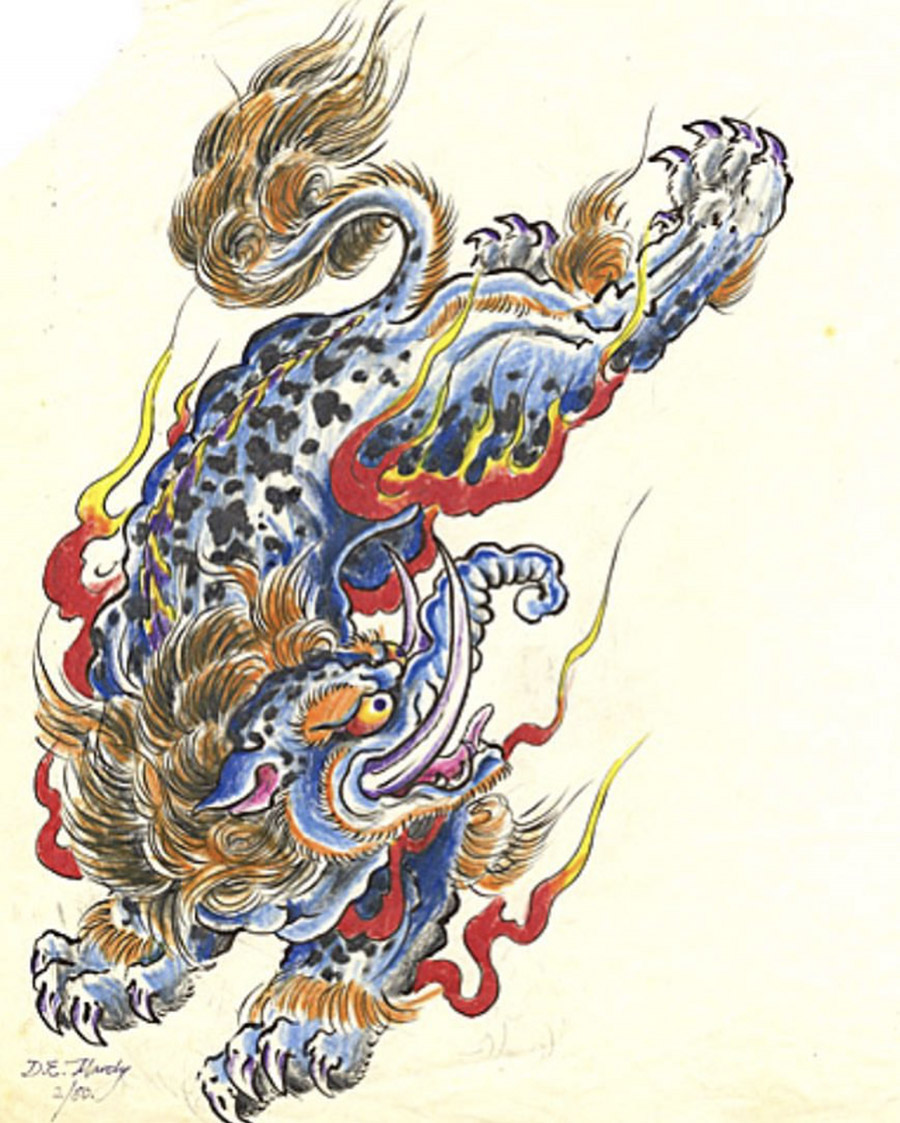

Quand j’ai déménagé à Honolulu, j’ai eu le temps de réfléchir clairement à l’art que je souhaitais faire. En même temps je m’étais imposé une règle : « Cela ne doit ni fonctionner comme un tatouage, ni utiliser aucune référence à celui-ci ». Cela m’a désespéré. Que pouvais-je bien faire ? J’ai commencé des peintures avec des représentations de gorilles et puis je me suis dit: « C’est stupide, c’est une limitation, cela fait partie de ma vie et cela peut être n’importe quoi ». J’ai alors travaillé de façon totalement libre et inconsciente, sans aucun planning en tête, sur des dessins à l’acquarelle, manipulant le pinceau et laissant les choses arriver. J’ai une mémoire musculaire héritée des milliers de dessins que j’ai réalisés et naturellement ces motifs sont remontés. C’était intéressant de voir que tous ces mouvemenst et ces formes faisaient partie de moi et de mon inconscient. C’était une libération personnelle. Puis j’ai commencé à mélanger et reconfigurer cette imagerie classique du tatouage américain. Pour moi c’est un peu comme composer une chanson, écrire un livre, je peux prendre des éléments épars et les associer de façon à les détourner. C’est une sorte de poésie visuelle, connecter ces choses produit une œuvre nouvelle et inédite. Aujourd’hui, cela me rend heureux. En fin de compte, je pense que le sujet est une excuse pour amener quelqu’un à apprécier des choses qui ne peuvent être quantifiées ; il est difficile de décrire l’impact que peuvent avoir sur nous les arts visuels, n’est-ce pas ? J’aime l’art sous toutes ses formes, de toutes les cultures, et plus je vieillis plus je suis ouvert aux choses. Tant qu’elles ont un certain magnétisme.

Dans l’interview que vous avez donnée pour le livre Modern Primitives paru en 1989, vous avez dit : « Je peux passer ma vie à y penser parce que le tatouage est en fait un médium et on ne peut pas vraiment le résumer ». Malgré votre retraite, cela semble être toujours le cas ?

Je ne peux pas divorcer du tatouage. Je sais que j’en parlerais jusqu’à la fin de mes jours. Ma femme me dit toujours : « Mon dieu, mais tu es encore en train d’en parler, c’est dingue ! » (rires). Mais oui, c’est vrai.

A l’époque, vous aviez compris que les motifs à tatouer hérités des styles classiques n’étaient plus en phase avec les attentes de l’époque. Comment avez-vous ouvert votre clientèle à de nouvelles idées ?

Cela semblait cohérent d’ouvrir quelque chose d’aussi étriqué que le tatouage. Je pensais avoir l’opportunité de puiser dans des idées intéressantes si j’attirais des gens possédant un état d’esprit alternatif. Et les seules villes avec une population suffisamment importante parmi laquelle j’étais susceptible de trouver un petit pourcentage d’individus sensibles à l’art étaient Los Angeles, New-York et San Francisco. J’ai choisi cette dernière et j’y ai ouvert mon studio Realistic en juin 1974. Cette ville a une histoire tellement longue de culture alternative… les gens sont uniques, à l’écart du reste de la société. Cela explique son impact phénoménal sur le reste du monde et tout particulièrement dans les années 60. Dans les années 70, la société connaissait encore de grands bouleversements. Je ne voulais pas faire de tatouage traditionnel car à l’époque le goût pour le retro n’existait pas. Je me souviens de cette journée passée avec Bob Roberts (tatoueur de Los Angeles aujourd’hui au studio Spotlight Tattoo) qui travaillait avec moi à Realistic, je me vois encore lui répéter : « Nous devons faire des choses totalement uniques ». Puis une jeune punk-rockeuse est entrée ensuite se faire tatouer et Bob lui a fait une grosse panthère noire sur le bras. Je m’en suis aperçu et je lui ai demandé: « C’est ce qu’elle voulait ? » Bob a répondu évasivement, du genre: « Oh, elle voulait quelque chose d’autre… ». J’en ai conclu qu’il lui avait donc tatoué ce qu’il avait en tête. J’étais furieux. Il a protesté : « Ces motifs sont supers, c’est à ça que doivent ressembler des tatouages ! » Bien sûr que je connaissais la puissance de ces designs, ce sont des flashs que j’avais tatoués dans le passé. Bob est un grand artiste et un super tatoueur mais j’étais vraiment en colère. Je lui ai dit : « Tu ne peux pas faire ce que tu veux, c’est tout l’objectif de ce studio ! Tu vas devoir te cogner tout le boulot, découvrir ce qui va leur aller et ensuite le dessiner ! » J’ai ainsi réalisé que j’allais devoir composer avec cette mentalité particulièrement rigide.

Quels étaient vos objectifs?

Je voulais faire réaliser à mes clients qu’ils pouvaient créer quelque chose que personne n’avait jamais vu auparavant, quelque chose qui les représente eux, de façon à ce qu’ils créent ainsi un badge qui évoque leur identité et leur conscience. C’est pour ça que le tatouage renvoie aussi des réactions très négatives, parce qu’il amène avec lui l’idée de mortalité. C’est l’une des plus puissantes formes de marquage du corps que nous avons et, maintenant qu’elle est arrivée à ce tel niveau de développement, je ne pense pas qu’elle va régresser.

Comment procédiez-vous pour élaborer leurs projets avec vos clients?

C’était un vrai challenge. J’avais l’habitude de me voir comme l’un de ces dessinateurs que l’on trouvait autrefois dans les commissariats de police et interviewaient les victimes après un crime: « A quoi ressemblait votre agresseur ? Quelle taille avait-il ? Ces yeux étaient-ils comme ceci ?... ». A partir de ces informations ils réalisaient un portrait-robot qui servirait à l’enquête. Je me voyais faire un peu la même chose : coucher sur papier les idées, vagues ou parfois très spécifiques, que les gens avaient en tête et qu’habituellement ils ne visualisaient pas. J’avais cette capacité à vraiment comprendre ce qu’ils aimaient, ce sentiment qui allait au-delà de la simple image. Une fois fini, quand je leur montrais le dessin et qu’ils me répondaient : « C’est exactement ce que j’avais en tête ! », j’éprouvais une grande satisfaction.

Quelles difficultés rencontriez-vous durant ce processus?

Je dessinais le matin et le soir –je n’étais pas ivre mort tous les soirs (rires). Je pouvais passer beaucoup de temps à chercher et identifier ce qui semblait les intéresser. J’essayais d’aller le un peu plus loin avec le concept qui m’était proposé et de le développer avec mes propres intérêts artistiques. En 1987, il y avait ce client, un physicien du Texas. C’était un grand fan de Richard Wagner, le compositeur de musique classique, obsessionnel même. Il avait ainsi décidé de se faire tatouer un body-suit avec des scènes tirées de « l’Anneau de Nibelung », un cycle de quatre opéras écrit par le compositeur allemand. J’étais particulièrement enthousiaste et jai dit : « Ouah, génial ! » parce que je supposais que compte tenu de la popularité de cette œuvre musicale il devait forcément y en avoir de nombreuses illustrations. J’ai donc accepté, nous avons pris rendez-vous et j’ai commencé à chercher. Je n’ai rien trouvé. Que pouvais-je bien faire ? Je connaissais un peu certaines périodes de l’art classique européen mais je n’avais aucune idée de ce qui pouvait convenir. J’ai finalement mis la main sur un livre avec des dessins représentants les personnages enlacés dans des cordes, les cordes du destin présentes dans l’oeuvre, que j’ai reprises. C’est un super tatouage. Je me suis vraiment éclaté, le client a très bien tenu et il avait aussi un bon sens de l’humour… Mais je dépendais définitivement des idées que l’on me soumettait, des documents que je pouvais trouver pour les utiliser comme références.

Techniquement parlant, quelles étaient les limites à l’époque?

Le nombre de couleurs disponibles, la palette était modeste. Quand j’ai rencontré Zeke Owen pour la première fois, sur la pancarte à l’extérieur de son studio de Seattle il y avait écrit : « Tatouage en 8 couleurs ». C’était un sacré truc à l’époque. Sailor Jerry fut le premier à découvrir le violet approprié au tatouage. C’était un violet très puissant, entouré d’un certain mystère parce que personne d’autre n’avait cette couleur. J’avais bien conscience, avant même de faire du tatouage, que plus la palette dont dispose l’artiste est riche, plus il a de chance de trouver des réponses dans sa recherche créative. Très tôt j’ai commencé à mixer les couleurs afin de créer des nuances et des tons différents. C’est devenu un sujet épineux quand je suis parti au Japon. Chez Oguri san ma tâche consistait à passer derrière lui, une fois qu’il avait effectué les tracés, et faire les remplissages. Un jour j’ai commencé le dos d’un de ses clients avec une couleur que j’avais préparée. Quand il est revenu Oguri san m’a fait remarqué qu’elle n’était pas exactement la même: « Tu ne peux pas changer les couleurs, le client veut qu’elles soient plaines et uniformes. » Et il avait raison. J’avais l’habitude de faire mes couleurs pour des petits tatouages finis en une séance mais pas celle pour des grandes pièces comme ils les faisaient au Japon.

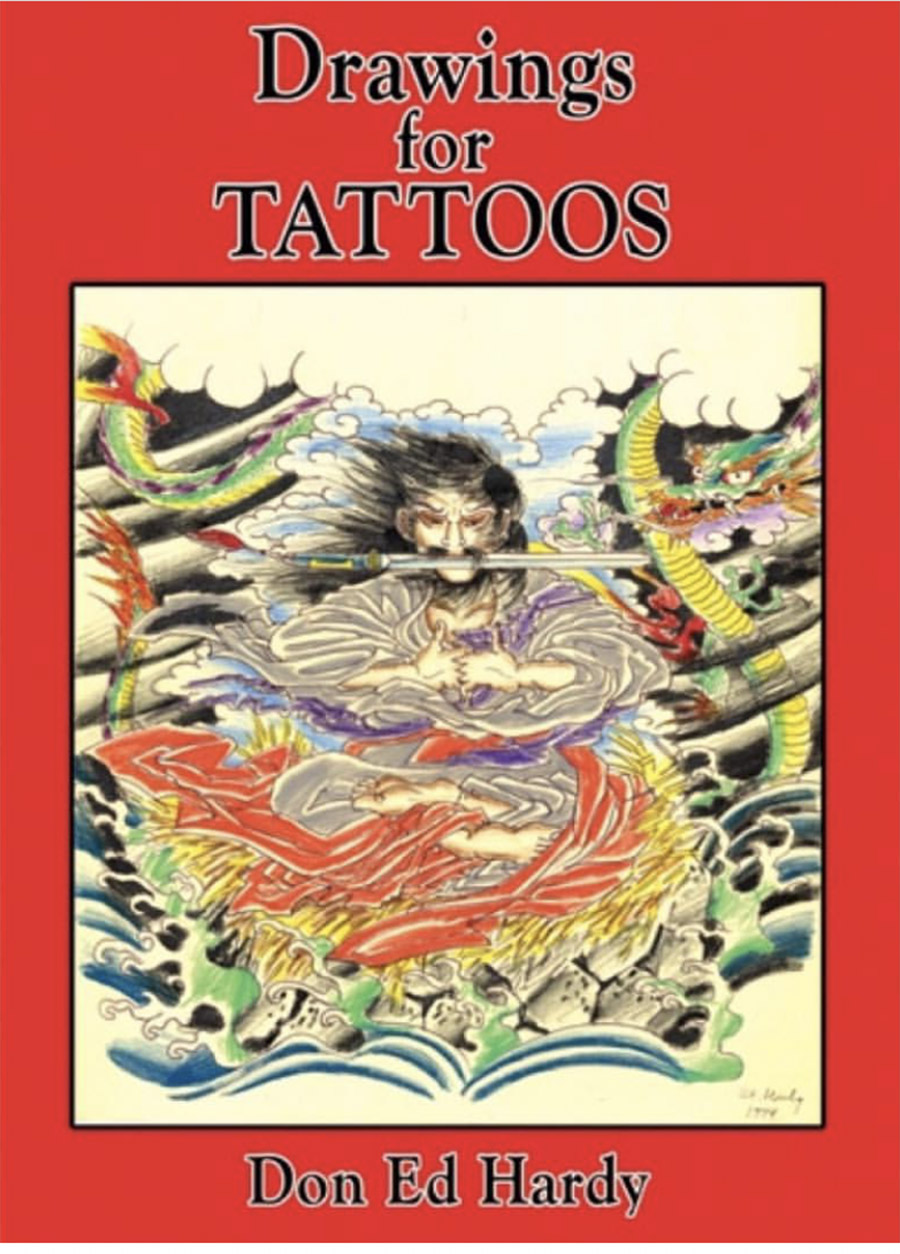

Vous publiez régulièrement des livres sur la culture du tatouage à travers votre maison d’édition Hardy Marks publications et le dernier s’intitule « Drawings for tattoos ». Pouvez-vous nous en parler ?

En novembre 2015, j’étais à Hawaii et sans aucune inspiration pour mes peintures. J’ai commencé à fouiller dans mes portefolios où sont rassemblés des dessins que j’ai réalisés tout au long de ma vie. Je les ai trouvés vraiment bien, ils avaient une vie autonome. Les tatoueurs ont acheté mes dessins au fil des ans et j’ai pensé qu’ils pourraient être intéressés de voir dans un livre comment les choses se sont développées. Certains dessins ont été faits quand j’avais 3 ans, il y a aussi des gravures qui datent de ma période universitaire, des travaux dans le style japonais ainsi que l’illustration du processus de réalisation d’un tatouage, depuis les études jusqu’au dessin définitif. Des dessins comme ceux-ci j’en ai des centaines et de quoi faire 4 ou 5 livres.

Vous avez non seulement documenté votre vie mais aussi l’histoire du tatouage, et vous le faites toujours. Pourquoi est-ce important pour vous?

J’ai toujours été très sérieux en ce qui concerne la conservation de son histoire orale parce qu’il n’y avait pas de livres et personne pour conserver des éléments formels de son histoire. Quand j’ai ouvert Tattoo City sur Colombus Avenue en 1991, il était situé quasiment à l’opposé de celui tenu par Lyle Tuttle et je suis passé le voir deux ou trois fois avec un enregistreur. J’ai essayé d’évoquer avec lui le passé et d’anciens tatoueurs américains mais la conversation sortait inévitablement du sujet. A l’époque il prenait beaucoup de speed et j’ai fini par me dire que je ne pouvais pas passer ma vie à attendre ces choses qui m’intéressaient ! Il ne le faisait pas de façon intentionnelle, il planait tout simplement ! Plusieurs fois je lui ai dit qu’il serait pourtant essentiel de faire un livre sur sa vie, ce à quoi il répondait invariablement: « Je l’ai déjà vécue, je n’ai pas besoin de la raconter encore une fois ! » C’est vraiment dommage parce qu’il a toutes ces histoires, que personne d’autres ne connaît et qui remontent si loin. Lyle a commencé dans les années 1940 je pense. Quand je l’ai rencontré, il travaillait pour Bert Grimm sur le Pike (Célèbre tatoueur américain établi sur le Nu-Pike, un parc d’attractions situé à Long Beach en Californie, des années 50 jusqu’à la fin des années 60.), cela devait être en 1955-56. Il est plus âgé que moi, de 12 ans ou quelque chose comme ça. Il a commencé à tatouer très jeune, sans doute vers l’âge de 16 ans, avant de rejoindre ensuite l’armée et partir pour le Guerre de Corée.

Quelle était l’importance de Lyle à cette époque agitée par de nombreux débats sociaux et particulièrement à San Francisco ?

Il n’a jamais été un grand tatoueur mais il était très intelligent dans sa façon d’utiliser les médias. Quand il apparaît sur la couverture du magazine Rolling Stone en octobre 1970, il amène le tatouage dans le monde moderne, celui de l’ère post-hippie des années 1970. Je pense que Lyle a réalisé le pouvoir des médias en même temps qu’il a pris conscience de la ville incroyable dans laquelle il se trouvait. Le climat social était favorable au tatouage. Parce que même pendant les années hippies, les gens ne se faisaient pas vraiment tatouer, c’était très inhabituel. Vers 1966, je vivais près du quartier de Haight Hashbury (Quartier de San Francisco depuis lequel se développe le mouvement hippie.). Quand je me baladais dans les rues, les cheveux courts, les lunettes de soleil sur le nez et les bras couverts de tatouages, les gens pensaient que j’étais un flic de la brigade des stups ! Mais Lyle, vraiment, était quelqu’un de perspicace. C’est ainsi qu’en 1960 il a installé son shop près de la station de bus de la compagnie Greyhound avec laquelle beaucoup de gens voyageaient pour pas cher et partout aux Etats-Unis. Et puis Lyle est vraiment doué pour raconter les choses, c’est un terrible « bullshitter ». Pour avoir du succès dans le tatouage j’ai réalisé à quel point, à l’exception de faire des beaux tatouages, il était aussi important d’avoir cette habilité à parler aux gens, à leurs raconter des histoires et d’interagir avec eux. Et Lyle pour ça était parfait. Il n’a pas beaucoup d’éducation mais je pense qu’il a un QI très élevé ; il est très intelligent et c’est vraiment un homme intéressant. Mais j’aimerais tellement qu’il laisse quelqu’un enregistrer tout ça ! Je devrais le voir plus souvent. Parfois Doug et moi prenons la voiture jusqu’à Ukiya (Doug Hardy, fils unique de Ed et tatoueur à Tattoo City.) et passons l’après-midi là-bas. J’adore aller lui rendre visite, c’est bon de le savoir dans le coin.

Lyle est un sérieux collectionneur et comme vous passionné par l’histoire du tatouage...

C’est un véritable historien et il a vu les vertus qu’il y avait à collectionner tous ces objets collectés un peu partout dans le monde. Quand George Burchett (Célèbre tatoueur anglais du XXe siècle.) est mort à Londres, dans les années 50 il me semble, Lyle est monté dans un avion et acheté sa collection à son héritier, pour une petite somme d’argent je pense. Il possède cet incroyable ensemble d’objets liés à la culture du métier dont certains remontent au 19e siècle. Dans les années 70 il a plusieurs fois essayé de me la revendre, il me disait : « Je te la vends pour 1 million de dollars ! ». Mais elle n’est pas en très bon état, elle est entreposée dans un garage, à 2 heures de San Francisco dans le Nord de la Californie, un endroit humide. Lyle était aussi passionné par le tatouage des îles du Pacifique que je l’étais avec le tatouage japonais. Il est allé très tôt à Samoa.

Quand vous êtes arrivé à San Francisco en 1974, vous étiez très ambitieux, prêt à conquérir la ville. Mais Lyle était déjà très populaire. Comment cela s’est-il passé ?

Nous étions de vrais rivaux, je n’avais aucun respect pour lui comme tatoueur. J’étais si jeune et mon ego était si gros… Et Sailor Jerry, dont j’étais proche, détestait Lyle. Auparavant, avant le développement des communications modernes, les tatoueurs veillaient jalousement à conserver ce qu’ils avaient, comme un bon spot dans une ville par exemple. La compétition était dure et les vengeances étaient des choses dont on héritait : « Ok, si c’est son ennemi il sera aussi le mien ! ». Quand Jerry m’a aidé à m’installer à San Franciso, il avait en tête cette intention : « Coule Lyle Tuttle ! » Il me voyait comme une torpille… Jerry était horriblement compétitif. Donc quand je suis arrivé là-bas, je pensais : « Ce n’est pas juste, à lui toute la gloire et pourtant ce n’est même pas un bon tatoueur ».

Comment votre relation a-t-elle évolué au fil des années ?

J’ai toujours eu ce sentiment que nous aurions beaucoup en commun si nous avions la chance de vraiment nous rencontrer. Et finalement c’est ce qui s’est passé. Dans les années 70, j’avais des clients, un couple de Londres, ils étaient amis avec Lyle et ils nous ont réunis pour un dîner. Pendant la soirée, nous avons réalisé que nous partagions toutes ces choses incroyables: nous sommes tous les deux nés dans l’état de l’Iowa et nous avons aussi en commun le Pike de Long Beach. Quand j’avais 10 ans je venais y observer les tatoueurs et Lyle s’occupait d’un shop pour Bert ; c’était très modeste, ça ressemblait à un couloir mais avec une grande enseigne. Et je m’en souviendrais toujours parce que c’est le premier que j’ai vu avec les avant-bras découverts et entièrement tatoués. Un jour, alors que je le regardais, il m’a carrément renvoyé en me disant: « Dégage, tu dois avoir 18 ans ! ».

Pourquoi Jerry détestait-il autant Lyle ?

Parce qu’il parlait aux médias. Il n’y a jamais eu un seul article sur Jerry, pas plus une interview : il jetait les gens dehors. A cause du mépris qu’avaient les gens envers les tatoueurs, ils restaient entre eux et ne voulaient parler de rien et à personne. Jerry qui avait fait des recherches approfondies sur les pigments mentait également aux gens quand à leur provenance pour en conserver le secret. Chris Nelson, un ancien employé de la marine marchande, tatouait dans une salle de jeux proche de l’endroit où travaillait Lyle. Nelson avait ce sac en papier à côté de lui quand il tatouait. Un jour Lyle lui demande pourquoi, et Nelson lui répond ceci : « Eh bien, si je commence à tatouer un client et qu’il se met à poser des questions, quelle qu’elle soit, à propos de l’encre, du fonctionnement de la machine… je lui dis : « Je ne vais répondre à aucune de tes questions ». Si malgré tout, le client avait le malheur de s’obstiner, Nelson lui mettait ce sac en papier sur la tête et il devait le garder jusqu’à ce que le tatouage soit terminé ! (rires) Non mais il faut imaginer la scène ! C’est l’une des meilleures images jamais entendues sur le tatouage, juste le concept ! Ce serait une formidable œuvre d’art ! (rires). Hardy Marks Publications : http://www.hardymarks.com Tattoo City : 700 Lombard St, San Francisco, CA 94133, United States http://www.tattoocitysf.com Instagram: donedhardyart Musée de Young: https://deyoung.famsf.org/exhibitions/ed-hardy