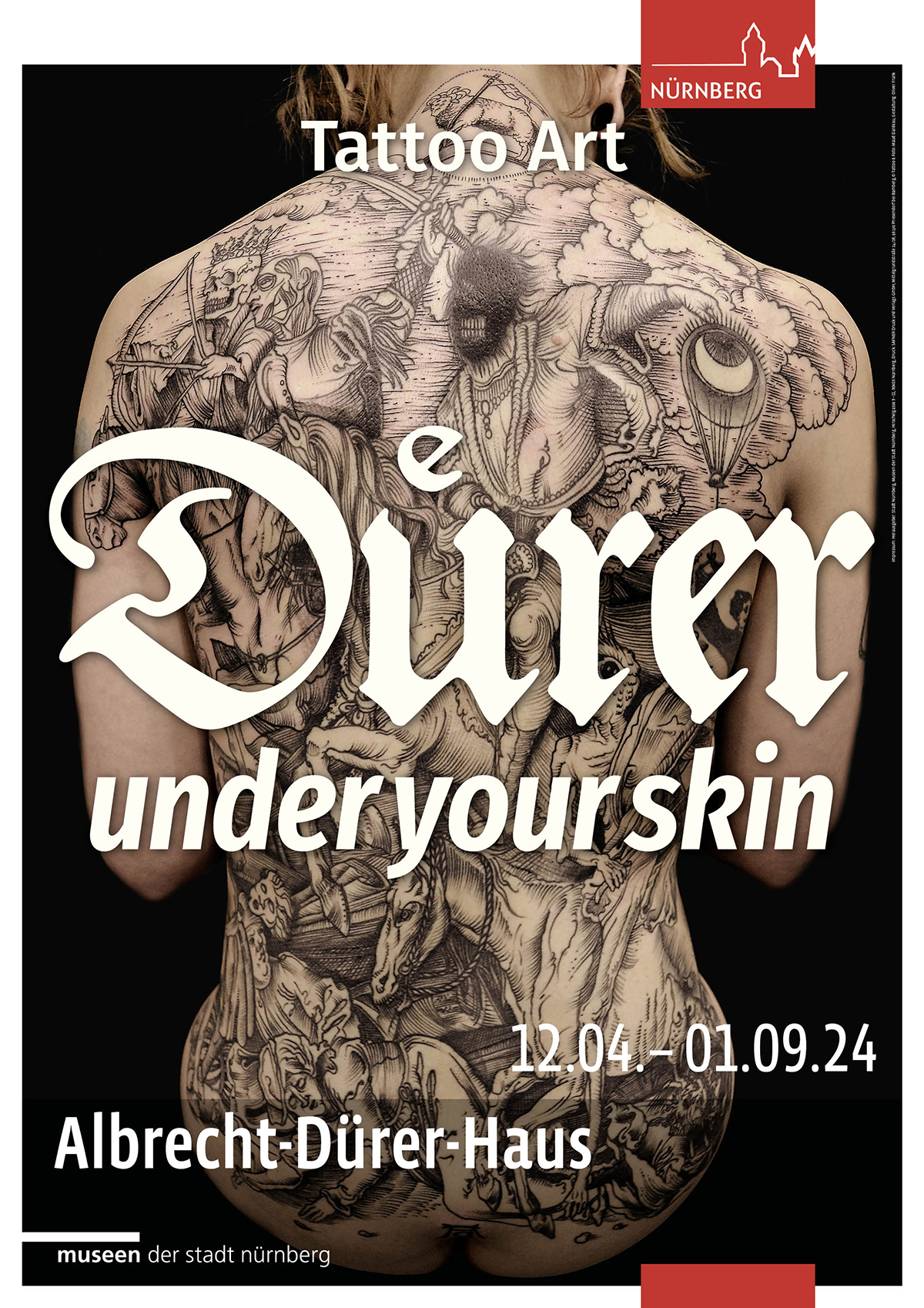

La tatoueuse française Maud Dardeau, pionnière de l’introduction de l’esthétique gravure dans le médium du tatouage, était récemment invitée par le musée Albrecht Dürer en Allemagne à l’occasion de l’exposition « Dürer under your skin ». Pour Inkers, elle revient sur la performance qu’elle y a faite ainsi que sur sa manière de faire passer l’art ancien de la gravure à la modernité.

Tu as tatoué au musée Albrecht Dürer de Nuremberg dans la maison même de l’artiste, tu nous racontes ?

L’exposition a débuté le 12 avril et se terminera le 1er septembre 2024. Le musée est situé dans la maison d’Albrecht Dürer, un des grands maîtres de la gravure au 15ème et au 16ème siècle. Comme les œuvres de Dürer ont été reprises par des tatoueurs du monde entier depuis une quinzaine d’années, le musée a saisi l’opportunité de faire le lien entre l’univers de Dürer et le tatouage. Une discipline qui continue de faire vivre son œuvre à travers le monde.

Comment es-tu entrée en contact avec le musée ?

J’ai contacté la direction pour leur proposer un live tattoo performance pendant le vernissage. Finalement, ils m’ont proposé de tatouer pendant trois jours dans l’ancienne chambre d’Albrecht Dürer. C’est un honneur et un privilège qui m’a été accordé par le Dr Thomas Eser et Dr Christine Demele, d’être la première personne à y réaliser un projet de tatouage.

Qui est le client qui s’est prêté à l’exercice ?

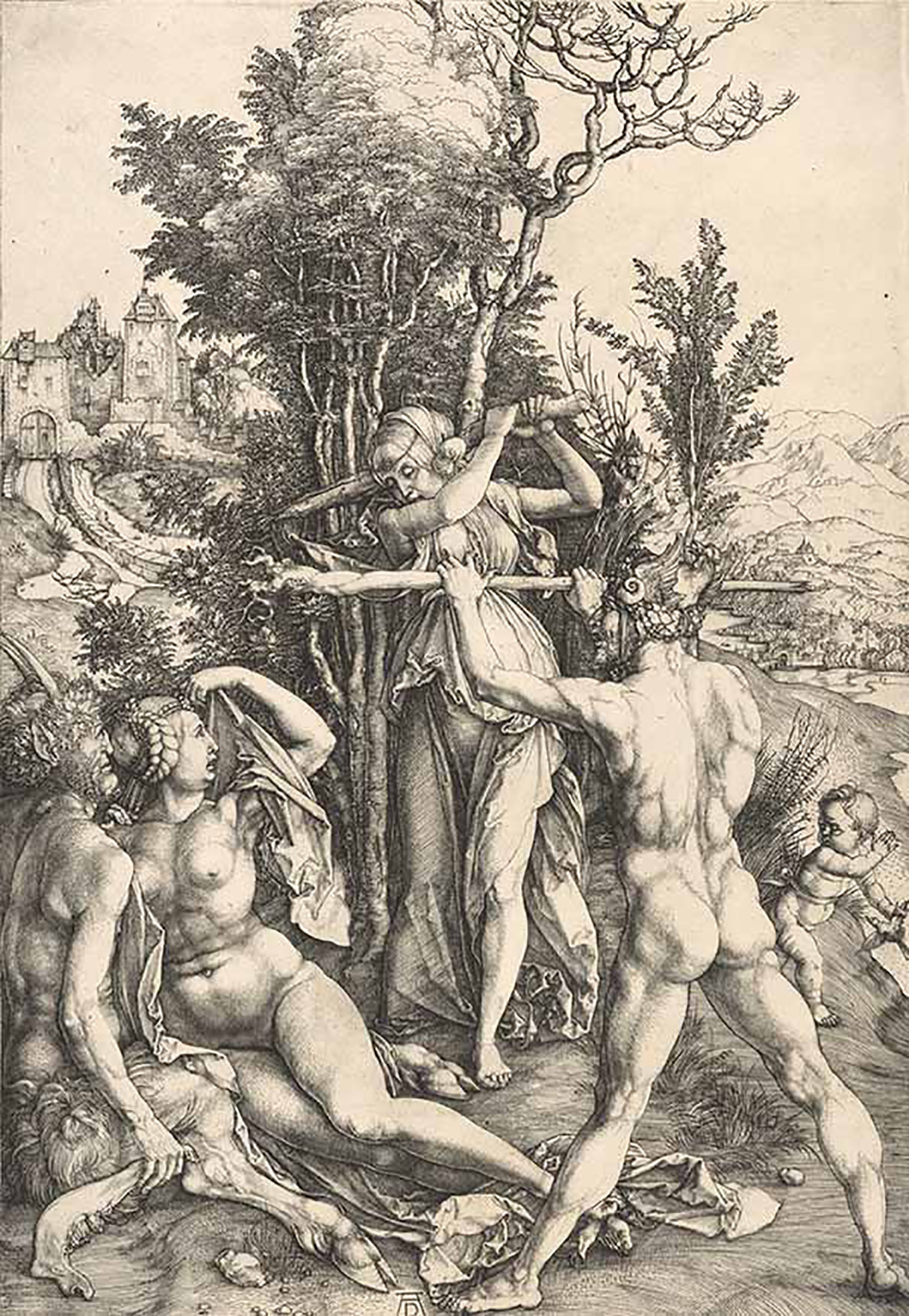

Miguel est venu spécialement du Canada pour réaliser ce projet. Il vient me voir depuis quelques années sur Bordeaux et collectionne sur lui des œuvres de Dürer. Elles font lien avec son histoire personnelle. Je lui ai réalisé déjà trois adaptations de pièces maitresses d’Albrecht Durer : Saint Jérôme dans sa cellule ; le Chevalier, la Mort et le Diable ; Melencolia. C’était donc le client idéal pour ce projet. L’œuvre qu’il m’a cette fois demandé d’interpréter est Hercules à la croisée des chemins.

Quelle est ton appréciation de la création de Dürer ?

Rien n’est laissé au hasard. Les œuvres de Dürer sont très puissantes et contiennent beaucoup de symboliques - il y a toujours un peu de mystère dedans. Il a exploité toutes les techniques artistiques au plus haut niveau. Son travail de la ligne est impressionnant. Il se dégage une grande force dans son oeuvre tout en employant une très haute finesse d’exécution.

Depuis combien de temps es-tu spécialisée dans la gravure ?

J’ai commencé à tatouer en 2011 et je me suis dirigée très rapidement vers ce style.

Tu viens de la peinture, en couleurs. À quel moment choisis-tu de te consacrer au style gravure noir & gris et pourquoi ?

Lorsque j’ai commencé à tatouer, je ne souhaitais pas reproduire mes peintures sur peau. J’ai tout d’abord voulu apprendre le tatouage pour lui-même, ce qui impliquait de repartir de zéro. Je désirais créer des motifs simples pour apprendre à tracer des lignes solides, comme celles que l’on retrouve dans le style traditionnel américain. Ou encore apprendre à faire des aplats de noirs avec du tribal. Ma première motivation était avant tout d’assimiler un maximum de savoir-faire avant de me lancer dans un univers plus personnel. Quant au travail du noir, il était selon moi le point de départ idéal pour faire mes armes. Je me suis rapidement passionnée pour l'exécution de la ligne et toutes les nuances qu’elles permettent de réaliser : contraste, volume, lumière, profondeur.

D’autres tatoueurs faisaient-ils déjà de la gravure ou c’est une niche que tu as imposée ?

C’était les débuts de ce style dans le tatouage. Une poignée de tatoueurs avait déjà abordé un rendu linogravure - je pense aux anglais Duncan X et Liam Sparkes. Mais je fais partie des premières personnes à avoir réaliser des grandes pièces dans un style gravure, proche de la technique sur cuivre ou de l’eau forte. J’ai fini par me spécialiser dans cette discipline. Ma technique s’est améliorée en observant des œuvres existantes de graveurs de la Renaissance. J’ai ensuite transposé en gravure des sculptures, des peintures avant de très vite proposer mes propres créations en texture de lignes croisées. Ce nouveau style a tout de suite plu. La gravure apportait cette touche historique européenne à la manière de l’estampe pour le tatouage japonais.

Tu pars de gravures existantes. Quels sont les maîtres chez qui tu aimes fouiller les oeuvres et pourquoi ?

Il y a plusieurs possibilités. Quand je pars de zéro, je fais comme je veux. Je dessine tout, c’est mon travail à 100 %. À mes débuts j’ai eu plusieurs demandes pour des « reproductions » de gravures connues, mais maintenant c’est plus rare. J’aime pouvoir m’approprier le projet et ne pas me cantonner à de la reproduction pure et dure. Ainsi, pour certains, je vais recomposer avec des bases de gravures existantes pour les adapter au corps. J’ai repris des œuvres de Dürer, Doré, Goltzius mais aussi des dessins, des tableaux, des sculptures de David, Rubens, Brueghel l’ancien ou encore Titien. Au-delà de la maitrise technique, ces immenses artistes ont créé des œuvres fortes et intemporelles. Ce sont des thèmes classiques qui parlent à beaucoup de gens. Ils ont su illustrer et matérialiser n’importe quelle histoire ou sentiment.

Comment se passe cette phase d’assemblage et de recomposition faite à partir de plusieurs oeuvres pour la création d’un seul tatouage ?

Pour certains projets je dessine une esquisse globale de la composition et de l’histoire que je dois retranscrire. Ensuite, je vais chercher dans mes références les éléments de plusieurs œuvres d’artistes peintres, graveurs afin de recréer la base de mon projet. Je sélectionne des personnages ou des positions pour la création d’une scène et raconter une histoire qui n’a rien à voir avec l’œuvre originale. Quoi qu’il en soit, je redessine tout pour que l’ensemble soit cohérent et que la pièce appartienne à un seul et même style. Enfin, je travaille la texture de la gravure directement sur la peau, elle n’apparaît jamais sur mon dessin de base.

Quels outils utilises-tu et combien de temps te prend cette phase de recherche ?

J’utilise le crayon, le papier, les stylos Micron et beaucoup de livres - j’ai une grande bibliothèque que vient épauler internet. Bien qu’à mes débuts il était très compliqué de trouver des images de gravures en bonne résolution. J’utilise Photoshop comme mes pieds, mais cela me permet d’avoir une vision grossière du projet. Certains musées ont de grandes bases de données, elles permettent une recherche iconographique et textuelle. Il est nécessaire de comprendre le travail d’un artiste et parfois cela passe par les mots. Sinon, je visite beaucoup de musée. C’est toujours inspirant, j’en reviens souvent avec de nouvelles envies à travailler.

De quelle manière abordes-tu la traduction d’une œuvre ancienne pour la création de volumes et de valeurs de gris, en tatouages ? À quelles contraintes techniques ces transpositions doivent-elles se plier ?

Le tatouage impose une adaptation technique qui lui est propre. La peau est vivante, et le tatouage se patine dans le temps. Par conséquent, il est nécessaire d’anticiper l’évolution des lignes. Si le tatouage en est trop chargé, il y aura un risque de fusion des traits. En quelques années seulement, il peut se transformer en une masse noire qui aurait perdu ses détails. Il est donc essentiel de penser la pièce en tenant compte de son vieillissement. Ainsi, pour ne pas saturer la peau en tracés, je déroge à l’utilisation exclusive des lignes en gravure et j’adapte certaines valeurs de gris avec des renforts d’ombrage.

La transposition des œuvres est une question commune aux graveurs et aux tatoueurs. L’illustrateur français Gustave Doré par exemple, se plaignait du manque de fidélité des œuvres gravées en comparaison avec l’oeuvre originale qu’il avait réalisée. Dans le cas du tatouage, le support du corps impose aussi ses conditions. Quelles infidélités sont inévitables ?

La simplification. Il faut par ailleurs jouer sur une échelle plus grande des pièces afin de se rapprocher du détail de l’œuvre originale. La gravure miniature sur la peau est vouée à l’échec.

Quelles libertés t’accordes-tu ?

La modification est quasi systématique car le corps humain est un format bien différent de celui d’un papier rectangulaire. Le plus important pour moi est que le tatouage fonctionne sur le support. Il doit se poser harmonieusement sur lui. Lorsque je reprends une œuvre, je m’autorise à retravailler les lignes. Quelques fois j’ajoute, à d’autres j’enlève ou je modifie des éléments au bénéfice de la composition. Ou alors je reprends des composants plus ou moins identifiables pour recréer un tatouage, une histoire.

Quelles thématiques aimes-tu particulièrement aborder ?

Il y en a beaucoup : la religion, la mythologie, le floral/animal mais aussi la pop culture et bien entendu, l’univers japonais qui est, pour moi, la base de mon inspiration ; pour les thèmes comme pour la composition.

La gravure traditionnelle est justement un point commun entre l’Europe et le Japon.

Le principe est identique et en même temps tout est différent : le matériel, les couleurs, les sujets, le traité. Le tatouage japonais est sans doute le plus complet. Ce style existe depuis plusieurs siècles et s’inspire des estampes et des histoires comme celle du Suikoden (roman populaire d’origine chinoise mettant en scène des bandits épris de justice, très populaire au Japon à partir du 18ème siècle, ndr). La gravure est pour moi le moyen d’adapter la vision japonaise du tatouage à la culture européenne, avec ses propres histoires et ses images, tirés par exemple de la mythologie.

Tu as posté sur ton Instagram en janvier dernier, une vidéo d’un projet en cours reprenant l’esthétique d’un body suit japonais de style munewari avec une esthétique européenne de la gravure ancienne. Tu nous racontes ce projet un peu fou ?

Je l’adore. J’ai fait beaucoup de petites et grandes pièces, des bras, des jambes et des dos complets. Mais je cherche depuis quelques années à mélanger la construction du tatouage japonais avec un univers classique européen. Le but est de poursuivre dans cette voie, d’une façon ou d’une autre. Le Japon est omniprésent dans mon travail, que ce soit dans la composition ou les sujets. Beaucoup de styles de tatouages permettent de réaliser des bodysuits mais cela n’existait pas en gravure.

En parlant de culture japonaise, tu as fait un dos sur le thème d’Akira. Tout est transposable en style gravure ?

Tout est possible. J’ai déjà transposé des statues parisiennes en gravure. C’est l’interprétation que tu en fais qui est importante, avec ta technique. Ce qui est drôle, c’est que Katsuhiro Ōtomo, le créateur du manga Akira, s’est lui-même inspiré de certaines textures de Gustave doré pour créer son manga. D’ailleurs, dans leur ensemble, les mangakas (dessinateurs de manga, ndr) se sont inspirés - entre autres - des gravures européennes pour créer l’esthétique graphique commune à la production graphique de ces bandes dessinées japonaises. Pour en revenir à ce projet de dos adapté de l’oeuvre d’Otomo, le but était de repartir de la base de son travail et de pousser le curseur de la gravure.

Enfin, tu as des projets sur le feu dont tu voudrais nous parler ?

Mon gros projet en ce moment c’est la peinture de notre shop. On a fait des travaux conséquents pour le transformer et s’approprier encore un peu plus le lieu. Je dois désormais l’habiller ! Je suis en train de créer le décor avec des thèmes que j’affectionne. Cela me prendra une bonne année je pense. Le but est de donner une nouvelle âme au lieu, d’accueillir mes clients présents et futurs dans mon univers. + IG : @mauddardeau https://www.mauddardeautatouages.com/