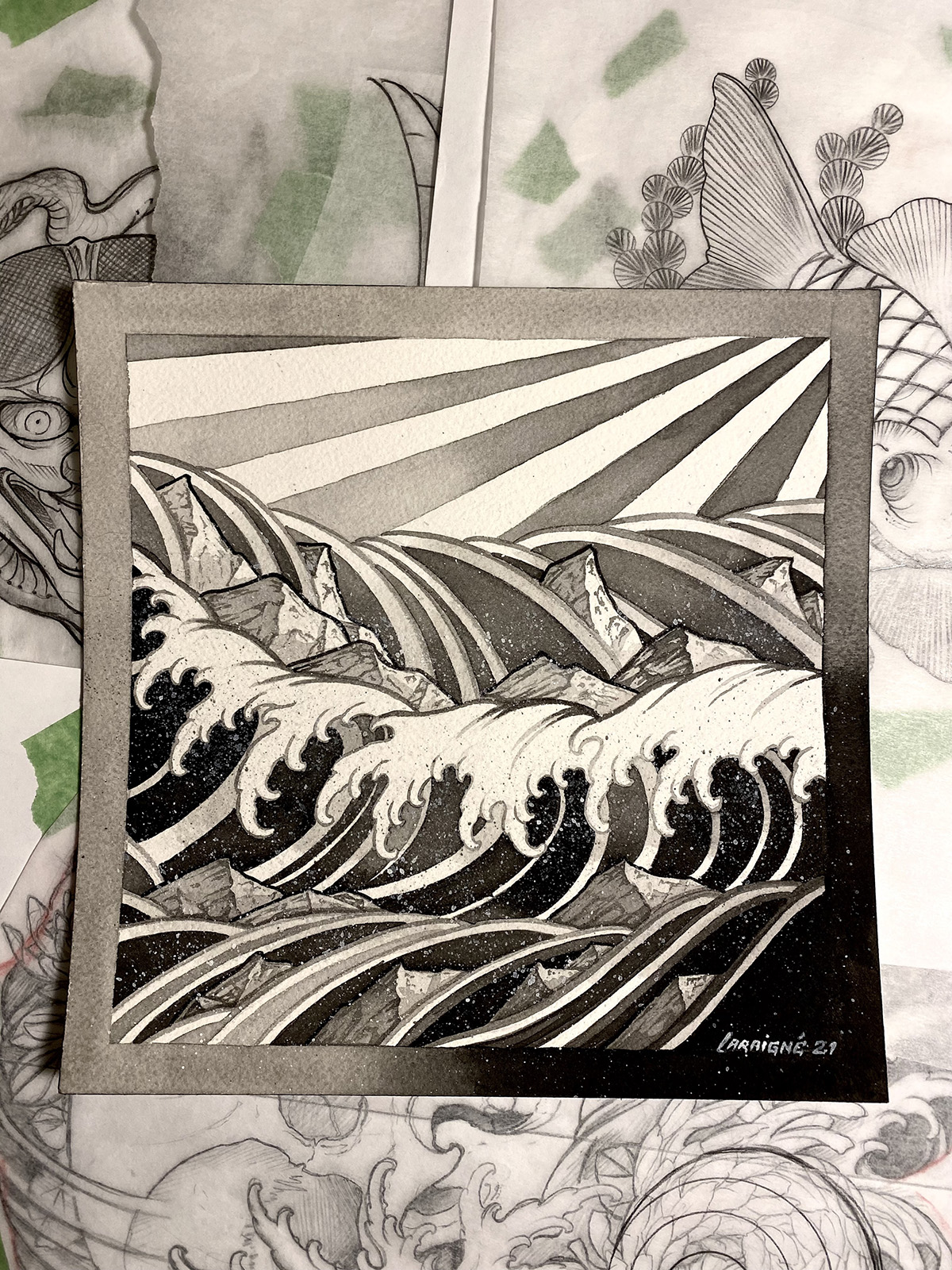

Expatrié au Canada depuis plus de 10 ans, Greg Laraigne s’est installé récemment à Toronto. Après un long séjour à Montréal au studio Imago, c’est aujourd’hui dans la ville du réalisateur de films d’horreur David Cronenberg, au studio Under My Thumb Tattoo, que le Français affine un style japonais d’influence européenne. Marqué à l’époque par le travail de Filip Leu et de quelques autres pionniers, il poursuit son exploration de l’iconographie asiatique tout en prenant son pied avec des projets de lettrage et dans le style ‘fine line’. Une polyvalence du savoir-faire, sans doute héritée de sa formation à l’ancienne, qui lui sert aussi dans sa passion pour la musique et son activité parallèle d’auteur-chanteur compositeur.

Peux-tu me faire une petite présentation stp? D’où viens-tu, quel âge as-tu ?

J’ai 42 ans, je suis originaire de France, j’ai grandi à Gex, une petite ville entre le Jura et la frontière Suisse. Adolescent, j’ai rapidement commencé à être plus souvent à Genève (Suisse) qu’en France. J’ai passé ces années à me construire, à évoluer en tant que jeune adulte, à trouver mon “crew” après avoir été happé par la scène punk-rock, le skateboard et finalement, le tatouage. Au milieu des années 90, Gex n’était pas vraiment la capitale de l’alternatif. Alors j’ai fait ma place en tant que membre actif de la scène skate/punk Genevoise. J’étais le mec « pas vraiment d’ici, mais pas vraiment de là-bas », pour certains j’étais le « Frouze » (adjectif péjoratif que les Suisses romands donnent aux Français) et pour d’autres le « Genevois ». C’est devenu confus pour tout le monde, même pour moi, alors, quand on me demande d’où je suis, je réponds très souvent que je viens de Genève, parce que c’est vraiment ces années charnières qui m’ont modelées, qui m’ont définies c’est avec cette expérience que j’ai commencé à avoir le sentiment de me trouver, d’exister.

Tu habites maintenant au Canada, comment s’est faite ton expatriation ?

Cela fait 11 ans maintenant que j’habite au Canada. J’ai d’abord déménagé à Montréal en 2012 et je suis à Toronto depuis 2020. Mon expatriation s'est faite assez lentement, légalement, et sans trop d’embûche. Mais ça a été long et ça coûtait cher à l’époque. J’ai dû être patient, essayer de ne pas trop stresser et de maudire les rouages rouillés de la bureaucratie québécoise et fédérale. J’ai contacté un avocat spécialisé en immigration et j’ai surfé d’un visa à l’autre pendant quelques années avant de finalement obtenir ma Résidence Permanente. Cela a pris cinq ans. Mais je l’ai quand même eu assez facilement comparé à d’autres. Quand tu immigres dans un autre pays par voie légale et que tu vois à quel point le système est lent, archaïque et coûteux, tu réfléchis pas mal sur l’immigration au sens général du terme et la situation de certains migrants qui ne se déplacent pas par choix.

À quoi ressemblait la culture tattoo quand tu es arrivé là-bas ?

J’ai eu un choc. C’était à la fois jubilatoire et suffoquant. Le tatouage, encore en plein essor, était partout. Dans les milieux alternatifs mais aussi dans la vie en général. Sur les mains du douanier qui te signe tes papiers d’immigration ; sur le cou de l’employé de banque qui t’aide à ouvrir un compte ; sur le visage de la barista de ton quartier. Et surtout il y avait énormément de qualité, c’était assez dingue. Quand je suis arrivé en 2012. Montréal était clairement une plaque tournante pour le tatouage canadien sur la scène internationale.

Comment se sont passés tes débuts ?

Le départ a été difficile, mentalement. On a l’impression qu’on arrive en pays conquis et je me suis vraiment perdu au début, surtout artistiquement. Je voyais tellement de belles pièces, tout le temps et dans tous les styles imaginables que je ne savais plus vraiment dans quelle direction aller, ce que j’aimais, ce que je voulais travailler. Le tatouage se trouvait à un tournant et la spécialisation était en train de prendre la place de la versatilité. C’était un art mais aussi un business où le professionnalisme primait.

De quelle manière as-tu grandi ici professionnellement ?

Artistiquement et techniquement, j’ai appris énormément, j’ai progressé, gagné en vitesse, en efficacité. Cette progression s'est fait organiquement, en travaillant dans un shop à aire ouverte, extrêmement bien géré, aux côtés de sept tatoueurs de talent possédant une technique de pointe, avec des visites régulières d’artistes invités de haut calibre. Mais la leçon principale que je retiens, est surtout en matière de professionnalisme. J’ai appris à être plus organisé et à traiter mes clients avec plus de justesse. La barrière est fine entre clients et amis, et quand tu passes des heures à t’investir sur le projet de quelqu’un, cela devient une aventure confortable. En tant que tatoueur, c’est facile de se relâcher sur ton approche, ton investissement et la façon dont tu interagis avec ton client. C’est quelque chose de particulier, de cool et de spécial qui fait la beauté du métier. Mais c’est vraiment nécessaire de ne pas perdre de vue l’importance de ce qu’on fait et de l'impact que l’on va avoir sur nos clients. Rester pro, traiter les gens honnêtement, leur offrir la meilleure expérience possible, dans les règles de l’art et faire un excellent tattoo, proprement.

Tu as toujours fait du japonais ?

J’ai toujours fait un peu de japonais oui, pendant longtemps je gardais ça de côté parce que j’avais la sensation que ça devait être réservé aux artistes qui le méritaient. Et je ne pensais tout simplement pas être là. C’est très technique et c’est beaucoup de travail, il y a beaucoup de connaissances à assimiler. Très sincèrement, j’ai l’impression d’en être encore seulement au début.

D’où vient cette attirance pour l’iconographie asiatique ?

Aussi bizarre que cela puisse paraître, cela remonte à mes premières rencontres avec le tatouage en Suisse. J’ai tout de suite baigné dans une mer d’influence d’artistes tels que Filip Leu, Mick de Zurich, Wido de Marval, ou encore Nico Cennamo. Ces tatoueurs (et notamment la famille Leu basée à Lausanne à l’époque) ont mis des sérieux coups de pieds dans les portes sacrés du tatouages Japonais en Europe. Les tatoueurs du monde entier - y compris d’Asie - venait observer, se faire tatouer et apprendre de tatoueurs comme Mick et Filip, les pionniers Suisses dans ce domaine. L’impact de leurs œuvres était impossible à ignorer. Et puis dans la scène alternative, on voyait leurs tattoos partout, et leurs noms voyageaient dans le monde entier. Ce qui m’a d’abord le plus attiré, c’est la façon dont ce type d’œuvre habille les corps. Et puis l’investissement personnel en temps, en douleur, en inconfort, qui sont inévitable lorsqu’on entame des projets de grosse envergure comme un bras, un dos, un bodysuit. Et évidemment, un flow parfait, un esthétisme élégant et une force visuel ne peuvent pas te laisser indifférent. Quand j’ai commencé à tatouer je me suis intéressé aux symboliques et aux histoires. Je suis parti au Japon visiter, m’imprégner, apprendre et mettre la main sur des récits, des livres, des objets de références. C’était tellement riche que cela en était fascinant. Encore aujourd’hui, plus j’apprend plus et plus mes yeux qui brillent, plus j’ai envie d’apprendre.

Quelle est la popularité de ce style au Canada ?

Le japonais est extrêmement populaire. Il y a une quantité d’artistes talentueux et respectueux hallucinante sur un territoire aussi vaste. Et chacun d’entre eux a un style bien à lui qui flirte entre le traditionnel et le néo-japonais. Il me serait impossible de nommer tous ces artistes travaillant dans ce style simplement dans une ville comme Toronto. C’est excellent pour partager et faire avancer les choses. Malheureusement, la tendance pour les grosses pièces, la fidélité à un seul artiste et l’envie de faire des bodysuits diminuent fortement. La mode est à la collection. Ce n’est pas une mauvaise chose, c’est même assez cool, mais c’est une approche, un look différent, et humainement ce n’est pas la même aventure. Je ne regrette absolument pas mes choix ni mes tattoos, ils m’ont construits, mais avec l'expérience que j’ai aujourd’hui, j’aurais aimé porter un bodysuit fait par un seul et même artiste.

En même temps, tu restes ouvert à d’autres styles (lettrage, ‘fine line’). C’est un certain héritage de la culture old-school du tattoo, quand les tatoueurs savaient tout faire ?

Absolument. Quand j’ai commencé à tatouer il n’y avait pas vraiment de spécialisation, pas de médias sociaux, ni de portfolios en lignes. Si tu voulais un portrait, un nom, ou n’importe quel autre style, tu allais voir le tatoueur de ton quartier. Ça me manque un peu à cette époque. C’était humain et enrichissant, tu apprenais un peu chaque jour. Je n’ai pas vraiment eu le choix quand j’ai commencé, je ne dessinais pas du tout, je n’étais pas tellement créatif, je n’avais pas d’approche artistique, alors j’ai appris à tout faire. J’aime le tatouage au sens général du terme. J’aime tatouer. Je trouve du plaisir à faire n’importe quel tattoo sur une personne cool et respectueuse, tant qu’on passe un bon moment.

Tu nous parles de tes affinités avec le lettrage et la ‘fine line’ ?

Ce sont des styles que je chéris particulièrement parce que je ne les ai pas choisis. C’est plutôt l’inverse. J’ai commencé à en faire quelques-uns quand il y avait de la demande à l’époque, que je trippais sur le graffiti, la lettre en général, et l’esthétique du tatouage Californien. Puis il y a eu plus de demandes. Comme pour le japonais. Plus j’en faisais, plus je m’intéressais, plus je prenais de plaisir. Et plus cela me motivait à travailler. J’ai passé des heures à faire des pages et des pages de lettres, de mots, des heures et des heures à feuilleter des bouquins de typographie. J’ai toujours adoré le look qu’avait un tattoo fine line et son aspect authentique. Et puis il fallait de la technique, c’était fun comme challenge. J’adorais ça, j’adore encore ça, mais je me concentre sur le japonais en ce moment.

Il me semble que tu as fait ton apprentissage à la dure au début. Tu peux nous raconter ? Quels bénéfices en as-tu conservés ?

Je ne suis pas sûr que « à la dure » soit le terme. On va dire que mon apprentissage a été plus facile que certain mais aussi plus difficile que d’autres. Pendant deux ans, j’ai travaillé au shop ou j’étais apprenti six jours sur sept de 9h à 19h. J’étais un peu l’homme à tout faire. Je faisais les courses, le ménage, je gérais les stocks, les clients et les agendas, les demandes au téléphone, la stérilisations, j’ai passé des journées entières à souder des aiguilles. J’allais chercher des cafés, la bouffe etc… Tout ça sans salaire, en supportant quotidiennement une ou plusieurs petites humiliations… Je travaillais les soirs quand je pouvais et les dimanches pour payer mes factures.

Comment l’as-tu vécu ?

On acceptait, on supportait, c’était un peu le prix à payer pour avoir le droit de faire sa place dans ce milieu. Les places « d’apprentissage» étaient limitées, le matériel était presque impossible à acheter si tu n’étais pas tatoueur reconnu, déclaré légalement ou dans un shop. Alors les apprentis de ma génération prenaient ce qu’ils trouvaient comme opportunité et ils le prenaient avec le sentiment que c’était une chance. Cela a été une période déstabilisante et difficile à vivre, pleine de drames mais avec aussi des expériences hallucinantes. Disons que j’ai pas mal d'histoires cool ou moins cool à raconter… Mais, j’ai appris un métier hallucinant, de À à Z. Ça m’a ouvert des portes que je ne pensais jamais voir s’ouvrir et j’ai vécu des moments assez incroyables. Je suis heureux d’avoir assimilé et appris des bases non négligeables, qui ne sont plus des bases pour les nouvelles générations, comme par exemple souder mes aiguilles ou stériliser mes tubes (ce que je fais encore). Ce n’est plus une nécessité mais il y avait un charme fou malgré tout.

Après avoir officié pendant un certain nombre d’années chez Imago à Montréal, tu as décidé de partir à pour Toronto. Quels étaient tes besoins ?

J’arrivais à un étape charnière à Imago, j’avais besoin de changement. J’aurais très bien pu rester, ouvrir de nouvelles portes et évoluer professionnellement, mais la vie en a choisi autrement. Ma partenaire habitait à Toronto, sa vie, ses motivations futures et la barrière de la langue ne lui permettaient pas de déménager à Montréal. Moi, j’avais déjà les bases en matière de challenge, je parlais anglais, je savais comment recommencer à 0 dans une nouvelle ville, qui est différente culturellement. Je connaissais déjà ces difficultés. Et puis après deux ans et demi de relation longue distance, le Covid a pointé son nez et le premier confinement de quatre mois nous à empêché de nous voir. Nous avons donc décidé de passer à l'étape suivante. J’ai déménagé à Toronto, pour « l’Amour ». Je suis en ce moment établi à Under My Thumb Tattoo, un studio vraiment cool et relax, d’envergure humaine, avec des artistes excellents qui travaillent assidûment. Je suis vraiment bien tombé.

Quels souvenirs gardes-tu d’Imago ?

J’en garde d’incroyables souvenirs. C’est un shop magnifique, un temple, dédié aux tatouages, un des shops les plus intéressants et professionnels que j’ai eu la chance de voir. Je suis resté presque dix ans et j’y retourne encore souvent en tant qu’artiste invité. Safwan est un ami proche, j’ai parcouru « le monde » avec lui pour de multiples conventions. J’ai gardé d’excellentes relations avec la plupart des artistes que j’ai pu rencontrer là-bas et avec mes clients de l’époque. Imago, c’est une bête difficile à dompter, ce n’est pas un shop facile, c’est un shop exigeant artistiquement et humainement, mais c’est un shop qui ne veut que ton bien, ta réussite, qui veut te voir progresser, évoluer, et sur lequel tu peux compter quoi qu’il arrive. C’est un shop qui devient une affaire de famille et que tu ne quittes jamais vraiment, un shop que tu aimes, que tu défendrais corps et âme, à l’international et pour le restant de tes jours, un shop qui te traite équitablement et bien. Je fais encore des conventions régulièrement, en mon nom, mais Safwan, le crew de Imago et moi même, nous ne sommes jamais très loin les uns des autres.

En dehors du tatouage, tu as un projet musical. Tu nous en parles ?

Je joue depuis plusieurs années, seul, comme singer/songwriter sous le nom de LARAIGNÉ. J’ai sorti deux albums qui surfent entre le folk, le rock alternatif, le punk indé et le country. Ça me fait un bien fou, d’écrire et de jouer. J’essaye de tourner autant que possible mais avec les déplacements liés au tattoos et ma relation de couple, c’est difficile d’être sur la route aussi souvent que je le souhaiterais. Tu peux trouver toutes les infos sur www.laraigne.com et mes albums sur bandcamp et sur toutes les plateformes digitales (sous le nom LARAIGNÉ avec l’accent) comme Spotify, Apple Music, Amazon prime etc… Je planifie une tournée européenne en 2024 et j’ai deux nouveaux singles qui vont sortir d’ici là.

La musique c'est un peu l'amour de ta vie non ? C’est grâce à elle que tu entres en contact avec la culture tattoo il me semble.

C’est clairement l’amour de ma vie, c’est surtout ce qui m’a sauvé la vie. J’ai beaucoup d'anecdotes où la musique et le tatouage sont liés, mais ma favorite est celle-ci : Il y a 20 ans en arrière, j’avais une demi manche et quelques autres tattoos. Tatouer ne m'avait jamais traversé l’esprit, je ne pensais absolument pas avoir les atouts. Je jouais dans un groupe de punk rock qui s'appelle Hateful Monday, basé à Genève et je travaillais pour une agence de booking et d’événementiel au titre de tour booker, tour manager. J’avais prévu de finir ma manche et éventuellement de faire mon deuxième bras. J’avais des rendez vous de pris. À la suite d’une mauvaise décision du boss, la compagnie a fait faillite. Le timing était terrible. Avec mon groupe, on devait aller un mois en studio quelques semaines plus tard pour enregistrer notre premier vrai album. La compagnie me devait plusieurs mois de salaires, et j’étais financièrement coincé. Je ne pouvais pas vraiment trouver un nouvel emploi avant les sessions studio. Alors j’ai pris la décision de mettre mes séances de tattoos en stand by. Je suis allé voir mon tatoueur pour expliquer ma situation et reporter les rendez-vous, et puis ils m’a proposé un deal : travailler trois semaines au shop pour l’aider avant de partir pour mon enregistrement, en échange de sessions de tatouage gratuites. J’ai accepté et je suis resté sept ans. + IG : @greg_laraigne