La galerie Écho à Paris rendait hommage du 28 novembre 2020 au 20 Mars dernier à la grande tradition japonaise du tatouage avec une exposition collective intitulée: « Irezumi, l’art du tatouage japonais ». Un événement au cours duquel les passionnés ont pu découvrir pour la première fois le témoignage d’Akimitsu Takagi, témoignage inédit récemment redécouvert, sur le milieu du tatouage nippon dans le Tokyo d’après-guerre.

Cinq photographes (Achim Duchow, Irina Ionesco, Chloé Jafé, Akimitsu Takagi, Hitomi Watanabe) cinq points de vue de femmes et d’hommes pour rendre compte de la complexité d’un art, mal aimé dans son pays pour son association avec la criminalité, en même temps qu’adulé dans le reste du monde pour sa beauté et sa sophistication. Une situation sur laquelle l’actualité ces dernières années semblait néanmoins donner des signes encourageants d’un changement à l’œuvre des mentalités. A l’issue d’un long procès pour la liberté d’exercer, gagné en 2020, les tatoueurs japonais n’ont jamais été aussi proches d’une reconnaissance officielle de leur activité. A quand celle du tatouage au Japon?

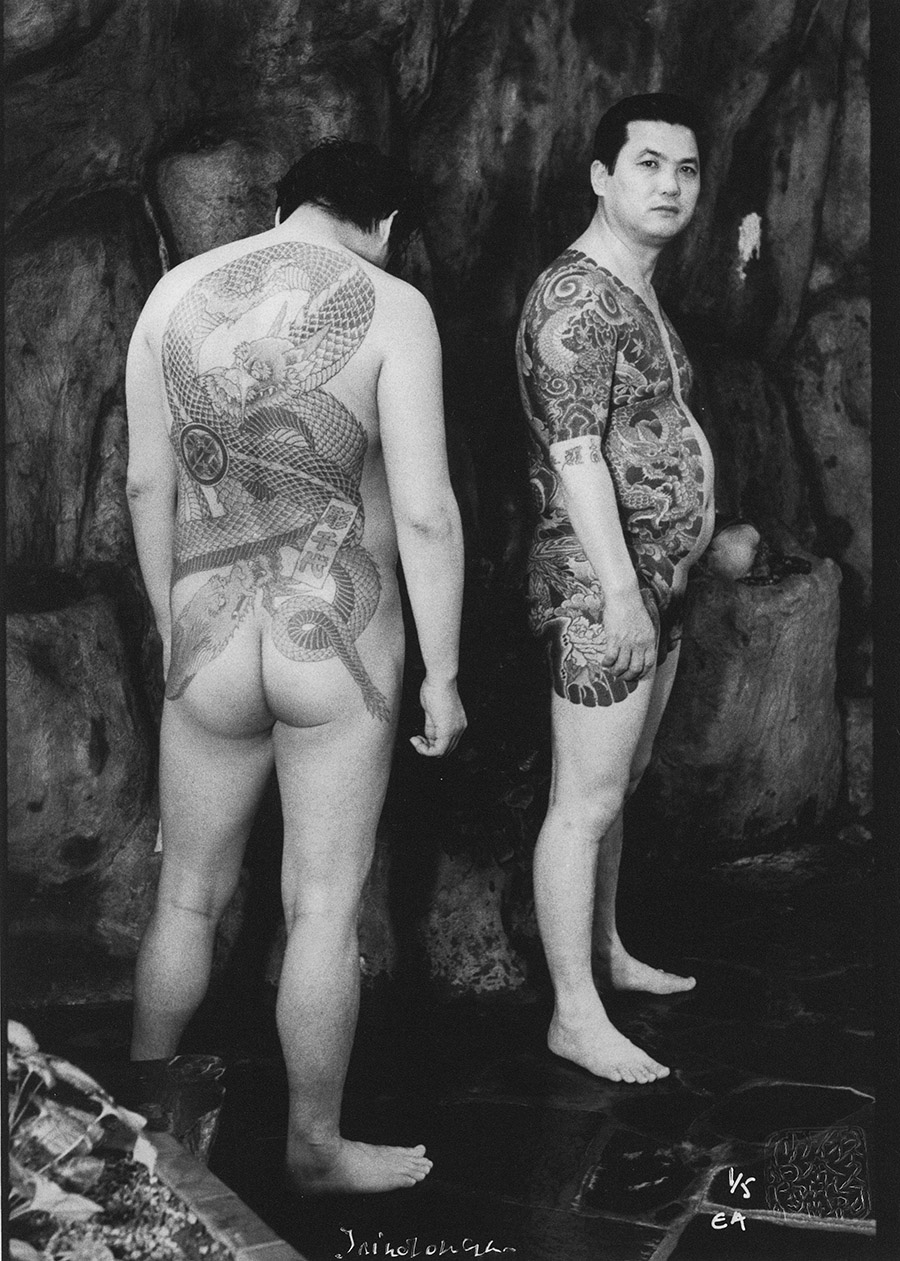

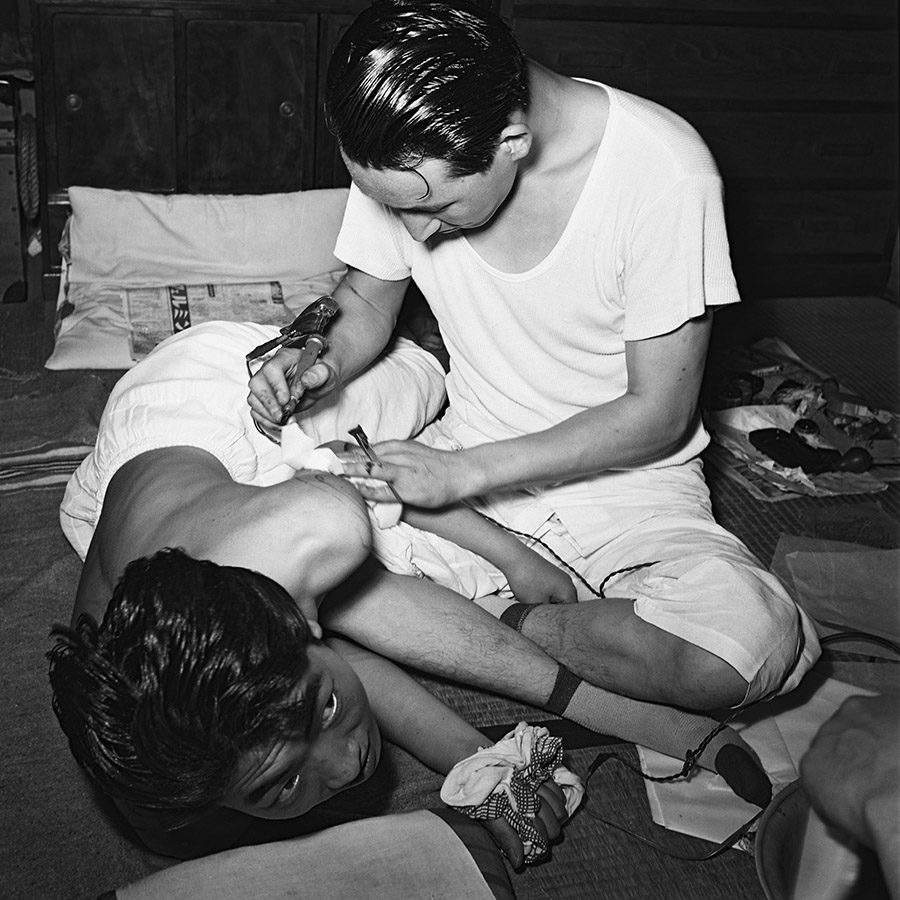

C’était l’espoir d’Akimitsu Takagi, l’un des photographes présentés dans l’exposition. Fasciné par celui-ci, Takagi, né au Japon en 1920 et décédé en 1995, a très tôt dénoncé les préjugés dont était victime le tatouage traditionnel japonais et fait entendre la nécessité de regarder les œuvres des tatoueurs d’un point de vue artistique. Un point de vue défendu dans ses livres -Takagi est en fait écrivain, l’un des plus grands auteurs du roman policier du 20e siècle dont le premier roman publié en 1948 a fait l’objet d’une première traduction en France sous le titre Irezumi en 2016– mais aussi dans son oeuvre photographique, une de ses passions, comme nous le faisait découvrir ici la galerie Écho. L’histoire est fascinante : Takagi serait entré en contact avec le milieu du tatouage à l’occasion de l’écriture de son premier roman. Profitant de cet accès privilégié dans ce milieu ultra-confidentiel avec lequel il se familiarise, Takagi photographie ainsi dans les années 1950/1960 les plus grands tatoueurs de l’époque et leurs clients, prenant soin du même coup de documenter leurs tatouages, constituant ainsi une archive de l’époque. Un témoignage sans équivalent connu sur ce pan de l’histoire du tatouage au Japon, un trésor oublié dans la bibliothèque de la famille Takagi, récemment exhumé par le journaliste français Pascal Bagot, spécialiste du tatouage japonais. Des images -superbes, elles révèlent le photographe derrière l’écrivain- extraites d’une archive dont on aimerait en voir plus. Mais il paraît qu’un livre est en cours… A suivre sur le profil Instagram de l’auteur (IG : @pascalbagot).

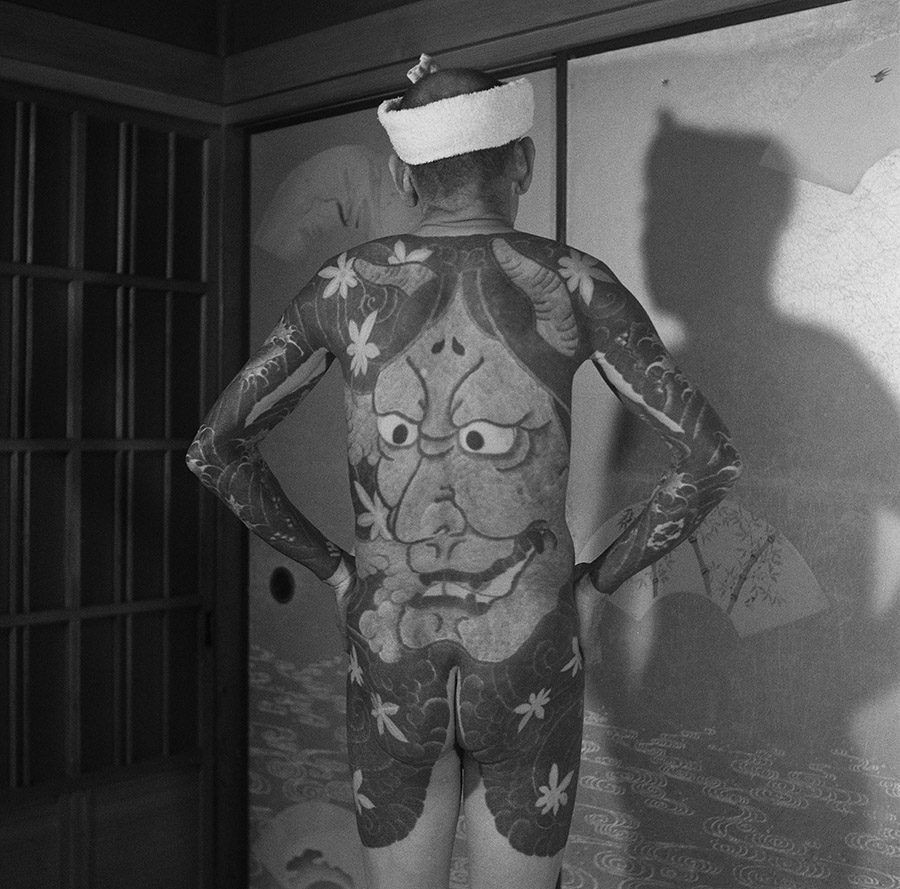

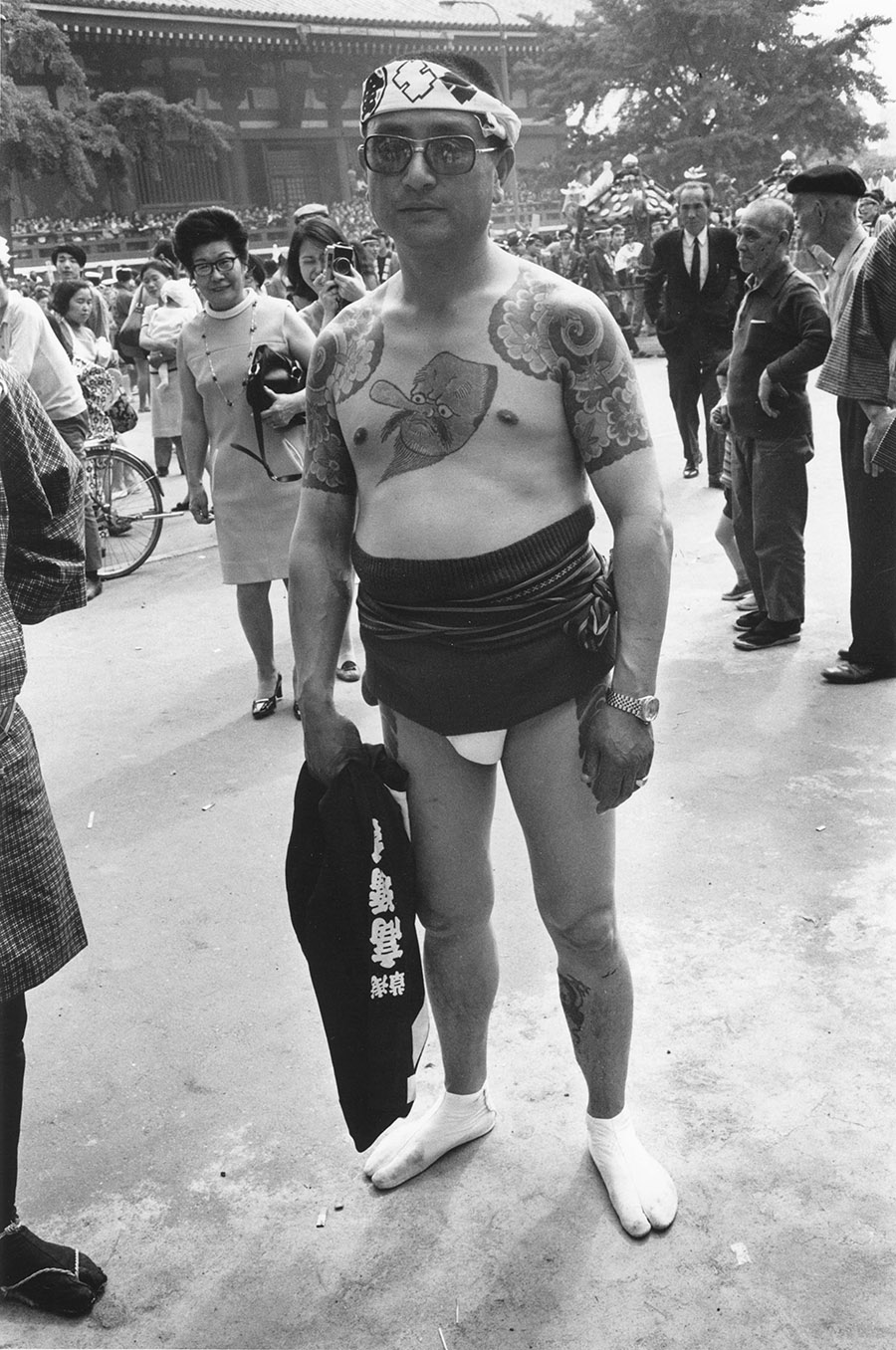

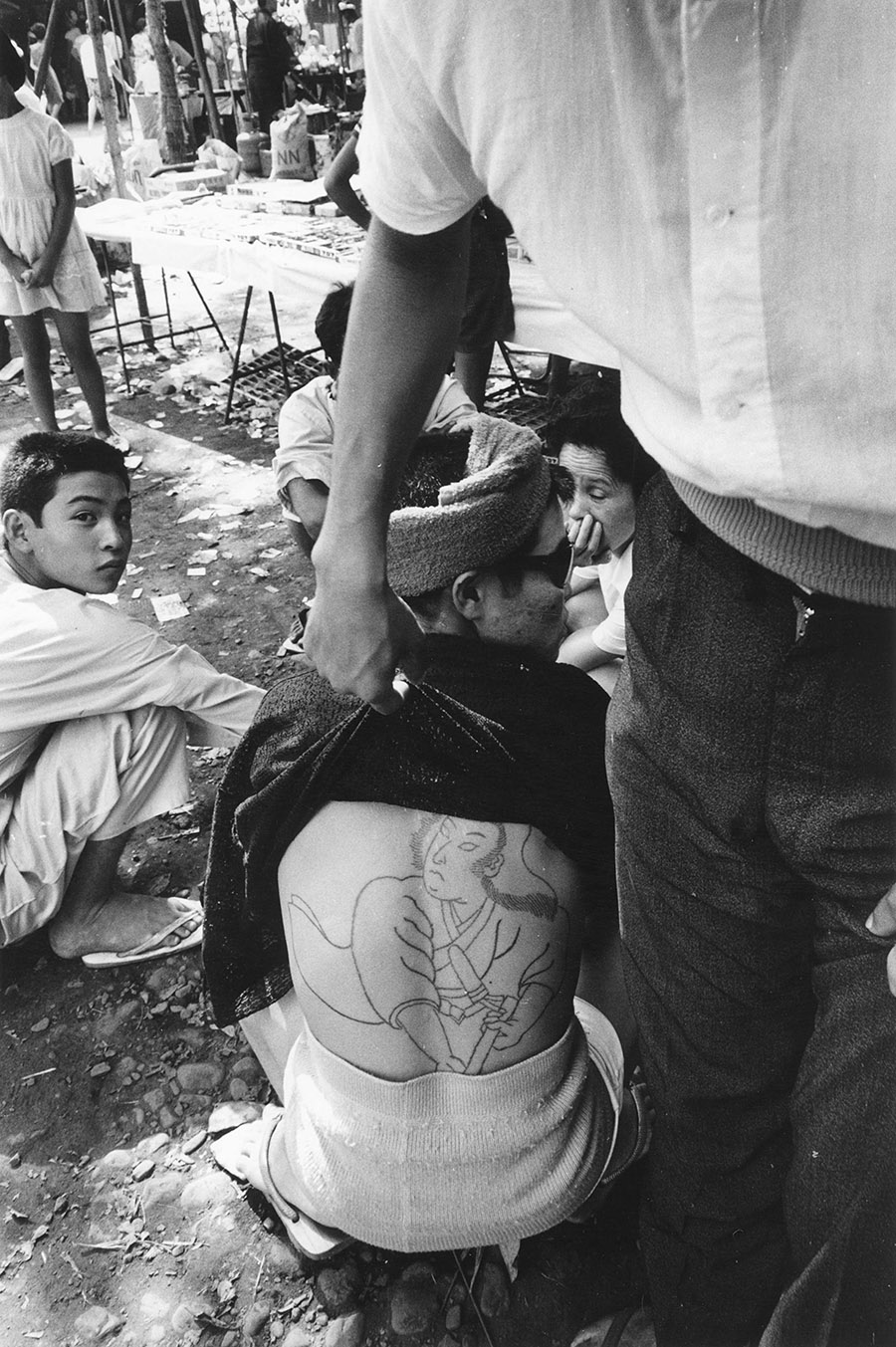

Connue pour sa couverture des manifestations étudiantes à Tokyo de 1968, la photographe japonaise Hitomi Watanabe s’intéresse aussi à la fin des années 1960 à la corporation des tekiya. Elle suit ainsi pendant trois ans ces hommes, des forains en quelque sorte, dont l’activité principale consiste à organiser des marchés ambulants, installés temporairement aux abords des temples à l’occasion des très nombreuses fêtes du calendrier japonais. Comme le montraient les beaux tirages noir et blanc exposés, ils se tatouaient encore à l’époque des motifs traditionnels, témoignant ainsi de la persistance du lien qui existe depuis le 19e siècle et l’époque d’Edo, l’ancienne Tokyo, entre culture populaire et décoration corporelle quand, dans le sillage des estampes et de leur immense succès, des artisans, des charpentiers, des pompiers, etc., aimaient à se tatouer par goût et par plaisir.

La persistance de cet ancien temps s’illustrait aussi par le lien entre le tatouage et les hors-la-loi, en particulier les yakuzas. Réalisée par la Française –d’origine roumaine- Irina Ionesco, la série noir et blanc présentée, faite en 1996, immortalisait la figure du mauvais garçon tatoué, saisit ici nu, érotisé dans l’atmosphère d’un bain japonais, l’une des innombrables sources d’eau chaude comme il en existe dans l’archipel. Ces mêmes endroits qui interdisent majoritairement leur accès aux personnes tatouées, justement sur la présomption de leur appartenance au crime organisé. Une tradition du milieu partagée aussi par les femmes, comme le montraient de façon plus inattendue Cholé Jafé, la photographe française poursuivant depuis plusieurs années dans le monde de la pègre japonaise un travail entre photojournalisme et recherche d’auteur. - https://www.galerieecho119.com